でも薄雲から陽が射し、最高気温は30.0℃にもなりました。

今週は蒸し暑い日が続くらしく、残暑が・・・

10時

10時ところで9時頃、携帯と近くの防災無線が鳴り響きました。

訓練で、今日は防災の日を思い起こさせ、減災に向け用意せねば!

先日の奈良きたまちを流れる川「佐保川」についての講座の続きを

鶯の瀧付近の源流部から流れ出した佐保川、

大きく若草山を北から西に方向を替え、川上町に入ると川沿いに

「蛭子(えびす)神社」がある。

御祭神は事代主神と大国主神、祭礼日の11月19日お供えの鯛懸物が有名で

示された写真では注連縄に鯛が二匹ぶら下がっていた。

実は東大寺二月堂の修二会と深い関連があり、かっては神社の前の佐保川で

練行衆が禊ぎをして後に別火坊に籠ったが、現在は佐保川の水を汲んで

練行衆の頭に振りかけている。

また奈良町の芸子は駕籠に乗りお参りに来ていたとのこと。

西を向いていた流れが、奈良坂か多聞山城跡の丘陵とぶつかり西南に方向を

変えるあたり、川幅が広くなっている。

『大和名所図会』1791年秋里籬島(あきさとりとう)著 春朝斎竹原信繁画に

奈良晒場として描かれている。

さ

さ江戸期の奈良南都の名産は奈良晒(さらし)で、麻の生平(きびら)を晒して

純白にした高級麻織物で、武士の裃(かみしも)や僧侶の法衣として用いられた。

また茶道の基礎を形作られた千利休居士「茶巾は白くて新しいのもがよい」と

いう言葉とともに一尺×五寸ほどの茶巾さえあれば茶事が出来るといわれるほど。

江戸時代、奈良晒は質の良さ「麻の最上は南都なり、近国より品数々出れども

染めて色よく着ても身にまとわず汗をはじく故に世に奈良晒とて重宝するなり」と

さらに大仏殿西の「依水園」吉城川の水を利用して

も元は晒場のあったところ、江戸前期に奈良晒を扱う御用商人・清須美道清

(きよすみどうせい)が別邸を設けたのが前身となる。

入り口

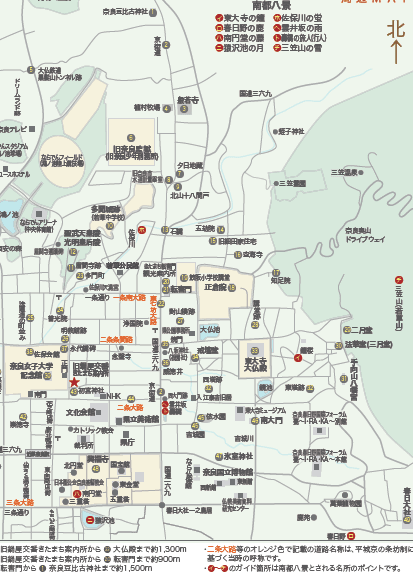

入り口そして「大和名所図会」にも南都八景が描かれている。

『南都八景』は、現在の奈良市内東大寺・興福寺周辺にみられる美しい風景を

「八景」の様式にならい、8つ選んだ風景評価のひとつ。

室町時代、京都相国寺の僧、蔭涼軒主が記した『蔭涼軒(いんりょうけん)日録』

寛正6年(1456年)9月26日の条にはじめて登場し、奈良観光の高まり貢献している。

・東大寺鐘、雲居坂雨、轟橋旅人、三笠山雪、

春日野鹿、南円堂藤、猿沢池月、佐保川蛍が「南都八景」です。

*佐保川蛍、国会図書館デジタルより

一時佐保川も水の汚れがひどかったのですが、下水道の整備等により

現在は清流になっている。そして地元の努力もあり、蛍が戻りはじめ

今年6月の蛍は最高のきれいさだったと、地元の人が語っていました。

わざわざ大仏蛍を観に、東大寺裏まで行かなくて済みますね。

良い話を聞きました。