今回は千手付近からぐっと飛んで、十日町・小千谷の市境にある取安川を紹介する

ここについては工事誌にもしっかりと書かれている場所で、材料運搬線がこの地に来ていたことが判明していると言える

水路関係の平面図にも材料運搬線が描かれている

取安沢横坑というくらいで、ここも水路隧道掘削のための坑内への資材運搬及びズリ出し現場としての役割があった場所である

取安沢(取安川)横坑は第二隧道に属する。

(千手(小根岸)~小千谷(山本)間の水路隧道は十の隧道に分割して工事が進められていた。千手(小根岸)方から第一隧道である)

千手(小根岸)を基点として取安沢横坑は5k527mの位置、

複線コンクリート巻の横坑で延長342.6mが全線コンクリート巻である

複線と言うのは、構内トロッコ軌道が複線と言うことで、

上で紹介した図にもいわゆるバッテリーロコと言われる蓄電池機関車が2台配置されていたと記されているのが分かる

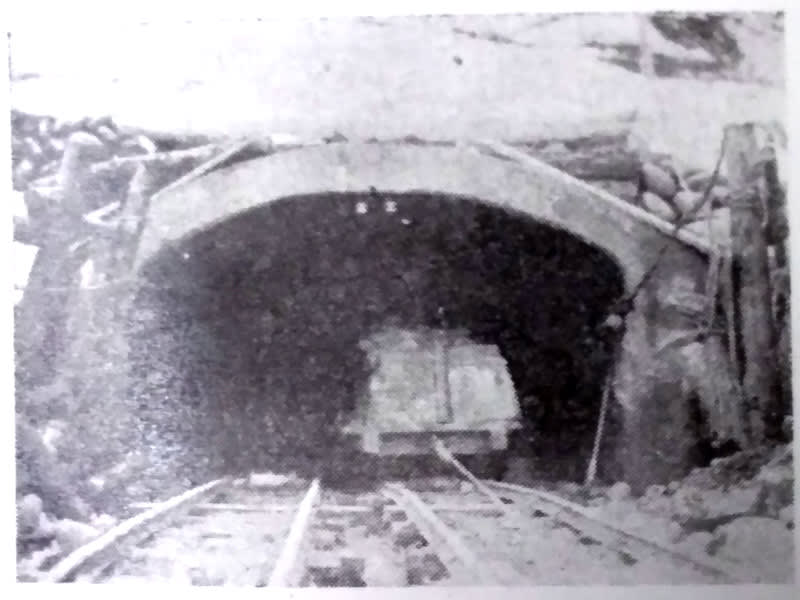

折角なので、同時期の信濃川における他の工事区の横坑を紹介しよう

工事誌には横坑のコンクリート巻複線断面として図と寸法が記されている

取安川ではないが、他の複線コンクリート巻の横坑が工事誌には紹介されている

トロッコによる運搬に加えて、

おそらく取安川横坑も似たような雰囲気であったと推測される

また、地上から横坑を経由して水路隧道内への電線も通っており、

構内照明やコンプレッサーなど各種機械を動かすための電源供給の役割もあったらしい

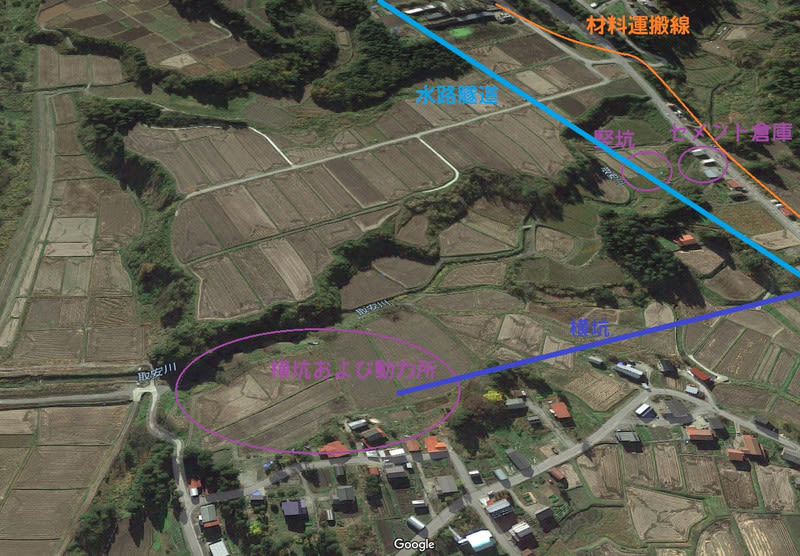

そんな取安川の様子を当時の写真に推測で落書きしてみる

横坑の距離について、上の落書きを現在の地図と照らし合わせると平面距離で約350m前後になる

また、横坑は河岸段丘の崖下から掘り進めたものと思われるから、坑口はおおよそそういう位置から推測した

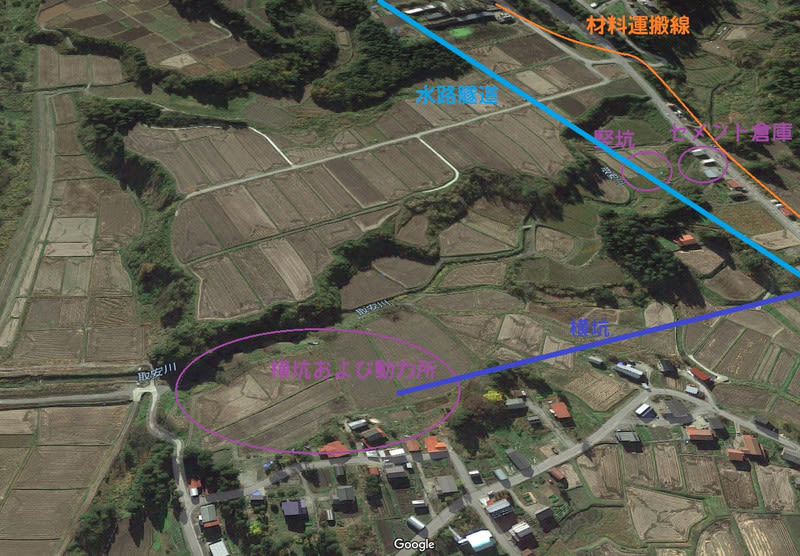

各施設の位置を3D写真で見てみよう(小千谷方から千手方を見ている)

横坑の落書きはもっと手前に来ていたと思われるが、

今更描き直すのも面倒なので落書きした当時のまま載せる

実際には、河岸段丘上で土被りのある集落の真下を横坑が通っていたと考えている

更にストリートビューから付近の様子も紹介しよう

県道49号線の十日町市・小千谷市の市境付近のストリートビューである

現地の竪坑や横坑の辺りを探索したわけではないので確かなことは言えないが、

施設群があったであろう川側はおおよそ水田となっている

今では何事も無かったのように最高級の米を生産する当地であるが、

かつては材料運搬線が走り、作業者が行き交うような国家規模の工事の現場であったのだ

そういう工事が盛んに行われていた時の様子を思い浮かべると、

今の姿は全く当時を想像できない程に長閑であると言え、そのギャップこそが私が信濃川発電所工事に魅かれてしまっている理由なのかもしれない

そして、山側の写真左に県道に沿って材料運搬線を落書きした

冒頭の工事誌の図にも、しっかりと道路の山側で取安沢を渡る軽便と、その鉄橋が描かれているのが分かろう

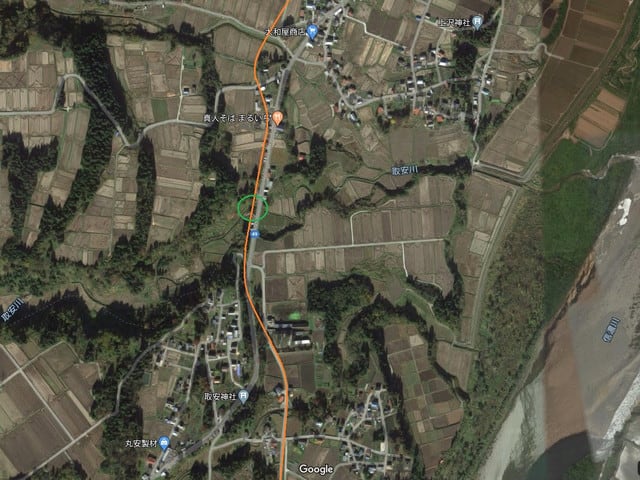

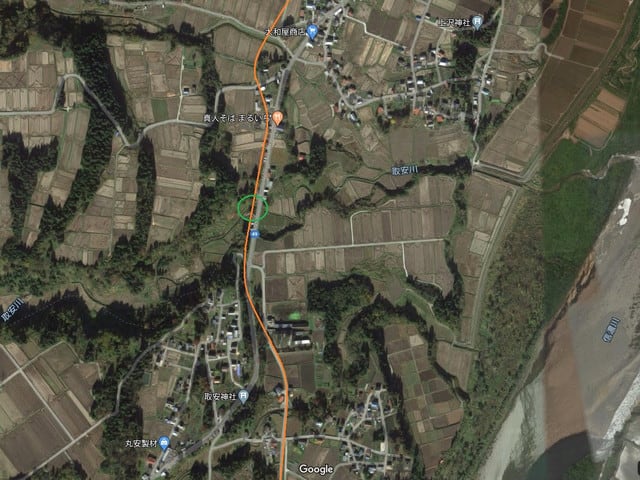

例によって当時と現代の空中写真を比較する

今回はピンポイントで緑丸の部分だ

材料運搬線が取安川を渡っていた地点である

事前の話になるが、顧問と呼ばれる某顧問が材料運搬線の橋脚が残っていると写真を撮ってきてくれたことが、ここを紹介する発端となる

よっぽど、当日の平日朝6時に越後田沢駅に着いて、「顧問、これから宮中から小千谷まで探索するんで、十日町まで出てこない?」と連絡入れようかと思ったが自重した次第である。

(当日、長野では長電の臨時列車が走っていたようである)

それを置いておいても、材料運搬線のものと思われる橋脚が残っているとあれば、調査しに行きたいとなるものである

そうして、私は首都圏から片道4時間かけて下道で妻有に向かったのである

私は軌道跡の上に立っている

右に見える道路が県道49号、目の前が取安川だ

これを橋脚といわずして、何を橋脚と言うか

まぎれもない、材料運搬線の橋脚である

興奮して、私は川に降りる

雪が無いって素晴らしい

遺構を目の前にして興奮した私は、長靴から伝わってくる真冬の沢水の冷たさすら気持ちいい

この今にも倒れてきそうな橋脚がたまらない

よくぞ今まで残っててくれたと言わんばかりの様子である

奥に見えるのが県道である

そして、県道は県道で侮るなかれ

取安橋 昭和六年十二月竣功

って、材料運搬線も県道も時期的にそんなに遠くない構造物なのである

材料運搬線の準備工事は小千谷~千手~宮中間を大正11年末に完了したとされる

関東大震災後の混乱で信濃川に関する工事は中止され各施設は放置されたが、

後に市ノ沢(ほぼ真人水路橋の辺りまで)~千手~宮中間は再整備されて活用されたと工事誌が伝えている

(市ノ沢~山本~小千谷までは荒廃酷く廃止。実際の工事でもこの区間の軌道は使用されていない。なお、この区間は道路整備により積極的に自動車輸送を行った。)

その当時の施設を流用したとしたら、この材料運搬線の橋脚は少なくとも大正時代のものと言える

途端に両者が寄り添う兄弟のように見えてくる

信濃川らしい石積みが綺麗で嬉しい

対岸にも橋台跡が残っている

いかにも鉄橋を固定するためのボルトが残っている

先日の鉢沢川の鉄橋跡にも通じる

とにかく、ここに材料運搬線の線路が通っていたことは、おおよそそうらしいと言えるはずだ

探せば探す程、まだまだ遺構が残っている信濃川発電所工事材料運搬線である

※ここからは完全に余談※

最高級の米と言ったが、妻有付近の米も魚沼産コシヒカリである

信濃川発電所の開発された津南~十日町~小千谷に渡る川西地域も戦前より米どころである

信濃川発電所工事誌には工事に伴う用地確保で支払った土地代や離農補償代まで数字が載っている

詳細な数字は打ち込むのが面倒くさいので載せないが、相場として比較された額はおおよそ東京電燈が飯山鐡道や信濃川発電所に倣った額であったらしい

妻有地域も東京電燈の工事から津南・外丸あたりの相場を聞いて勉強していたので、

鉄道省に安く買い叩かれてはかなわんという動きがあったというのだ

それに重ねて、取水による信濃川の水位低下及び水路隧道掘削による農地への水源枯渇への補償も行われている

また、この時に信濃川・千曲川水系の漁業への補償も行われている

農地に対する水源枯渇への補償は今でも行われており、信濃川発電所の水路隧道から分岐した水路が当地の農業用水として使われている

逆に言うと、信濃川発電所の取水の一切を止めると、川西地域の水田も水を得られなくなる地域が出て来るということになるというのは余談の余談だ

当時の動きとしては、地元住民が鉄道省側の初代所長に水源確保を要求し、水路の分岐をもって灌漑用水路を整備するとしている

また、当時は妻有の豊富な沢水や地下水を掛け流して稲作をしていたため、地元は新鮮な水を常に掛け流したいと要求した

これに対して、信濃川事務所の初代所長は「丹那トンネルの現場でもあった話ですが、冷たい地下水や沢水を水田に掛け流すより、限られた水を融通し合うことで温まった水を使う方が稲の収穫量が上がったという報告がありますので、本計画は十分だと考えています」(意訳)と返したそうだ

その後の話は分からないが、それで地元も折れて今に至るのだろう

そして、今では国内有数の米の産地の一つとして名を連ねている

時期になれば川西地域でも直売所で川西産の米が買える

私は1人で、この米は信濃川発電所の水路隧道から供給された水で育った米なのかもしれないと思いながら頬張ったり、当地の日本酒を飲んで楽しんでるんだ。

※この地元への補償や工事着手に至る話は、気が向いたら当時の十日町新聞の記事を引用して改めて紹介したいと思う

ここについては工事誌にもしっかりと書かれている場所で、材料運搬線がこの地に来ていたことが判明していると言える

水路関係の平面図にも材料運搬線が描かれている

取安沢横坑というくらいで、ここも水路隧道掘削のための坑内への資材運搬及びズリ出し現場としての役割があった場所である

取安沢(取安川)横坑は第二隧道に属する。

(千手(小根岸)~小千谷(山本)間の水路隧道は十の隧道に分割して工事が進められていた。千手(小根岸)方から第一隧道である)

千手(小根岸)を基点として取安沢横坑は5k527mの位置、

複線コンクリート巻の横坑で延長342.6mが全線コンクリート巻である

複線と言うのは、構内トロッコ軌道が複線と言うことで、

上で紹介した図にもいわゆるバッテリーロコと言われる蓄電池機関車が2台配置されていたと記されているのが分かる

折角なので、同時期の信濃川における他の工事区の横坑を紹介しよう

工事誌には横坑のコンクリート巻複線断面として図と寸法が記されている

取安川ではないが、他の複線コンクリート巻の横坑が工事誌には紹介されている

トロッコによる運搬に加えて、

おそらく取安川横坑も似たような雰囲気であったと推測される

また、地上から横坑を経由して水路隧道内への電線も通っており、

構内照明やコンプレッサーなど各種機械を動かすための電源供給の役割もあったらしい

そんな取安川の様子を当時の写真に推測で落書きしてみる

横坑の距離について、上の落書きを現在の地図と照らし合わせると平面距離で約350m前後になる

また、横坑は河岸段丘の崖下から掘り進めたものと思われるから、坑口はおおよそそういう位置から推測した

各施設の位置を3D写真で見てみよう(小千谷方から千手方を見ている)

横坑の落書きはもっと手前に来ていたと思われるが、

今更描き直すのも面倒なので落書きした当時のまま載せる

実際には、河岸段丘上で土被りのある集落の真下を横坑が通っていたと考えている

更にストリートビューから付近の様子も紹介しよう

県道49号線の十日町市・小千谷市の市境付近のストリートビューである

現地の竪坑や横坑の辺りを探索したわけではないので確かなことは言えないが、

施設群があったであろう川側はおおよそ水田となっている

今では何事も無かったのように最高級の米を生産する当地であるが、

かつては材料運搬線が走り、作業者が行き交うような国家規模の工事の現場であったのだ

そういう工事が盛んに行われていた時の様子を思い浮かべると、

今の姿は全く当時を想像できない程に長閑であると言え、そのギャップこそが私が信濃川発電所工事に魅かれてしまっている理由なのかもしれない

そして、山側の写真左に県道に沿って材料運搬線を落書きした

冒頭の工事誌の図にも、しっかりと道路の山側で取安沢を渡る軽便と、その鉄橋が描かれているのが分かろう

例によって当時と現代の空中写真を比較する

今回はピンポイントで緑丸の部分だ

材料運搬線が取安川を渡っていた地点である

事前の話になるが、顧問と呼ばれる某顧問が材料運搬線の橋脚が残っていると写真を撮ってきてくれたことが、ここを紹介する発端となる

よっぽど、当日の平日朝6時に越後田沢駅に着いて、「顧問、これから宮中から小千谷まで探索するんで、十日町まで出てこない?」と連絡入れようかと思ったが自重した次第である。

(当日、長野では長電の臨時列車が走っていたようである)

それを置いておいても、材料運搬線のものと思われる橋脚が残っているとあれば、調査しに行きたいとなるものである

そうして、私は首都圏から片道4時間かけて下道で妻有に向かったのである

私は軌道跡の上に立っている

右に見える道路が県道49号、目の前が取安川だ

これを橋脚といわずして、何を橋脚と言うか

まぎれもない、材料運搬線の橋脚である

興奮して、私は川に降りる

雪が無いって素晴らしい

遺構を目の前にして興奮した私は、長靴から伝わってくる真冬の沢水の冷たさすら気持ちいい

この今にも倒れてきそうな橋脚がたまらない

よくぞ今まで残っててくれたと言わんばかりの様子である

奥に見えるのが県道である

そして、県道は県道で侮るなかれ

取安橋 昭和六年十二月竣功

って、材料運搬線も県道も時期的にそんなに遠くない構造物なのである

材料運搬線の準備工事は小千谷~千手~宮中間を大正11年末に完了したとされる

関東大震災後の混乱で信濃川に関する工事は中止され各施設は放置されたが、

後に市ノ沢(ほぼ真人水路橋の辺りまで)~千手~宮中間は再整備されて活用されたと工事誌が伝えている

(市ノ沢~山本~小千谷までは荒廃酷く廃止。実際の工事でもこの区間の軌道は使用されていない。なお、この区間は道路整備により積極的に自動車輸送を行った。)

その当時の施設を流用したとしたら、この材料運搬線の橋脚は少なくとも大正時代のものと言える

途端に両者が寄り添う兄弟のように見えてくる

信濃川らしい石積みが綺麗で嬉しい

対岸にも橋台跡が残っている

いかにも鉄橋を固定するためのボルトが残っている

先日の鉢沢川の鉄橋跡にも通じる

とにかく、ここに材料運搬線の線路が通っていたことは、おおよそそうらしいと言えるはずだ

探せば探す程、まだまだ遺構が残っている信濃川発電所工事材料運搬線である

※ここからは完全に余談※

最高級の米と言ったが、妻有付近の米も魚沼産コシヒカリである

信濃川発電所の開発された津南~十日町~小千谷に渡る川西地域も戦前より米どころである

信濃川発電所工事誌には工事に伴う用地確保で支払った土地代や離農補償代まで数字が載っている

詳細な数字は打ち込むのが面倒くさいので載せないが、相場として比較された額はおおよそ東京電燈が飯山鐡道や信濃川発電所に倣った額であったらしい

妻有地域も東京電燈の工事から津南・外丸あたりの相場を聞いて勉強していたので、

鉄道省に安く買い叩かれてはかなわんという動きがあったというのだ

それに重ねて、取水による信濃川の水位低下及び水路隧道掘削による農地への水源枯渇への補償も行われている

また、この時に信濃川・千曲川水系の漁業への補償も行われている

農地に対する水源枯渇への補償は今でも行われており、信濃川発電所の水路隧道から分岐した水路が当地の農業用水として使われている

逆に言うと、信濃川発電所の取水の一切を止めると、川西地域の水田も水を得られなくなる地域が出て来るということになるというのは余談の余談だ

当時の動きとしては、地元住民が鉄道省側の初代所長に水源確保を要求し、水路の分岐をもって灌漑用水路を整備するとしている

また、当時は妻有の豊富な沢水や地下水を掛け流して稲作をしていたため、地元は新鮮な水を常に掛け流したいと要求した

これに対して、信濃川事務所の初代所長は「丹那トンネルの現場でもあった話ですが、冷たい地下水や沢水を水田に掛け流すより、限られた水を融通し合うことで温まった水を使う方が稲の収穫量が上がったという報告がありますので、本計画は十分だと考えています」(意訳)と返したそうだ

その後の話は分からないが、それで地元も折れて今に至るのだろう

そして、今では国内有数の米の産地の一つとして名を連ねている

時期になれば川西地域でも直売所で川西産の米が買える

私は1人で、この米は信濃川発電所の水路隧道から供給された水で育った米なのかもしれないと思いながら頬張ったり、当地の日本酒を飲んで楽しんでるんだ。

※この地元への補償や工事着手に至る話は、気が向いたら当時の十日町新聞の記事を引用して改めて紹介したいと思う