あ、今回は前回軽く言及のあった『緋文字』についてでもって思いました

わたしが『緋文字』を読んでみたいと思ったのは……雑誌で『緋文字』の映画についての何かを読んだからだったような気がします。あ、ちなみに『緋文字』は素晴らしい文学作品と思うんですけど、その映画評のほうは「失敗作」みたいに書いてあって(でも、密林さんのレビューとかさっき見たら、好評価だったような^^;)

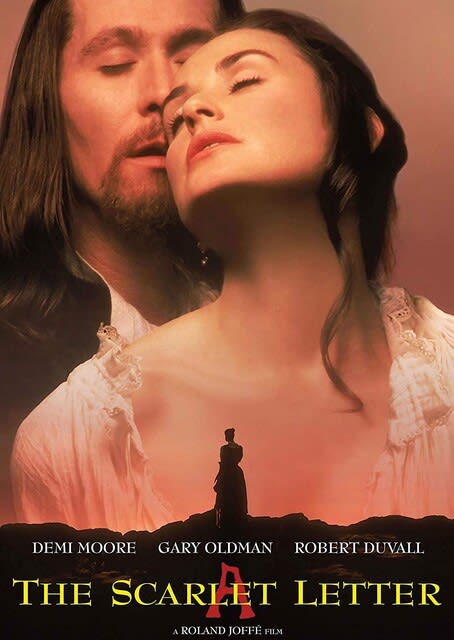

そのせいもあって、映画のほうはまだ見てないんですけど……元の英語の原題が『THE SCARLET LETTER』で、タイトル読んだだけで「素敵 」と思いましたし、映画の出来の良し悪しはともかくとして、雑誌の紹介ページを見る限り――衣装その他、自分的にドンピシャ☆めっちゃ好みな雰囲気だったわけです。

」と思いましたし、映画の出来の良し悪しはともかくとして、雑誌の紹介ページを見る限り――衣装その他、自分的にドンピシャ☆めっちゃ好みな雰囲気だったわけです。

それで、雑誌の中のあらすじに、確かはっきり緋文字の意味について書いてあったと思います。つまり、主人公のへスター・プリンが胸につけることになったAの文字は、『Adultery(姦通)』という意味である、と。

で、古い昔の時代に姦通罪で裁かれちゃった女の人の話……みたいに思って読みはじめたら――なんか、最初にイメージしてた物語と全然違ってました。そもそも、最後までヘスターが胸につけてる『A』の文字の意味については作中で明かされていませんし、わたしの読んだ本の解説には『Adultery(不倫)』というふうに書いてあったと思います。

ええと、今回も文字数あんまり使えないので、あらすじとか細かく書けないんですけど(汗)、ヘスターは人妻とはいっても、元の夫を愛していたわけではなく、彼女が先にアメリカへ渡り、あとからこの夫がやって来るという予定であったところ、この旦那のほうがなかなかやって来なかった(生死不明ですらあった)。そこで、彼女は牧師のディムズデールと不倫してしまい、女の子を宿すことになってしまったという。

まあ、古い時代のことなので、そのことはすごく問題となり――ヘスターは牢獄行きとなり、その後辱めを受けてのち、釈放されることに……でも、周囲の人々の目というのはヘスターに対して冷たいわけです。また、読者にはそんなにかからずして、子供の父親が誰かわかりますが、ヘスターは子供の父親が誰かについては口を閉ざして決して語りませんでした。

で、このディムズデ―ル牧師、清廉潔白な徳の高い人物として知られており、当然、このことでは良心の呵責に苦しみに苦しみ抜きました。また、インディアンに捕まっていた、今は医者となっているヘスターの夫、チリングワースが戻ってきて、素性を隠したままディムズデール牧師に近づき、「治療」と称して心を探ろうとするわけなんですよね(ヘスターには自分が夫であることは黙っておけと口止めした^^;)。

まあ、屈辱の間男と言えば、確かにそんな立場のチリングワース。ところが、ヘスターは罪が裁かれて以後も、「あれこそ罪深い緋文字の女よ」といった立場ではあったものの……その後、7年の間にだんだん周囲の事情が変わってきました。まず、ヘスターは針仕事が非常に上手かったので、それで生計を立ててゆくことが出来ましたし、何分そうした社会的弱者の立場であればこそ、他の困った人や困窮している人々の気持ちがわかり、彼らのことを助けてやったりと、だんだんヘスターの社会的立場というのが、子供が7歳になるまでの間に随分変わってきます。

また、ディムズデール牧師はといえば、良心の呵責に苦しみ抜いていればこそ、ますます謙虚かつ、徳の輝く人柄によって人々の心を掴むようになり……そんな形によって、ヘスターとディムズデール牧師というのは、読者の目に「すっかりもう贖罪のほうは済んだ」ように感じられ、一方、復讐の悪魔のような姿になり果てたチリングワースはといえば、ただの孤独で惨めな老人となっていたのでした

そこで、ヘスターとディムズデール牧師は町を出て、元いたヨーロッパへ戻る決意をしますが、チリングワースはそんなこともすっかりお見通しで、ふたり+娘のパールが乗船する船に、自分も乗る手筈をつけます。果たしてこの三人を待つ運命は!?というのが、『緋文字』のクライマックスまでの大体のあらすじでしょうか。

文字数ほんとにあと少ししか使えないので……簡単にいうとすれば、前回【11】のところで、リズが「うちにも緋文字をつけたほうがいい女学生がいる」みたいに言われたのは、誤解とはいえ、そうした意味だったりします。

ただ、『緋文字』のお話の中で、この緋文字のAというのは、『エイブル(有能な)』という意味ではないかと言われたり、あるいは『エンジェル』のAではないかと示唆されている箇所もあり……ホーソーンは作中で『姦通のA』とも『不倫のA』とも一切断定してないというのは、すごく考えさせられることではないだろうか――みたいに思ったりしたというか(^^;)

それではまた~!!

ユトレイシア・ユニバーシティ。-【12】-

ロイとリズの交際は翌年に冬学期がはじまった頃までは順調だった。ただ、1月7日にカレッジ・フットボールの頂上決戦があり、リズはチア部のコニーやミランダから特別チケットをもらい、当然恋人であるロイのことを誘ったわけである。けれど、ロイは今までの人生でスポーツといったものに興味を持ったことがあまりなく、アメリカン・フットボールについてもルールすらまったく知らなかった。

そこでロイはリズの意外な一面というのか、いや、正確にはもしかしたらこちらのほうが「彼女らしい」と言えたかもしれない。リズはガムをクチャクチャ噛みながらメガホン片手に我がユトレイシア・ガーディアンズを大声で応援し、周囲の同じユニフォームを着ている面々と敵大学に罵声を浴びせたり、野次りまくったりと……それまでロイが一度も見たことのない姿を見せていた。

とはいえ、ロイはそんなリズのことが嫌だったわけでは決してない。そうではなく、(単に自分のほうがノリが悪いのだ)とわかっていた。そこで、なるべく彼女や周囲の人々の真似をして、奇声を発して盛り上がる努力などをし、敵大学のナイス・プレイには親指を下にしてブーブー言い、ガーディアンズのタッチダウンにおいては、ベンチからジャンプして喜んだり、さらには全然知らない周囲の人々と肩を組み合わせて応援歌を歌ったり――ロイにとって慣れない体験ではあったが、それでも、これはこれで楽しいと思っていた。

そして、ユトレイシア・ガーディアンズは去年に続き、今年も去年同様決勝戦へ勝ち上がってきた、ミカエリス・ウォリアーズに勝利して二連覇を飾っていたのである。冬休みが明けて大学へ行くと、大学を挙げての戦勝パレードがあったこともあり、試合に出たアメフト部のメンバーはその全員が英雄扱いだったといえる。

ロイの所属している工学部には、アメフト部に所属している者は少なく、さらには6~4軍あたりにいる者ばかりということもあって、そうした話題というのは「すげえな、アメフト部」とか、「俺も家でテレビ見てたぜ」といった程度のものではあった。中には試合の解説をし、ランニングバックのダニエル・ハサウェイが五人抜きをやってみせたのを興奮して語ったり、マイケル・デバージの正確無比にして華麗なロングパスを賞賛してやまない者などもいたが……興奮して語る彼らに対し、聴衆のほうはロイ同様極めてアメフト知識が乏しいのだった。

その日も、以前興奮さめやらずといった感じで、カフェテリアにこうしたアメフト部の英雄の誰かしらがやって来るなり――彼らはあっという間に囲まれて、決勝戦のことをあれやこれや褒めそやされたわけだが、ロイとテディなどは目立たぬ隅っこで相も変わらず地味な学生をやっていたものである。

けれど、その昼休みは少しだけ違った。目立たぬ工学部の一年生ふたりの前に、バーべーキューサンドとコーラをトレイにのせたアメフト部一の英雄の栄光が、影が濃すぎてカビが生えそうだった彼らの存在を明るく照らしだしたのである。

「よう、ブラザー。俺とおまえはマブダチだったよな?」

「そーだったっけ?前に一度、ここでしゃべったことがあるきり、話したことなくてもマブダチだっていうんなら、そうなんじゃない?」

テディはずずっとミルクシェーキを飲みながら言った。彼はリズに誘われてロイがアメフト部の試合を見にいくと聞くと――「頭おかしくなったの?」と言っていたものである。

「ふうん。で、こっちのほうがおまえの本物のマブダチってことか」

そう言ってマイケル・デバージは、遠慮のない視線でロイのことをじろじろ見ていた。記憶力のいいマイケルは当然覚えていた。<ドラゴン亭>というラーメン屋で、彼にとって一番印象に残ったのはテディだったが、その隣にいたふたりの男のうち、アレンについては半ば以上自分たちの仲間のような男だろうと感じていたし、残りもうひとり、ロイについては、今後大学内のどこかで顔を合わせようと、二度と話すことはなさそうだ……何かそのような直感が働いていたのである。

だが、マイケルは今その男にこそ用があった。

「まあ、ここじゃなんだな。俺のほうの食事が終わったら、どこか別のところで話そうぜ」

おそらく、マイケルが「悪いが、少しの間放っておいてくれ」とでも言ったのだろう。彼の取り巻き女性たちは、こっちに視線の集中砲火を浴びせつつも、遠くから動静を見守っているといった態勢を取っていた。

カフェテリアでは、「あんたはスポーツなんてやるのか?」とか、「親父は物理学科の、あの有名なハリー・ルイス教授なんだってな」など、当たり障りのないことについて聞き――「お宅、リズとつきあってるってのはほんとか?」と、マイケルが本題に入ったのは、薄暗い体育用具室でのことだった。テディが後ろからどこまでもついてくるのを見て、「俺が用があるのはおまえじゃなくて、ワン・エイティのほうなんだって」と追い返そうとしたが、ロイが「テディがいても問題ないよ」と、溜息を着きつつ同席を認めたのである。というより、「どうせあとから、英雄マイケル・デバージさまと一体どんな話をしたのか、根堀り葉堀りしつこく聞かれて、結局全部しゃべることになるだろうから」と。

「まあ、顔貸せっていうような話ではまるでないのさ」

ロイがリズとの交際を認めると、マイケルは笑って言った。

「ただ、ミランダからリズがあんたに対して結構本気らしいって聞いたもんでな。で、お宅のほうではどの程度本気なのかと、俺としては一応聞いておこうと思ったわけだ」

「べつに、関係なくなーい?」と、マイケルの取り巻きの口真似をしてテディが言う。「リズがロイとつきあってようと、なんでアメフト部の英雄さまにいちいち断り入れなきゃなんないのさ」

「確かに、そりゃそーだ」

マイケルはバスケットボールの詰まった金属製の青いカゴから、ボールをひとつ取り出した。そして、右手の人差し指だけで、曲芸よろしくボールを回転させ続ける。

「俺はな、進学の時バスケかアメフトのどっちで奨学金受けるかってくらい、どっちも上手かったんだ。で、リズは中学くらいまで、俺の出る試合は大体応援しに来てくれたよ。言ってる意味、わかるか?」

「ふたりはつきあってたってこと?」

ここでも、ロイではなくテディがそう答える。

「いや、俺とリズはつきあっていたということはない……いや、違うな。小さい頃から隣の建物同士だったもんで、そういう行き来はしょっちゅうしてた、という意味ではつきあってたんだろう。幼馴染みとしてな。まあ、そのチビ助が間に入って蠅か蜂のようにうるさいから、単刀直入に言おうか。俺はリズのことがずっと好きだった。でも、向こうがそういうふうに思ってないこともわかってて……でも、ずっと機会を窺ってたんだ。左岸のレベルの低い学校ではあったにせよ、リズはいつでも成績のほうは一番だったからな。そういう男じゃないと彼女は相手にしないのかと思い、苦手な勉強のほうも随分頑張ったよ。で、ある時機会が巡ってきた。リズの家の家庭の事情をどの程度あんたが知ってるか知らないが……リズのほうで結構本気だってんなら、ある程度のところ知ってはいるんだろうな。父親が飲んだくれのDV親父で、時々ふらっと帰って来ては母親に暴力を振るうもんで、リズはそのことで悩んでた。で、うちの母親ってのが、地域のそういうDV被害に合ってる女どもの世話役的立場だったもんで、随分お互いに助けあってたわけだ。美味しい料理を作っては、お互いの家を行ったり来たりといった具合でな。それで、俺はそういうリズの悩みをずっと聞いてやっていた。そしたら、ある日恐ろしい連中がやって来て、危うく部屋に火をつけられるところだったわけだ……俺もおふくろも少しも驚きゃしなかった。何故といって、俺は9人兄弟の一番下だかな、兄貴のうちのふたりはそんな奴らの手下だし、他の兄貴の中には問題を起こして今も服役中の奴、麻薬ディーラーをやって稼いでるだの、まあそんなのが俺たちの住んでる地域の<普通>なもんでな。だが、普段は気丈なリズも、その時ばかりは母親と一緒に落ち込んでて――俺は言ってみればまあ、そういう彼女の弱味につけこんだのかもしれない。色々優しい言葉をかけてるうちに、何かそうしたことになったわけだ」

「何かそうしたことってなあに?ようするにセッ……」

ロイは隣のテディの口を塞いで黙らせた。そして、今度は自分からこう聞く。

「それで?アメフト部の英雄クォーターバックさまがリズの元彼だってことはわかったよ。だけどあんたには今、ブロンドの取り巻き連中が順番待ちしてるってな具合だろ?でも、本当はその幼馴染みのことが好きだから、オレに手を引けって言いたいのか?」

「もし、そうだと言ったら?」

「断る!!」

ロイは即答した。確かに、リズはユトレイシア・スタジアムで、マイケル・デバージ及びユトレイシア・ガーディアンズのことを全力応援していた。けれど、それはあくまで友人として、あるいは幼馴染みとしてだということが、現在の恋人であるロイにはよくわかっていたからである。

「ふうん。あんた、結構勇気あるな?リズが工学部のIQが180あるプロディジー(畸形児、転じて天才の意)とつきあってるって聞いた時、最初はどんな奴かと思ったんだ。頭がよすぎて周囲から浮いてる奴とも噂で聞いてたんだが、どうやらそういうことでもないらしいな。俺のような有力黒人学生を敵にまわすと、うちのアメフト部のガタイがいいような奴らに、廊下で通りすがるたび肩を蝶つがいみたいに外されたり、おっと手が滑ったとばかり、コークを頭から浴びせられるといった経験をするとは思わんのか?」

「くだらない」と、ロイはテディから手を離して言った。「そもそも、アメフト部のクォーターバックさまはそんな小物でもないだろう。もしオレがリズとつきあってる事実が気に入らないなら、まわりに人が何人いようと関係なく、オレの顔となく体となくぶん殴ってるだろうからな。それで、止めに入ったリズに対して『そんな情けない奴とつきあうな』とでも言ってるさ」

「ふう~ん。なるほど!」

マイケルはボールを回転させるのをやめると、テディにパスすると見せかけて、ロイに強烈なパスを浴びせた。どうにか腹のあたりで受けとめたものの、下手したらつき指するところだった……そうロイは思った。

「お宅が少しはバスケでも出来そうであれば、それでこてんぱんにのしてスッキリするところなんだがな。どうもそういうわけにもいかんらしい。だが、これだけは覚えておけよ!!」

どん、とバスケのボールごとマイケルは後ろの折り畳まれたマットの上に、ロイを突き飛ばした。ゲームの最中、彼が時折ヘルメット越しに見せた、殺気立ったような、血走った目で言う。

「もしもリズを泣かせてみろ!親父がこの大学の有名教授だろうがなんだろうが関係ねえ!裏から手を回してこの大学へ通うのが嫌で嫌でたまらねえような境遇に落としこんでやるからな!!」

一度は突き飛ばしておきながら、マイケルは汗くさいマットの上に倒れたロイのことを、次の瞬間には紳士よろしく助け起こした。

「俺とリズはな、そのくらいツーカーの仲なんだ。お宅がビビってすっぽかした打ち上げパーティの時、俺はリズとは大して話せるような時間もなかった。ただ、「おめでとう!」ってあいつが言って、俺のほうでは「ありがとう」って具合で抱きあってキスして終わりだ。だが、俺にはほとんど話なんかしなくても、あいつのことがよくわかる……そして、そんなのはあいつのほうでも一緒なんだ。で、俺がなんかモヤモヤして調子が悪いような時には、向こうから話しかけてくれたりな。『おまえが一発やらせてくれれば、調子なんかすっかりよくなる』なんて言っても、『バカ!』って言われるだけで、本気では取り合ってもらえない。けど、俺はリズのためなら本当に、あんなブロンド女どもなぞどうでもいいんだ。あいつらは全員、俺にとってはリズの交替要員みたいなもんだからな。あんた、打ち上げパーティに来なくて正解だったぜ。何故といってこのことはアメフト部の全員が知ってる。お宅こそがリズの今彼だなんつーことがわかったら……悪フザケついでにあの戦勝の席で、あんたは一体ナニされたもんだか、さっぱりわからなかったろうからな」

それから、マイケルがドン!と背中を叩くと、ロイはまるでナイフででも刺されたかのような衝撃を受け――次の瞬間には噎せて、咳が止まらなくなった。膝をついたロイの背中を撫でつつ、テディが去りゆくマイケルに向かって言う。

「なんかよくわかんないけど、あんたズルいよっ!ロイは特に何もしてないじゃないかっ。それどころか、アメフトなんか全然好きじゃないのに、あんたのチームの応援にまで行ったんだぜっ。マイケル、あんたの言ってるのはただの横恋慕だっ。でも、ロイはそんな脅しに屈したりなんかしないんだかんなっ。そうだ、今日からぼく、ユトレイシア・ガーディアンズが試合で負けるよう、ブードゥの呪いをかけてやるっ。次の試合であんたのチームの誰かがファンブルしたら、ぼくの呪いの効果だってこと、思い知るがいいっ!!」

「はははっ!リズの彼氏はいい友達を持ったな。確かに、俺たちもそんな証明できない陰湿な呪いをかけられたんじゃ困る。それに、テディ・ベアのようなチビを、うちのラインメンが全力で叩き潰したなんていうんじゃ、部の沽券に関わるからな。その勇気に免じて、まあ、暫くは様子見させてもらうが……次にもし俺から声をかけられた時には、別の大学へ移ることでも考えておくんだな」

「ま、待てよ……っ!!」

ごほっと咳き込みつつ、ロイは食い下がった。一方的に色々言われたり条件をつけられたのでは割が合わない――そう思ったわけではない。ただ、今この機会を逃せば、他の場所でマイケルに声をかける勇気はなかった。だから、どうしてもひとつだけ最後に聞いておきたかったのだ。

「リズは、あんたのそういう気持ちのことを当然知ってるんだろ?だったら、なんでリズは大学一の花形であるマイケル・デバージとつきあってないんだ?オレみたいな地味でショボい奴とつきあうより……確かに、リズにはあんたみたいな奴のほうが似合いだよ。それなのに、なんでなんだ?」

「そんなの、リズに聞けよ。あいつはな、俺がいくら口説いたって聞く耳持たねえんだよ。このまま、大きな怪我をせず順当にいったとすれば――将来はプロリーグ入り出来るだろう。そしたら、右岸の一番いい高級住宅地に家を買うことも出来るし、金のことじゃ一切困らない生活を送ることも出来る……だが、あいつはそんなことのために結婚する気はないんだと。あとは、なんだっけな。俺の取り巻き連中に目をつけられてややこしいことになりたくないとも言ってたっけな。やれやれ。だが俺はまだ諦める気はないんだぜ。その間は適当にブロンド女と楽しみつつ――いざ結婚するって時は、必ずあいつのことを狙うさ。どんな試合もゲームセットになるまでわからないってのは、どのスポーツにも共通だからな。ま、それまでは気長に待つさ」

(この答えで満足か?)

そう言うように、マイケルは片方の眉を上げ、バスケットボールを元のカゴへシュートしてから……今度こそ本当に去っていった。彼の姿が見えなくなるまで、ぐっと堪えていたものが肺のあたりを圧迫し、ロイは再びげほごほっ!と咳き込みはじめる。

「あのマイケル・デバージって奴、ほんとはもっといい奴かと思ってたのに……とんだ裏番長だよっ!あんな殺人鬼みたいな血走った目でロイのこと睨んでさっ。あんなことするから左岸の黒人は本物のワルばかりだなんて言われるんだ」

「うん……でも、だからなんじゃないかな。マイケルが試合でどんなに追い込まれても……最後まで諦めずに貪欲に勝ちを……狙っていけるのは……ぐほごほっ!ごおっほ!!」

「大丈夫、ロイ?途中にある自販機のところで、なんかジュースでも買っていこ?そんで、ちょっと休んでから経済学部のほうへは行けばいいや」

午後からは、経済学部の一年生と合同で受ける講義があったのだが、ロイとテディは危うく遅れそうになった。班ごとに分かれ、工学部の学生たちが作った、自動栗皮むき機、どんな虫も一撃で瞬殺できる装置、ワンちゃんの足の裏洗い機、あとはロイの「シューストーカー」などをマーケティングリサーチに照らして売ってもらう……といった趣旨の授業である。

値段はいくらくらいならば適当か、どう売り込むのが効果的かなど、班ごとに話しあいをし、それを実行に移すわけである。このあたり、経済学部の学生たちは非常に優秀であった。まずは実物を持って歩き、学生に片っ端から声をかけ実演し、いくらくらいなら購入してもいいと思うか、アンケートを取った平均値を値段として設定する。その後、大学内の学生のみがアクセス可能な動画サイトに商品をアピールするCMをアップ。最終的に、これらの商品のうち、どれならば購入してもいいと思うか、ネット内の投票によって成績の優劣が決まる……といったところである。

この日、それぞれの学生たちは深夜の通信販売よろしく、「でも、お高いんでしょ?」、「それが、なな、なんと!!ズバッと価格でたったの8ドル!!」とか、「こうすれば、いや~な虫ちゃんに一切触ることなく害虫を駆除できますです、ハァーイ!!」、「この昆虫瞬殺ムシコロサッサーが、今ならたったの10ドル!!」とか、「可愛いワンちゃんの散歩後、足だけ洗うの面倒ですよね?さあ、そんな時には……」、「ワンワン!ワワワン、ワワワンワン!」……「ダメだよ。やっぱ本物の犬じゃなきゃ説得力ねえよ。こんな吠えるだけのぬいぐるみ犬じゃさあ」――といったように、携帯を片手に動画を撮影しはじめる。

テディは彼が開発した自動栗皮むき機の班で、ロイとは別の班だったわけだが……この授業の間、ロイはどこかずっとぼんやりしたままでいた。「IQ180の天才なら、ルイスがなんか作れよ」と言われ、例のシューストーカーを持ってくると、他の学生たちは色めき立っていた。「これなら、俺らの圧勝じゃね!?」と、前の授業の時には盛り上がったのだが、ロイのほうでは実はあまりそう思っていない。なんと言っても価格設定が160ドルだったし(最低、この値段でないと元が取れない)、そうなると「買ってもいい」と意思表示する学生たちは激減していたからである。

「せんせー!俺たち、外で撮影してきてもいいですかー?」

ロイの班の、経済学部の学生、ケビン・コリンズがそう申し出ると、それはあっさり受け入れられた。すると、今度は「犬の足の裏洗い機」の班が、「わたしたち、これから犬を飼ってる人の家で撮影の続きしたいんですけど……ダメですか?」と聞くと、こちらもまたオーケーが出た。そして、おのおの満足のいく撮影が出来次第解散という、そうした授業の流れとなったわけである。

結局、ロイの班では、一番可愛い女学生が胸の谷間の見えるランニングウェア、下のほうは足の細さがわかるパツパツのスパッツをはいて、大学内の雪が綺麗に除雪されたあたりを走るということになった。そして、「――もうわたしは迷わない。何故なら、この特別なシューズがあるから」(ここで、ピッと彼女がサングラスの縁に軽く触れると、目的地が表示される)「行き先は、大学内のイチョウ並木。そこまでわたしの歩幅で何歩かかるか、その歩数も時間もこのシューストーカーは表示してくれる。最高でしょ?」……

「おお~い!ルイス、おまえ、一体何してんだよ!?」

「や、やっぱさ、こういうのはオレみたいのじゃなく、もっと格好いい奴のほうが適役だって!医学部に、オレの友達で超カッコいい奴いるから、そいつとか……」

「やだもー!単にわたしと演技でも恋人同士になるのがやだってことなんじゃないの!?」

経済学部の美人に睨まれ、ロイにしてもうろたえた。CMの趣旨としては、大体こういったところだ。シューストーカーの導いた先に恋人が待ち構えていて、最後ふたりは抱きあって軽くキスするという……こんなCMが学内の動画サイトにアップされたら、自分はマイケル・デバージに殺されるだろう――そんなことをロイは気にしていたわけではない。ただ、自分のような男がCM出演してもインパクトが薄すぎると思って意見したまでである(あとは単に照れくさいというのもあった)。

「ち、違うよ。そういう役得は、他のもっと見栄えする男にこそ与えられるべきなんじゃないかと思って……ほら、ニッキーがインパクトのある美人なのに、その相手の恋人がオレっていうのもなんか……」

「あに言ってんだよ!俺たちの中じゃルイスが比較的見栄えいいってことに話落ち着いたんじゃんか。何もおまえが開発者だからって、俺たちはそこらへんおもねってるわけじゃねーんだかんな!!」

「そうよ!は……はっくしゅ!!んもう、こっちはこのクソ寒いのにノースリーブのスポーツウェア着てんだからねっ。さっさとしてくれなきゃ風邪ひいちまうっての!!」

「ご、ごめんっ!悪かったよ……わかった、次はちゃんとやるから」

――というわけで、ロイの班の十四名は撮影を続け、どうにか満足のいく仕上がりのCMが出来上がりそうだったわけだが、実をいうと秋学期の終わりにあった例の<フェミニスト・クラブ>の討論会……あのことがあってから、ロイは大学内でちょっとした有名人になっていた。

また、その効果もあってかどうか、工学部でも割に気安く話しかけてくれる友人も出来、経済学部と合同の今回の授業においては、「ルイスが動画に出なくてどーすんだよっ!」とまで言われる人気ぶりだったのである。

災い転じて福となる……それとも、禍福はあざなえる縄のごとし、というべきなのだろうか?リズという恋人が出来、工学部内にあった目に見えない壁も消失し、大学生活を楽しく満喫できそうだとの見通しが立ちそうだったこの時、ロイはある意味マイケル・デバージというアメフト部の英雄の奇襲を受けたというわけであった。

このことについても、ロイは「リズにはっきり聞けばいいだけのことだ」と思ってはいた。けれど、落ち込むことにはやはり落ち込んだわけである。ロイ自身にしても、長い撮影のあと、鼻水をすすりながら帰宅する途中――(自分は何をそんなに落ち込んでいるんだ?)と思ってはいた。また、(リズの過去のことは関係ない。今はオレが彼女の恋人なんだから)という自負と自信もあった。それなのに……。

実をいうとロイは、リズの<初めての相手>のことについては確かに前から気になってはいたのだ。ただ、聞く勇気もなかったし、自分の前に何人と――いや、多くて1人とか2人だろうと、ロイにしても想像してはいるのだが――関係を持ったことがあるのかということも。

(たぶん、彼女の初めての相手はマイケル・デバージだっていうことなんだろうな。あんまり詳しくは聞けなかったけど、あいつのほうではリズにべた惚れってことなんだろう……だけど、マイケルのほうでは最初にリズと「つきあっていたことはない」って言ってなかったっけ?じゃ、リズのほうではその頃からすでにあいつに対して幼馴染み以上の感情はなかったっていうことか?……)

けれど、自分がもし女性であったとすれば、あのアメフトの試合で見た勇姿――あの一試合を見ただけでもイチコロだったに違いない。もしそんな相手に「好きだ」とか「つきあいたい」、「結婚のことも考えてる」みたいに言われたとしたら……。

ロイは頭の中で、犬の頭をしたアヌビス神が秤の片方にマイケル・デバージを乗せ、もう片方に自分を乗せるところを想像した。すると、マイケル・デバージのほうが重くなり、ロイのほうは軽すぎるあまり冥府の川に落ち、溺れることになったわけである。

この日、家に帰ってもこのことがどうしても頭から離れず、<シューストーカー>をもっと改良して使いやすいようにするにはどうすればいいか、原価を下げるには……といったことには、ロイは一切頭を働かせることが出来なかった。もちろん、電話でそう聞いてもいいのかもしれない。けれど、この件についてロイは、なるべくリズと顔と顔を合わせて話しておきたかったのである。

結局、悶々として二日過ごしたのち、週末がやって来ると、ようやくロイはリズのアパートまで行ってそのことを聞くことが出来た。その前に、<ユトレイシア敬老園>への訪問ということがあり、レストランで食事している間に話そうかとも思ったが、なんとなく機を逸してしまい、そうこうするうち、リズの部屋へ辿り着いてしまったわけである。

「寒いでしょ?今、ストーブつけるからちょっと待ってね」

実際、ロイはリズがストーブのスイッチを入れ、ある程度暖かくなるまで――コートを着たままでいた。その間にリズのほうではコーヒーを淹れてくれ、そのあたりでようやく体のほうが温まってくる。

「来週の土曜日、アーロンおじいさんとユトレイシア交響楽団の演奏を聴きにいくんでしょう?」

「うん……っていうか、オレはただのつきそいみたいなもんだよ。なんか、そういうボランティアの人は無料で中に入れてもらえるってことらしいんだ。あ、そうだ。そういうつきそいボランティアは二名までただだから、誰かもうひとり誘いたければ誘ってもいいって言われたんだけど……」

「いいのっ!?」

途端、リズの瞳が輝くのを見て、ロイは驚いた。前に、盲学校の生徒たちの吹奏楽演奏会で彼女が感動していたのは――彼らの発表会までの練習の量や、またその演奏会を見に来ている親たちの存在が大きかったのではないかと思っていたのである。

「リズって、ああいうクラシックとか好き?」

「あ、馬鹿にしてるわね!そりゃ、うちのCDラックにはロックとかポップスとか、あってもジャズのCDくらいなもんだわよ。でもわたし、クラシックとかオペラも結構好きよ。ただ、そういうコンサートとか見にいくお金がないってだけ」

「そっか。うちは両親が割とそういうの、好きなもんだから……」

このあと、ロイは少しの間黙り込んだ。マイケル・デバージがバスケットボールをぶつけた時に出来た、左手中指の痣がいまだに微かに痛む。

「ねえ、なんか今日、ロイったらちょっと上の空じゃない?大学ででも、何かあった?」

「いや、さっきも話したとおり、シューストーカーのCM撮影も終わったし、例の<フェミニスト・クラブ>の討論会効果でさ、同じ工学部にもちらほら友達が出来たし……」

この件についてロイは、「演技で軽くキスしてるっていう、それだけだからっ!」と、しつこいくらい弁解していたものである。対するリズはといえば、「そんなに一生懸命弁解すると、むしろ疑っちゃうわよ?」――そんなふうに笑っていなすという、それだけではあったのだが。

「ふふっ。わたしもね、冬学期に登校してきたら、ロッカーのあたりに『セックス女王』だの『オナニー先生』だの、変な張り紙がされてるかもな~くらいの覚悟はあったのよ。でもやっぱり、うちくらい格式の高い大学ってことになると、そういう下品なことはないのね。逆に、なんかラブレターみたいな手紙がいっぱい入ってて、びっくりしちゃった」

「ええっ!?」

すでに、冬学期がはじまって一週間以上である。それなのに、初めてそんな話を聞き、ロイはうろたえた。

「もちろん、ロッカーに鍵はかかってるのよ。だけど、薄い手紙やカードくらいなら、隙間から入れられるでしょ?ミランダなんて、『そいつら全員気味の悪い童貞よっ』なんて言って笑うのよ。面白いラブレターではね、『あなたは自分で気づいてないだけで、レズビアンなんじゃないか』なんてのも数通あったわね。だから自分とつきあわないかっていう女性からのお手紙とか……あと、うちにそういう同性愛のクラブがあるでしょ?そこからは入会案内が来てたわ」

「…………………」

ロイがただ黙って、マグの中の黒い液体を見つめるのを見て――リズは首を傾げた。

「ねえ、そんな手紙全部もう捨てちゃったし、なんてことないことなのよ。それより、今週の<フェミニスト・クラブ>の討論会の動画見た?すごく面白かったわ。男と女の関係がうまくいかないのは、脳に違いがあるからじゃないかっていうところからはじまって……」

「あ、あのさ、リズっ。オレ、マイケル・デバージから聞いたんだ。昔つきあってたとか、そういうことなんだけど……」

リズは溜息を着いた。(ああ、それでずっと様子がおかしかったのね)と、ようやく合点がいった、というように。

「つきあってたって、マイケルがそう言ったの?」

「いや、正確にはつきあってたことはないけど、小さい時からの幼馴染みで、将来は結婚するつもりだとか、そういう……」

ロイはうまく舌が回らなかった。寒さのせいではない。今週ずっとそのことばかり考えていて、説明するのがもう面倒になっていたというそのせいだった。

「それで?まさかわたしが今はロイとつきあってるけど、将来はドラフトのクォーターバック指名で1位を取るだろうデバージ様に乗り換えるだろうとか、そんなことが心配なわけ?」

「う……うん。正確には違うな。そういうことじゃなくて――ただ、マイケルの言ったことがショックだったんだ。君とマイケルがツーカーの仲で、同じ空間にいてまったく話さなかったとしても、お互い気持ちは通じてるとか、そういう話。あと、つきあったことはなくても関係は持ったことがあるとか、そういう……」

リズは再び溜息を着いた。今度は、ロイに気づかれないように、そっと。

「確かにわたし、マイケルのことは好きよ。だけど、わたしとマイケルの間にあるのは、ロイが考えてるような関係じゃないの。小さい頃から隣同士の建物に住んでて、家族ぐるみのつきあってやつなの。だからお互い、異性だなんだの、そういう意識さえなくやって来て……でもある時、『黒人だの白人だの、男だの女だの超えたところで俺とリズは繋がりあってる。これは運命だ』みたいなことをマイケルが言って――わたし、ちょうどその時、精神的にすごく弱ってたの。ほら、前に話したでしょ?悪党どもが部屋にやって来て、灯油をまいて火をつけようとしたあとのことよ。とりあえず一旦、マイケルのアパートの狭い部屋に親子でお世話になるみたいな形になって……ほんと、大変だったの。大家は『部屋を元の通りに弁償しろ』ってびっくりするような見積もり金額の請求書を見せつけるし、こっちはそんなお金ないわけだしっていうね。なんでも、マイケルとマイケルのお母さんが助けてくれて、守ってくれたのよ。だからわたし……」

(好きでもないのに寝たってこと?)

最初に浮かんだのはその言葉だったが、ロイもそのまま口にする勇気まではない。

「でも、あとから後悔したの。確かにわたしも、マイケルに対して黒人だの白人だの、男だの女だの超えたところで繋がりあってるとは思ってる。だけど、わたしにとってはマイケルってやっぱり、すごく大切な幼馴染みっていう以上じゃないの。わかるでしょ?ほら、こんなこと言ったらなんだけど……コニーとミランダがね、ロイにいっつもテディがくっついてるのを見て、『あの小さい子、ホモかなんか?』っていうんだけど、もちろん違うでしょ?」

「そんなこと言ったらテディ、頭にきて暫く口も聞いてくれないよ」

ここでようやく、ロイの口許からも笑みが洩れた。テディのほうでも、『あのキレイなお姉さんたち、ぼくのことホモかなんかだと思ってんじゃない?』と、前に言っていたことがあるからだ。

「だから、なんていうか……もちろん、マイケルはわたしにとっても女友達なんかじゃないわよ。そんなこと言ったらマイケルだってわたしと暫く口も聞いてくれないくらい怒るでしょうね。親友同士すぎたのがたまたま異性だった、くらいなことなの。で、そのあとマイケルのお母さんのほうでは再婚することになって、左岸から橋を越えて右岸へ引っ越したのね。わたしと母さんのほうでは、マイケルのお母さんのタビサが何かとお世話してくれて、新しい場所に引っ越してやり直すことになったわけ」

「その後、マイケルとは……?」

「ええとね、マイケルの家ってほんと、入り組んでてややこしいのよ。ロイの今の答えとしては、わたし、大学で再会するまでマイケルとは会わなかったの。だから、約三年くらいしてようやく再会したってことになるのかな……彼、九人兄弟なんだけど、一番上のお兄さんが、当時住んでたあたり一帯の今はボスみたいになってるのよ。で、二番目のお兄さんが今も服役中だったり、三番目のお兄さんと四番目のお兄さんは麻薬ディーラーやってるっていうその種のワルだし……あ、ワルなんて言っても、わたしにとってはいいお兄さんといったところなのよ。ただ、一般的に人はワルって呼ぶんだろうな、くらいな意味。お姉さんはふたりとも麻薬とアルコールの更生施設を出たり入ったりしてるし……タビサにとっての孫が今の段階で一体何人いるんだか、わたしもわからないくらい。で、彼女が再婚した時に右岸の再婚相手の屋敷に連れていったのが、マイケルとマイケルのすぐ上の兄のマーヴィンとジョー。大学までいったのは、マイケルとジョーだけね。マーヴィンは専門学校へ進んで義理のお父さんと同じ電気通信技師として働いてるってことだったけれど」

「それは確かにややこしいね」

リズのこの話を聞いているうちに、何故かロイもほっとした。うまく説明は出来ないものの、マイケルとは(本当になんでもない)ということが、彼女の話してる時の声のトーンや顔の表情などで、(本当にそうなのだろう)と納得できたからだ。

「そうなのよ!タビサったら、それはもう苦労人のお母さんでね。9人も子供がいるなんて聞いたら、身持ちの悪い女みたいに、上品な右岸の人たちは思うでしょうけど……そういうことじゃないの。彼女は本当に恋をした人としか結婚しなかった。だけど、ああいう界隈だから、その結婚した男性が突然行方不明になっちゃったりして、女手ひとつで一生懸命働いて子育てしてきたって人なのよ。で、三回くらい結婚してるうちに、それぞれ三人くらいずつ子供が出来て――四回目の結婚で、ようやく安心して幸せになれたのね。もちろん今も、息子のいる刑務所へ面会にいったりとか、娘たちを麻薬やアルコールから更生させようとしたり、色々大変ではあるにしても……あんなに人生をわかってる、心の温かい人はちょっといないわ」

「もしかして、リズがボランティアに熱心なのは……マイケルのお母さんの影響があったりもする?」

リズは冷めてしまったコーヒーを淹れ直した。それから、クッキーをのせたお皿も一緒に持ってくる。障害者福祉施設で作られている、リズお気に入りのクッキーだった。

「そうね。まあ、大体ボランティアなんてしてるって聞くと、人が思うのは偽善臭が鼻につくとか、そんなところでしょ?あとは、『お若いのにお偉いのねえ!』みたいな感じで、過大に褒めそやされたり……だけど、わたしや母さん自体がずっと、人の助けがなければ生きてこれない人生だったの。今だって、公的扶助を受けてるからわたしは大学に行けてるし、母さんは母さんでただで病院にいさせてもらえてるのよ。まあ、正確には国が病院にお金を払ってくれてるってことだけど……だからね、わたしがしてるのは自分の受けてる分を多少なりとも社会に還元しようっていう、ただそれだけのことなの」

沈黙が落ちると、ロイはリズにキスした。甘いクッキーの味がするキスだった。寝室のほうはまだ温まっていなかったが、ベッドの中に入ると、そうなるのもすぐだった。そしてセックスのあと、リズはナイトテーブルからコンドームをひとつ摘んで言った。

「ねえ、初めての時、もしかしてそういう男が他にもいるんじゃないか……なんて思ったんじゃない?引出しにこんなものがいくつも入ってるから」

「正確にはね、前まで……それも、そんなに時間を遡らない前まで、そういう恋人がいたんじゃないかと思ったんだ。だけど、正直に告白すればリズの過去のことは気になってた。でも、今は自分が彼女の恋人で愛しあってるんだからいいじゃないかって、一生懸命言い聞かせてたような感じかな」

ロイが本音を吐露すると、リズは再び自分の年下の恋人の首筋にキスした。チュッ、という甘い音がする。

「実はね、わたし……ロイがそう思ってるだろうなとは思ったけど、ちょっと意地悪して、今年の夏休み前まで本当のことは黙っとこうと思ったの」

「夏休みまで?どうして?」

ここでリズは『おかしくてたまらない』というように、ベッドに寝転がると吹きだしていた。

「あのね、うちの大学、毎年夏休み前に……性病撲滅委員会みたいな人たちがやって来て――ううん、もちろんわかってる。それがすごく大切な活動だってことはね。だけど、大学の正門あたりで『避妊と性病予防にコンドーム!』とか叫んで、夏休みに羽目を外しすぎないようにって言って、コンドームを配って歩くのよ。でね、アメフト部の連中……そうね。アメフト部だけじゃないわね。とにかく、バスケ部とか、運動部の連中はとかく悪ふざけがすぎるものじゃない?『よし、俺たちも手伝ってやろう!』なんて言って、みんなに渡しはじめて――コニーの恋人のダニエル・ハサウェイがね、『リズは美人だからたくさん必要だろう』なんて言って、1ダースばかりもくれたってわけなのよ。『べつにいらないわよ!』って言ったんだけど、『まあそう言わずに』みたいな感じで、受けとることになっちゃったわけ」

ぷくくく、と笑い続けるリズにつられるようにして、ロイも笑った。ロバート・フォスター教授のこともそうだったが、やはりすべては杞憂だったことがわかると……ロイはべつの意味でも笑いがこみ上げてきた。

だからこのあと、二度目に移る前に、リズがふとロイの左手中指の青痣に気づき――「その指、どうしたの?」と聞いても、ロイは本当のことは言わずにおいた。もしレストランで食事している時にでも、同じことを聞かれていたら……マイケル・デバージがどんなふうに自分を脅しつけてきたか、ロイはすべて話してしまったかもしれない。

「いや、なんでもない。ちょっとぶつけたってだけなんだ」

けれど、今はマイケル・デバージの気持ちが、ロイはよくわかる気がしたのである。もしかしたら彼は、ロイが時折ずきずきと指に痛みを覚える以上に――それ以上の頻度と痛みの大きさで、嫉妬に悩まされたのかもしれないという、そのことが……。

>>続く。