「死刑執行人サンソン」を読み返していて、ふとあることを思いだしました。。。

「ダンサー・イン・ザ・ダーク」という有名な映画あって、終わり方から見た場合、「死刑制度に反対することを訴えた映画」のような気がするわけです。でも、主人公のセルマ役だったビョークのインタビューをわたしがその昔読んだところによれば、監督のラース・フォン・トリアーはそうしたことを社会に強く訴えたくてあの映画を撮ったわけではないと思う、といった意味のことを言ってたと思うんですよね(^^;)

もちろんビョークは「受け狙い」といった言葉は使ってませんでしたが、「こういう映画を撮れば受ける」と言いますか、どちらかといえばそうしたセンセーショナルな部分を狙っていたのであって、本当に彼自身が死刑制度に反対であるとか、そのように真摯に考える信念があってああした映画を撮ったわけではない……というのでしょうか。大体意味としてこれに似たことを言ってたような記憶があります。

でも、ダンサー・イン・ザ・ダークは見た方が必ずしも死刑制度についてあらためて考え直す――といったことがなかったとしても、一本の映画として本当に芸術的で素晴らしいですし、あのショッキングなラストも含め、「大好きだ 」と答える方はとても多いんじゃないかなって思うんですよね。

」と答える方はとても多いんじゃないかなって思うんですよね。

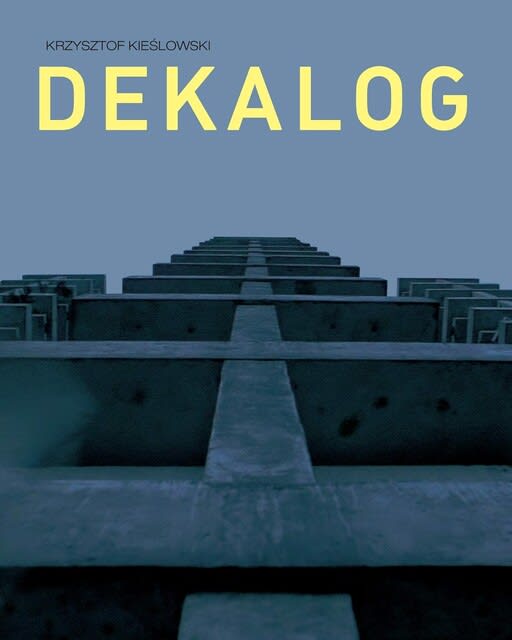

それで、映画を見たあとすぐにこのことを思いだしたわけではないものの……わたしその昔、デカローグっていう確か10まである映画というか、ドラマシリーズを途中まで見たことがありました

で、まあ「それがどーした☆ 」という話ではあるのですが、見たのが十代の終わりくらいか二十代のはじめくらいであったため――そのせいもあって、芸術的すぎて「意味わっかんね~

」という話ではあるのですが、見たのが十代の終わりくらいか二十代のはじめくらいであったため――そのせいもあって、芸術的すぎて「意味わっかんね~ 」みたいに感じる部分が大きく、6~7くらいまで見て挫折しちゃったわけです

」みたいに感じる部分が大きく、6~7くらいまで見て挫折しちゃったわけです

ただ、その第5話目だったでしょうか。確か死刑囚が絞首刑になるシーンがあって、わたし、こちらのほうが映像的によりショックを受ける部分が大きかった気がします。なんていうか、本当に今自分の目の前で囚人が殺されるかのような臨場感があり、それを止めようとしない画面の前のわたしも悪人なのではないか……というくらい、ただの映画、ドラマとは到底思えぬ、見たあとに胸が苦しくなって忘れられなくなるほど暴力的な訴える力がありました

「デッドマン・ウォーキング」なども映画として素晴らしいと思ったのですが、死刑制度のことを本気で考えさせる力があるドラマ、映画としてはデカローグに匹敵するものは今後とも撮られないのではないか――と感じるほどだったのです。。。

それで、日本には死刑制度がありますし、死刑に賛成する方というのも世論調査によれば賛成派の方のほうが多い……と前にニュースでやっているのを聞いたことがありました。わたし自身は死刑制度についてそんなに真面目に深く考えたことのない心の冷たい人間ですが、ただ、世界的に何故死刑制度が廃止になっていったのかというと、囚人に対する人道的配慮といったことの他に、「それが新たな殺人を生む」という矛盾があるからだ、ということだったんですよね。

つまり、それが薬殺でも絞首刑でもなんでも……わたし、「グリーン・マイル」については相当前に一度見て以来あんまり内容覚えてないんですけど(心の冷たい人間なので「感動した」、「泣いた」という人の気持ちがよくわからなかったのです。でも、今もう一度見たらわたしにも何かがわかるかも^^;)、それが電気椅子の場合であれば、ボタンが三つあって、処刑したのが三人のうち誰かわからないようになっている――って言いますよね。また、絞首刑でも薬殺でも、それを執行する人は殺人の罪を犯すということでもあるわけで、そうした人々が感じるストレスや罪悪感をなくすためにも、死刑制度はなくなる傾向が強くなっていった……ということだったと思います。

もちろん、囚人の方に対する人道的問題、冤罪であった場合どうするのか、更生の可能性を奪う、生きて生涯に渡って罪を償うべきでないのか……といった理由のほうが大きいのだろうとは思うのですが、死刑執行人の抱えることになるストレスや罪悪感をなくすため、という動機のほうも同じくらい大切なことだと思うんですよね。

確か、イギリスで1964年に死刑廃止法案が圧倒的多数で通過したのは、ルース・エリスという二十八歳の女性の絞首刑に端を発してのことだったと、本で読んだ記憶があります。もっとも彼女の場合、決して冤罪だったわけではなく、恋人だったレーサーのデイビッド・ブレイカリーを射殺し、法廷でも「はっきり殺意があって彼を殺した」と証言し、その結果絞首刑になったわけです。

けれど、デイビッド・ブレイカリーの派手な生活、他にも複数恋人がいたり、ルース・エリスに対して殴る蹴るの暴力があって体中に痣や生傷が絶えなかったこと、二度彼の子供を妊娠するものの、一度目は自分の判断で中絶、二度目はデイビッドの暴力によって流産……など、情状の酌量の余地があるにも関わらず、ルース・エリスさんに絞首刑が執行されたことから、たくさんの市民の心が動いた結果、そのように死刑廃止論が高まっていった――ということだったと思います。

とはいえ、ネットで「イギリス・死刑・世論」みたいなワードで検索してみると、「死刑の再導入を指示する」が、あくまで2008年のものですが、「複数人に対する謀殺」や「テロ行為による謀殺」、「子供に対する謀殺」、「警察官に対する謀殺」といった項目別においては、支持率が半数を越えていたり……このあたりの意識というのはその前後の数年で起きた大きな事件などにも左右されるかも知れないにせよ、その気持ちもわかる気がするんですよね(唯一、「あらゆる謀殺」に関してのみ、「死刑の再導入に反対である」の支持率が高くなっています)。

日本でもそうした、何か世論で死刑廃止論について盛り上がる……という言い方はおかしいけれど、何かそうしたきっかけとなることがあれば――というより、そうしたことでもない限り「死刑制度は犯罪抑止に必要なものだ」という根底にある意識は変わらないんじゃないかな……と、個人的にはそんなふうに思います。というか、死刑が執行されるたび、無差別にランダムで成人以上の一般市民が数名、必ずその一連の様子を見学するよう義務づけられる、ということでもない限り「自分のこととして考える」ことには絶対的にならないと思うんですよね(そしてそんなことはまずもって起きえないことなので)。

う゛~ん。すごく難しい問題とは思うんですけど、もしこのことをもっと深く掘り下げて考える際には、デカローグの第5話をもう一度見たいような気がしています。「ダンサー・イン・ザ・ダーク」は大好きな作品だけれど、デカローグのほうは見たあと確実に落ち込むといったような意味で、見るのにより勇気のいる作品と思うので(^^;)

それではまた~!!

惑星シェイクスピア-第三部【21】-

ロットバルト・メレアガンス連合軍の宣戦布告があった一週間後……とうとう事態がある方向へ動いた。守備隊の兵士らは結局、アーバン・アルフヴィヨラ守備隊長の「罠だから、今後とも決して動くな」との命に、背くことにしたのである。というのも、彼らは長くこの第一の壁の守備隊として働いてきたのであったし、それゆえにアルフヴィヨラ隊長の性格といったものについてもよくわかっていた。無論、彼らがこっそり矢の束を持ち帰れば、軍規に違反したとして牢獄送りとはなろう。だが、バロン城塞は約一万二千名ほどが暮らしている城砦であり、パン屋は代々パン屋であり、皮なめし職人の息子はやはり皮なめし職人の家業を継ぎ、牢屋の番兵はその一族の中に看守や法律関係の人間が多かったりするものなのである。

特に、この時アルフヴィヨラ隊長の言いつけに背こうとした十名ほどの兵士の中に、牢獄の看守長を親戚に持つ者がいたことには大きな意味があった。こうした場合、彼らは捕まりはしても、牢屋の中にいる以外では、食べ物や飲み物に困ることもなく、さほど不自由するでもなく――頑固頭の守備隊長の怒りが冷めるのを待つことが出来るというものだった。

そうした保証が約束されているせいもあって、彼らはこの時、少々大胆な行動に出ていたわけである。第一の壁の城塔は、六階層によって出来ており、バリン州の軍旗の翻る頂上部分の真下は、遠くから敵兵がやって来ないか見るための物見やぐらとなっており、他に武器類などのしまいこまれた倉庫もある。その次の五階部分も武器庫となっており、次の居住空間にアーバン・アルフヴィヨラ守備隊長は住んでいた。無論、彼はすでに結婚しており、孫までいる身であったから、そちらへ戻ったり、あるいは食事や着替えの品などを妻や娘が持ってくるということもよくあった。とはいえ、職務に非常に真面目なアルフヴィヨラは、ほとんどそこに住んでいたに等しく、それゆえに守備隊の兵士らは彼に対して父に対するような敬意と親しみを持っていたと言ってよい。さらに次の三階部分は一般に大広間とか大ホールと呼ばれ、ここに兵士らは毎日集まり、そのあとそれぞれの業務へと散っていくのであったが――そうした交替任務の引き継ぎが終わってしまうと、仕事の終わった者たちはここで暫くたむろし、仲間とあれこれ世間話をして過ごすことがよくあった。

ゆえに、アルフヴィヨラは自分の抱える守備隊の間で「今何が問題となっているか」といったことについては、敏感に気づくことが多かった。だが、この時ばかりは流石に、二階の食堂部分にて、一部の兵士たちがそのような自分の命令に反する企てを相談しているとまでは……まったく気づかずにいたわけである。

ちなみに、一階部分は井戸及び貯蔵室となっていて、そこから水を汲み上げるようになっているのだが、「突撃口からこっそり矢を取りにいこう」と相談しあっていた面々は、当然三階へ通じる階段部分に見張りを立てていた。また、実に統率の取れた守備隊でもあったから、彼らは隊の中で意見が二分していることもよく知っていた。二階の食堂や三階の大広間で顔を合わせた時も、さらには(これが一番多かったが)町の飲み屋で一緒になった時も、する話といえばレーゾンデートル団か、例の堀の前に並ぶ矢についてどうすべきかの話し合いばかりだったのである。

そしてこの守備兵らは、彼らの愛すべきアルフヴィヨラ隊長がベッドにて大いびきをかいている隙に(ロットバルト・メレアガンスの外苑州軍がいつ攻め込んでくるかもわからぬため、彼はもう何日も家へ帰っていない)、こっそり隊長の衣服の懐から鍵のひとつを盗み、錠前屋に同じものを作らせると、その翌日には自分たちの立てた計画を決行することにしたのである。

ところで突撃口というのは、籠城時などにこっそり密偵を放ったり、あるいは奇襲のための兵を出撃させたり、和平の使者を出したりする時に使う、見た目としてはわかりにくい、秘密の扉や通路となっている場所のことであった。そこにそのような場所があるということ自体、見回りをする守備隊の兵士以外知らないのであるが、その、彼らの仲間以外決して知りえぬはずの場所に――その日、彼らとほぼ同数の者たちが突撃口近くでたむろしていたのである。

「よう、遅かったじゃねえかよ」

そう言ったのはホットスパーだった。それに対し、守備隊の軍規違反の長とも言えるネッド・ポインズは「うっ」となった。何故といって、おそらくは守備隊の中に隊長の意向に反する者たちがいると察知した者がおり、それで軍規違反を犯させまいと先回りして待ち伏せたのだろうと思われたからである。

「そうだぞ。こっちゃあもう例の美人の姉ちゃんの宣戦布告があってからこっち、毎日待ちすぎて、すっかりくたびれてしまったわい」

欠伸しながらそう言ったのはフォルスタッフであった。ホットスパーとフォルスタッフを長とするレーゾンデートル団は、ずっとこの瞬間を待っていた。守備隊の中に必ず、例のあの見事な矢を取りに行こうとする者が現われるはずだと……。

「な、なんだ、おまえらッ!!もしこんなところで騒ぎを起こそうというつもりなら……」

牢獄で看守長をしている親戚を持つ、スネア・ラングウェイという者が言った。帯剣した剣の柄に手をかけようとするが、レーゾンデートル団の十人全員がほぼ同時に「しっー!」と、まるで蛇が威嚇する時のような声を立てる。

「俺たちに騒がれて困るのはオマエらのほうなんじゃねえの?ほら、巨漢のオデブさんよ、このマヌケどもにひとつ、こっちの計画ってやつを手短かに教えてやんな」

「その前に巨漢じゃないデブやフサフサ頭の禿げがいるのかどうか、教えてもらいたいもんだがね」とフォルスタッフは言ったが、今はとにかく時間がない。「ウォッホン、我々はずっと君たち守備隊のうちの誰かがこの突撃口から……」

「俺の知りあいに、チビのデブがいるぞ。だから、巨漢じゃないデブは存在する」フォルスタッフの話の腰を折り、ファング・ロングという名の守備兵のひとりが言った。「あ、すみません。お話のほう、どうぞ続けてください」

「ウォッホン、ウォッホン!!とにかく、我々は君たちの味方だということだ。ただ、この突撃口から一緒に外へ出たいというそれだけなのだからな」

「一体、何が目的だ?」と、ポインズが油断なく、隙を見せないようにして聞く。「確かに今は厳戒態勢が敷かれていて、隣のクロリエンス州側へであればともかく、外苑州側へは簡単には出てゆけない。それで、お宅らはここから外へ出て何がしたいんだ?」

返答いかんによってはここで斬り捨てるぞ、という威厳を持たせてポインズはそう聞いた。今のところ彼らはまだ、例の計画から引き返せる立ち位置にいる。もしかしたら彼らは、ロットバルト州かメレアガンス州側の密偵であるという可能性だってあるだろう。

「我々はハムレット軍側に投降したいのさ」

「なんだって!?」

ホットスパーの言葉に、ポインズを長とする守備隊側の兵士たちは驚いた。ひとりだけランタンを手にしている者はいたが、それでもなお暗い中、互いを探りあうように顔を見合わせる。

「と、投降してどうしようってんだ……」

「決まってるだろ。この戦争が平和裏に終結するよう、一番いい方法を模索したいと思ってるんだ。いいか、オマエら!耳の穴かっぽじってよく聞きやがれ!!」

誰も耳の穴をかっぽじってはいなかったが、ホットスパーはそのまま続けた。

「ハムレットさまは本当に王の器たる、素晴らしいお方なのだ。それはメレアガンス州の領主であるメドゥック伯爵も、ロットバルト州のロドリゴ伯爵もそう認めておられることからもよくわかることではないか。ここで変に意地を張って今まで共に戦ってきた仲間と刃を交えたところで一体なんになる!?それよりも、この神の護りのあるハムレットさまの軍にお味方して、神に背くクローディアス軍にこそ弓引くべきなのだ。おまえたち守備隊の連中もよく考えておいたほうがいいぞ。もし町の中に戦わずしてハムレットさまの軍に投降したいという者がいたら、ただ黙って城門を通してやるべきだ。また、そうする自由が我々ひとりひとりにあるはずだ。そうだろう!?」

「…………………っ!!」

自分たちが心の中でずっとモヤモヤしていた正体を言い当てられたような気がして――この十名ほどの守備隊の面々は黙り込んだ。いや、ホットスパーに一喝され、怯んでさえいたと言ってよい。

「まあ、とにもかくにもだ」と、フォルスタッフが仕切り直すように言う。「まずはその先兵としてわしらのことを通してくれんかね。なんだったら、あんたたちの中にもハムレットさまの軍に投降したい者がいるってんなら一緒に来ればいい」

「お、おまえたちが一体なんのことを言っているのか……」

スネアがなおそう言おうとするのを、ポインズが止めた。鍵を出せ、というようにただ無言で合図する。

「けど、ポインズよお。ほんとにそれでいいのかよ」

口では不満気な言葉を口にしながらも、スネアは腰の革帯に短剣とともに差したポーチから鍵を取り出した。守備隊長の衣服の懐には、すでに本物の鍵のほうを戻してある。ゆえに、もし計画について何もバレずに引き返すとしたら今しかなかった。

「あいつらの言ってることは正しい」と、ネッド・ポインズは厳粛に頷いて言った。「もしかしたら俺たちの間でも一度『この中にハムレットさまの軍に投降したい者はいるか!?』と、決を採ってみるべきなのかもしれん。それで、もしその数のほうが多かったとしたら、その旨、ただ静かにアルフヴィヨラ隊長に申し上げてみるべきなのかもしれない」

――とはいえ、まさかこの夜、彼らにしても矢を取りに出たというだけなのに、そこのところを何者ともわからぬ者たちに攫われることになろうとは流石に考えていなかったことだろう。第一の壁から堀の前、矢が一列に並ぶところまでは、ゆうに三十メートルはあったが、そこまでであれば、いくつも松明を要所要所の壁に立てている第一の壁の歩哨からも見えていたはずである。だが、そこから先の真っ暗闇となるナーヴィ=ムルンガ平原のはじまるあたりから向こうは、完全な夜の暗闇に包まれていた。そして、そこによもや夜毎、マントレットを立てた向こう側に兵が潜んでいて、矢を取りにきた者たちを待ち構えていようとは……誰も考えてもみなかったに違いない(ちなみにマントレットとは、可動楯とも呼ばれ、足の両側に車がついており、この広く大きな盾を横一列に並べ、攻城軍側はこれに隠れて前進する時に使うのであるが、他にも便利な使い道は色々ある)。

「おいっ!突撃口から人が出てきたぞっ!!」

四日、五日と日が過ぎるうち、だんだんにハムレット軍側の兵士にも気の緩みが出て来つつあったが――この作戦は結局失敗に終わるのではないかとの焦燥もあったに違いない――とうとうこの日、彼らの作戦がうまくいくかどうかの分かれ目に当たる時がやって来たわけである。

木製の板を並べ、鉄板と鋲によって止められたマントレを横一列に隙間なく並べたその陰から、そこに潜む五十名ばかりの兵が「やっ!!」とばかり出てくると、電光石火の素早さで、ホットスパーとフォルスタッフ、それにポインズの守備隊に襲いかかっていった。その時の見張りの当番は、ロットバルト騎士団の精鋭たちであったから、その剣を抜かぬ、鞘のみによるみねうちや、手刀による攻撃はまさしく暗殺部隊のそれと同じく、並の守備兵には到底敵わぬものであったろう。とはいえ、それはそもそも彼らに戦う意志がなかったというより、強い迷いがあったればこそ、見事に成功した誘拐劇だったに違いない。

無論、この日の夜、バロン城塞の第一の壁で見張りに立っていた守備兵らは、「暗闇の中で何かがあった」らしきことくらいは、間違いなくそれと察知していた。だが、自分の部屋で眠りに就いているアルフヴィヨラ隊長に、すぐにそれを報告しにはいかなかったのである。

また、そのことには理由があった。何故といって彼らもまた、ネッド・ポインズやスネア・ラングウェイやファング・ロングといった仲間の兵士らが「あの見事な矢を取りにいかずしてなんとする」といったような相談をしていることを知っていたし、かといってもしハムレット王子軍が夜襲をかけに来たのだとしても――そのような気配がはっきりない以上、「今後何がどうなるか」については夜明けを待つのが賢明であると判断していたのである。

ここ、バロン城塞は東王朝と戦ってきた長い歴史を持つことから、籠城軍である彼らにはすでにわかっていることがいくつもあった。すなわち、基本的に攻城軍側よりも自分たち籠城軍側が有利であり、向こうでもそのことがわかっているがゆえに、あの手この手の策略を用いてくるわけである。だが、仮に壁の外でいかに「この臆病者めらが、外へ出て戦えい!!」、「負けるとわかっておるからこそ外へ出て来ぬのだろう、この腰抜け兵どもが!!」と嘲弄され、その場にいた何万もの兵にどっと笑われようとも――この場合、まったく微動だにしないということがもっとも肝要なのである。

また、他にそれまでにない「?」と感じるようなおかしな気配があったとしても、とにかくただ黙って微動だにせずにいることがもっとも大切だと、彼ら守備兵は教えこまれていた。一番危険なのは「ややっ!!外で起きているあれは一体なんだろう!?」と、それが僅かばかりの兵であっても、出撃の姿勢を見せることがもっとも危険なのである。

つまり、この場合僅かばかりの兵を偵察に出して敵軍に捕まって捕虜にされた場合、戦う前から相手に取引材料を与えることになるわけであり……アルフヴィヨラ守備隊長が今まで何度となくしてきたこうした軍事作戦についての講釈を、ポインズたちも耳にタコが出来るほど聞かされ、重々承知していたはずなのだ。

だが、彼らは今回それをあえて破った。そして、その結果がいかようなものになるのかは、今この時点では、闇の中に仄白く浮かび上がる第一の壁の上に立つ夜の警護兵らには、暗闇にいくら目を凝らしても何も見えぬように、まったく見通すということが出来なかったのである。

* * * * * * *

「イテっ!!いちちち……」

目が覚めた時、ホットスパーは何が何やらさっぱりわからなかった。あたりの部屋の様子や家具類は、どこかで見たことがあるような懐かしさを感じさせるものだったが、それがどこで見たものだったのか、まるで思いだせない。

(ああ、そうだ。以前こんなことがあったぞ)と、ホットスパーは思い出した。(何故かはわからんが、枕に頭をつけて寝たはずなのに、起きたら俺は不思議の国にいたんだ。実際には、その前日しこたま飲んだせいでベッドから落ちた挙句、枕とはまったく逆の位置から逆様に自分の見慣れた部屋を見たせいで……すべてが鏡のように真逆に見えていたというわけだ)

「兄さん、目が覚めたかい?」

だが、自分が久しく会っていない弟の声が頭上から降ってきた時――ホットスパーはガバリとベッドに身を起こしていた。途端、二日酔いの時よりも酷い頭痛にガツンと側頭部をやられ、彼はしかめっ面を浮かべる。

「あ、あれ?やっぱり俺、夢見てんのかな……」

「夢なんかじゃないよ」と、ラトレル・カログリナントは微笑した。「兄さんがうちを出てから一体何年になるかな。もう軽く六年にはなるかい?この機会に仲直り出来ればいいと思うんだけど……」

実をいうと、ホットスパーの本名はガラハッド・カログリナントという。彼は父親と今から約六年前、ここ、グレイストーン城塞のことで喧嘩したのであった。『こんな灰色ののっぺりした城塞、なんとも味気ないよ。せめて煉瓦造りにすれば、安上がりだし、見た目にも人の心に温かくなっていいんじゃないかな』というもっともな提案を息子がすると、石頭の灰色の心を持つ頑固な親父は『かーっ、ぺっ!!何をくだらんことを言うておるか。ここは軍事要塞で、東王朝の奴めらと戦争になった際にはここをロットバルト軍は最後の砦として出ていくんじゃぞい。煉瓦造りだと?そんな無意味なことはわしの目玉が黒いうちは絶対にさせん!!』……何故こんなことに端を発し、最終的にホットスパーが家を出ていくことになったかといえば、おそらくそれまでに積もり積もった父に対する不満といったことに火が点いたからに他ならなかっただろう。

その証拠に、ホットスパーはそもそも自分は何が原因で家を出たのか、その理由をはっきり覚えていなかった。とにかく、生まれてからこっち、父親の横暴で、時に非道なところさえあった自分や弟に対する押さえつけ、あれをやっても反対され、これをやっても「おまえは駄目な奴だ」と言われといったことに対する――不満が最終的に大爆発したわけだった。

「グレイストーン城塞についてはさ、父さんがいつか死んで兄さんの代になったら……今の裸の灰色の壁に、煉瓦でもなんでもくっつけて兄さんが補強すればそれでいいんだよ。とにかく、僕はそう思うな」

「煉瓦だって?ラトレル、おまえ一体何を言って……いちちちち。そうだ、思いだしたぞっ!!俺はつい昨晩、バロン城塞から外へ出て……そしたら、黒ずくめの騎士みたいな連中が襲ってきたんだ。彼らは一体……」

ここでラトレルは、昨晩起きたことを順に説明していった。例の一週間ほど前にあった宣戦布告以降、夜の闇に乗じて誰かしらが矢を取りにくるのではないかと考え、毎日交代でこちらの兵が見張っていたのだということを。そしてその目的は、ハムレット軍の味方をひとりでも増やし、そうすることで無血開城を実現できはしまいかということを……。

「無血開城だって!?」と、ホットスパーは驚愕した。一応、彼にしてもそう出来るのが最善と考えてはいたが、流石にそれは無理だろうと思っていたのである。だが、こちらには自分などの想像を遥かに越えた策士がいるのだと、そう直感した。「そ、そうか……そうだったのか。では、俺がおまえの兄貴でカログリナント卿の息子だったから特別に命を助けられたとか、そうした話ではないのだな。じゃあ、他のあのデブ……もとい、フォルスタッフや俺の仲間も、守備兵たちもみんな無事なんだな?」

「うん、当然全員無事さ」と、久しぶりに大好きな兄に会えたことで、ラトレルは嬉しそうに頷いた。「あまり抵抗する兵たちがいなかったのも幸いだったって話だよ。唯一、今兄さんの言ったフォルスタッフっていう人だけ、重すぎて、荷を引く馬車が可哀想だった……みたいなことだった気がするけどね」

「まったく、あいつらしいや」

ホットスパーは苦笑し、そのあと真顔になった。少しずつ頭痛が鎮まってくると、ふとここがどこなのかと、現実的なことが気になった。最初、自分が見知った場所にいるように感じたのも、結局は自分の勘違いで、寝ているベッドも木製なら、壁のぐるりも丸太を組み合わせたものであり――何故この場所を懐かしいと感じたのか、彼自身説明がつかなかった。それに、他に極めて現実的なこと……自分の頑固親父の顔が思い浮かぶなり、気が重くなってくる。

「それで……親父は元気なのか?」

ちなみに、ガウェイン・カログリナント卿は御年五十八歳である。

「まあ、今のところ元気だね。だけど、口に出さないだけで本当は腰が痛いとか、色々あるんじゃないかな。同じようにさ、兄さんの顔を見たら絶対本当は嬉しいはずだよ。単に顔ではね、面白くなさそうなムッツリした表情だったとしても……だから、最初はちょっとギクシャクしたり、なんか兄さんが腹が立つようなことを口にするかもしれないけど……そういう人なんだと思って我慢するしかないよ」

「そうかな。俺が考えてるのはそんな甘っちょろいことじゃないぞ。あの親父はきっと『勘当したはずの人間が、何故こんなところにおるのだっ!?』なんて、喧嘩を吹っかけてくるはずだぜ。とにかく、俺の知ってる六年前のガウェイン・カログリナントであれば絶対そうだ」

ロットバルト州側の領地に、木造城砦が着々と出来つつあるらしいとは、ホットスパーも知っていた。だが、彼が本当にここがそれなのだと実感したのは、外側からこの木造城砦を眺めた時であったろう。この時はとりあえずラトレルに食堂まで案内してもらい、空腹を満たそうと考えたのだが――そこにはすでに大食漢のフォルスタッフやバードルフなど、レーゾンデートル団の面々や、バロン城塞第一の壁を守る守備兵などが顔を揃えていた。

「いやあ、わしたちのような捕虜にでさえも、こんなに結構なお食事をさせてくださるとは……まったくハムレットさまは太っ腹なお方だな。むぐもぐ」

「このどアホウめが!!」と、骨付きラム肉を頬張っているフォルスタッフの隣に腰かけ、ホットスパーは愉快そうに笑った。「ハムレットさまがおまえのような太鼓腹のはずなかろう。聞けば、ハムレットさまは大層な美少年だという話だしな」

自分が切り株にも似た木製の椅子を引いて座るなり、賑やかだった食堂が途端にシーンとなるのを見、ホットスパーは驚いた。食堂のほうは、これもまた木製の長方形のテーブルがいくつも並び、建物のほうがまだ出来たばかりなせいだろう。樹木を切ったばかりの時特有の、快い芳香で満ちている。その中で、ポインズもスネアもファングも、他の守備兵らもパンを取ったりスープを啜ったり肉を食らったりしていたのだが――ポインズはホットスパーの姿に気づくなり、彼のほうまでやって来、その足元に跪いていたのである。

「昨晩は、まったく失礼致しました!!もしガウェイン・カログリナント卿の御子息であると最初からわかっておりましたらば、我々もあのように失礼な態度を取ることは決して……」

「ああ、そんなかしこまったことはよしてくれ」

ホットスパーは、ポインズ以下、第一の壁の守備兵たちが全員平伏する姿を見て、慌てて言った。そんなことはハムレット王子の前でこそすべきことだ。

「てっきり我々は、ガラハッドさま、あなたさまはあのまま、ポールさまやハルウェルさまたちと一緒にお暮らしになっておられるものとばかり……」

「馬鹿をいえ!!」と言ってしまってから、ホットスパーは咳払いした。どうもここのところ、平民たちと長く暮らしすぎたせいであろうか。喧嘩っ早く雑な物言いがすっかり板についてしまったようだ。「いや、馬鹿じゃない、馬鹿じゃないぞ。俺はポールのこともハルウェルのことも大好きなんだからな。だが、彼らには彼らの事情があるので仕方ないとしても……サミュエル・ボウルズ卿は、俺が親父と喧嘩して家から追い出された時、あの石頭が熱して鍛冶屋のかなてこみたいになってる間は無理だが、ほとぼりが冷めた頃にでも戻られると良いだろうと言って、州都バランのお屋敷のほうへ招いてくださったのだ。俺は小さな頃から、ボウルズ卿のような人が自分の親父だったらどんなに良かったかとは思ってきたが、その日からそこが俺の居場所になった。いや、違うな……ボウルズ卿や心優しい奥方や、息子のポールやハウェル、それにケイトが家族として俺の居場所を作ってくれたんだ。俺にとってボウルズ家の人々は恩人であり、家族も同然なんだ。それを、あのクローディアスの奴めが……」

この時、ポインズもスネアもファングも、テーブルの下でホットスパーこと、ガラハッドの手が怒りと悲嘆によって震えているのを見た。そして、確信する。(この方が今感じておられる怒りと悲しみこそ、本当は自分たちこそが感じるべきことなのに……)と。ボウルズ伯爵の死については、今も彼らの中に強い痛みと深い悲しみを残してはいる。かといって同じ内苑州同士で戦うということまでは――彼らの脳裏には思い浮かびもしないことだったのである。

「俺はポールとハウェルとケイトが内苑州の他の親戚を頼っていくのを見守り、自分はバリン州のほうへ戻ってきた。ボウルズ卿とその一家から伯爵の地位を奪い、次に赴任してきたヴァイス・ヴァランクス男爵という元平民がどんな奴かと思ってな……どうやら男爵本人はともかくとして、義理の父のオーデンという人物が先頭に立って税を厳しく取り立て、逆らう民衆のことは次々逮捕し拷問刑にかけていると聞く。だが、州民たちにしてみれば、それが男爵自身かその義理の父の指揮して行ったことかの間に一体どんな差があるというんだ?ゆえに、ボウルズ卿のことがそもそもあることもあり、民衆たちの受けは当然よくない。俺は、せめてもボウルズ伯の仇を討ちたかった。だが、色々なことを探っていくうち、このヴァランクス男爵やその家族をなんらかの形で不幸にさせるといったことをするのは筋違いであるらしいとわかってきた。ここにいるフォルスタッフやバードルフ、他のレーゾンデートル団のみんなとは同じ目的で知りあったんだ。みんな、何かの形でボウルズ卿の世話になったり、あるいはずっと心に忠誠心を秘めており、どうにか伯爵の仇を討ちたいと願ってきた連中ばかりだ。それゆえに結束も固い……もう、ここまで言えば大体わかるだろう?俺たちはおまえたちの味方なんだ。それゆえにこそ、出来るだけ犠牲少なくハムレット軍に投降すべきだと考えている」

「まったく、我ら一同、お恥ずかしい限りです……」

ポインズは、自分たちの浅慮を心の底から嘆いた。だが、ハムレット王子の軍の策略が成功するという意味では、彼らの行動は正しかったとも言えただろう。そしてこれからはただ、その正しい道を真っ直ぐに進んでゆくべきなのだと、この第一の壁の守備兵らもまた瞬時にして心をひとつにしていたのである。

ここへ、他でもないハムレット王子その人が、タイスやカドール、ランスロットといった側近を従え、食堂に入ってきた。彼は高貴なる人物として自室で食事するというのではなく、いつでも兵士のいるところでそうしていたのだ。

何故なのだろう。一応弟のラトレルから「ハムレット王子は目も眩むような美少年だ」とは手紙で読んで知っていた。だが、すぐにその高貴なる威厳とも呼ぶべき雰囲気から――ホットスパーはこの方こそ今後生涯に渡って仕えるべきお方で間違いないと瞬時にして悟っていたのである。

「ああ、べつに気にしないでくれ。いつものことだから……」

自分が食堂へ足を踏み入れた途端、いつも同じような空気感になることから、ハムレットはそう言って、みなにそのまま食事するようにと身振りで示した。だが、この少し早めの昼食の席ではホットスパーやポインズらの熱視線に気づき、彼らの座るテーブルのそばへ座を占めることにしたわけである。

「あなたが、ガウェイン卿のご子息のガラハッド・カログリナント卿ですね?」

「そ、そうです……」

ハムレットから澄んだ瞳で見つめられると、ホットスパーは首まで赤くなっていた。流石にこの時ばかりはフォルスタッフも即座に食事をやめ、彼に続き王子の前で跪こうとする。心の中では(やれやれ。女の可愛子ちゃんでも前にした時のように、ホットスパーの奴ときたら真っ赤だぞ)と思い、あとでからかってやろうなどと人の悪いことを考えていたが。

「弟さんのラトレルから話は聞いています」と、ハムレットは続けた。女中のドル・ティシートがやって来て、食事の品をあれこれ置いていったため――ホットスパーの元にも何か、といったように、ハムレットが身ぶりで示す。「バロン城塞を無血開城するためには、あなたのような方々の力が必須だと感じていました。元を辿れば、我々は仲間だ……これからは志しを同じくする者同士として、一致団結して協力しあうことにしましょう」

「も、もちろんですっ!!ハムレット王子にこのような形でお会いすることが出来、光栄すぎて、言葉もありませんっ」

ホットスパーは本当に、しゃべってはいるが言葉がなかった。その様子を見て(熱い男なのだな)と、ハムレットのみならず、タイスもカドールも、ランスロットも好感を持った。おそらくボウルズ卿に対して忠誠心が厚いのと同じく、一度主君と心に思い定めた者に彼らは今後とも忠誠を尽くしてくれることだろう。

「で、ですが、お言葉ながら……」と、後ろのほうからポインズが跪いたまま続けた。「無血開城……確かに、そう出来ることが最善であると、今は我々にもはっきり目が覚めたようにそれとわかりますが、かといって果たして、一体何をどうすれば良いのか……我々、バロン城塞第一の壁の守備兵の数は約三百名ほどです。他に、第二の壁の守備兵は二百五十名ほど、第三の壁の守備兵は百五十名ほどでしょうか。他に、州都バランのカラドス騎士団の駐屯地に今は騎士団の半数、五十名ほどが滞在しています。確かに、その全員が潜在的にですらクローディアス王に敵意や憎しみに近い感情を抱いているとはいえ……我々は他でもないボウルズ卿の、忠義の教えにこそ縛られているのです。と言いますのも、クローディアス王があのように残虐な趣味をお持ちだとわかってからも……『それでも我々はペンドラゴン王家に忠誠を尽くさねばならない』と、そう申しておられましたから。それに、ボウルズ卿が生きておられた頃は望みがなくもありませんでした。つまり、ボウルズ卿がそうおっしゃっていたように、レアティーズ王子には父王譲りのご趣味などはまるでなく、実に聡明な方だと聞き、レアティーズ王子の治世になれば、あるいはと……」

「そうだな。オレも、クローディアス王の子息であるレアティーズ王子は賢い方だと聞いている」

ポインズの言葉に、彼の仲間の守備兵らは苦虫を噛み潰したような顔をしている。今この時、何故レアティーズ王子の話など持ち出すのだ、と。

「もしオレに……というよりも、オレや他のヴィンゲン寺院の長老たちに星神・星母の『王になれ』との神託がなければ、オレも今このように長く旅をし、内苑州を相手取って戦争しようなどという考え自体思い浮かばなかったことだろう。結局のところ、オレ自身は異父弟に当たるレアティーズ王子と面識がないものでな。今この瞬間にもクローディアス王が引退し、王位をレアティーズ王子に譲れば、戦争によって無駄な血を流さずとも済むのかとも考えた。だが、もしこのままクローディアス王の治世が五年も六年も続くのだとすれば……」

「我が州は内苑州に重税を絞り取られ、滅びるのみ!!」

そう強い語調で言ったのは、ガウェイン・カログリナント卿であった。彼もまた、昼食を取るために食堂の戸口までやって来ていたのだ。

「それは、我がメレアガンス州にしても同じこと」

ガウェインの後ろでそう言ったのは、エレアガンス・メレアガンス子爵である。子爵は牛の模様の上着を金の牡牛のブローチで留めるという、今日もなかなか奇抜なファッションをしておられた。実は彼とガウェイン、それと何故かレンスブルックとはあの裁判の時以降妙に気があって、よく一緒に話すという仲になっていた。ゆえに、ふたりの後ろにはこの時レンスブルックもいたわけである。

「し、失礼致しました……お、俺も決して、深い考えで申し上げたことではなく、ただ、バロン城塞の他の仲間や住民のことを思い、そのように口にしたまでのことゆえ、何卒お許しくださいませ」

「いいのだ、気にすることはない」と、ハムレット自身はまるで自覚していないが、見る者をとろかすような微笑を浮かべて言った。「というより、そなたの指摘はまったくもってもっともなことでもあるからな。とにかく、今は他のみなもまだ食事の途中であろう。噛んでも食えない難しい軍事会議については後回しにして、まずは腹ごしらえだ。あとのことはまた別の大広間にてみなで集まり、心ゆくまで語り合うことにしよう」

――こうして、一同は一旦、おのおののテーブルにて食事を続けるということになった。みな、心が感動で熱くなっていた。ハムレット王子も、その側近の方々もみな……一目見るなり、聡明で信頼できる者たちばかりが揃っているように感じられた。それに、あのロットバルト騎士団の自分たちを攫った時の鮮やかな手並み――「無血開城か……!!」と、まるで何かの合言葉のように、その後もポインズたち第一の壁の守備兵らは互いに口にしあったものだった。彼らはこの時、自分たち十人の命と引き換えに他のバロン城塞の住民たちの命を救えるのなら、どんな犠牲をも厭わないというほどの想いを、サミュエル・ボウルズ卿への忠誠心とともに、熱くおのおのの胸に刻み込んでいたのである。

>>続く。