このブログは 中年おじさんの散策 の続編です。

この企画は 私が引率します sosamu@ya2.so-net.ne.jp

参加したい方はご連絡ください。090-3436-8532 ネットでカルチャー(散策・グルメ)

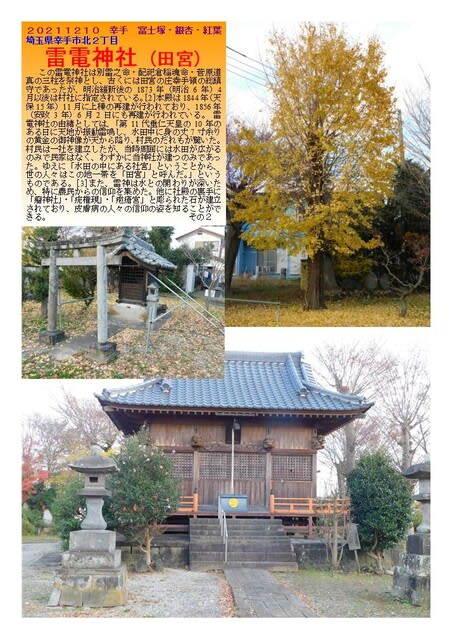

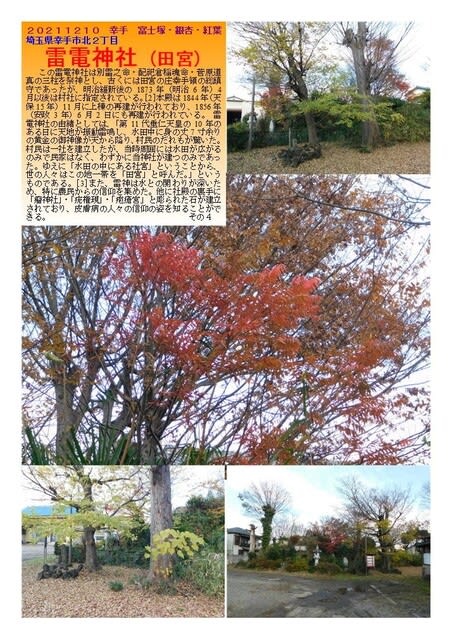

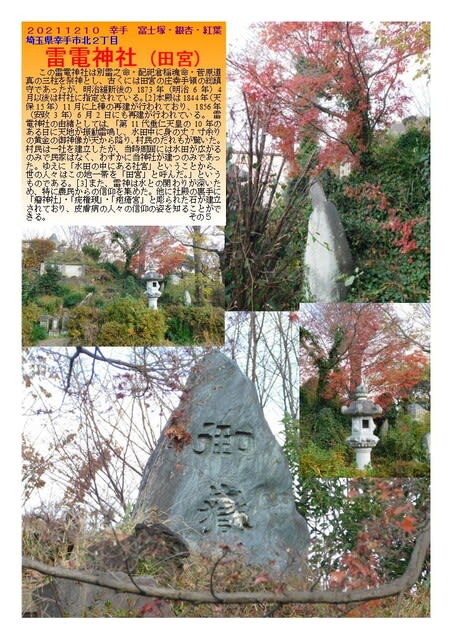

20211210 幸手 富士塚・銀杏・紅葉

埼玉県幸手市北2丁目

雷電神社 (田宮)

この雷電神社は別雷之命・配祀倉稲魂命・菅原道真の三柱を祭神とし、古くには田宮の庄幸手領の総鎮守であったが、明治維新後の1873年(明治6年)4月以後は村社に指定されている。[2]本殿は1844年(天保15年)11月に上棟の再建が行われており、1856年(安政3年)6月2日にも再建が行われている。 雷電神社の由緒としては、「第11代垂仁天皇の10年のある日に天地が振動雷鳴し、水田中に身の丈7寸余りの黄金の御神像が天から降り、村民のだれもが驚いた。村民は一社を建立したが、当時周囲には水田が広がるのみで民家はなく、わずかに当神社が建つのみであった。ゆえに「水田の中にある社宮」ということから、世の人々はこの地一帯を「田宮」と呼んだ。」というものである。[3]また、雷神は水との関わりが深いため、特に農民からの信仰を集めた。他に社殿の裏手に「瘤神社」・「疣権現」・「疱瘡宮」と彫られた石が建立されており、皮膚病の人々の信仰の姿を知ることができる。

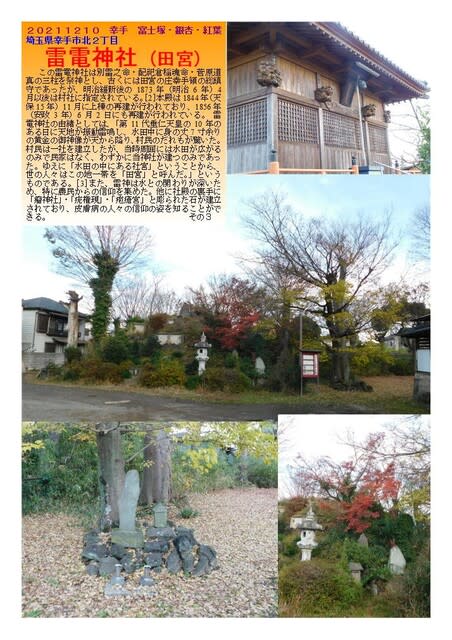

埼玉県幸手市北2丁目

雷電神社 (田宮)

この雷電神社は別雷之命・配祀倉稲魂命・菅原道真の三柱を祭神とし、古くには田宮の庄幸手領の総鎮守であったが、明治維新後の1873年(明治6年)4月以後は村社に指定されている。[2]本殿は1844年(天保15年)11月に上棟の再建が行われており、1856年(安政3年)6月2日にも再建が行われている。 雷電神社の由緒としては、「第11代垂仁天皇の10年のある日に天地が振動雷鳴し、水田中に身の丈7寸余りの黄金の御神像が天から降り、村民のだれもが驚いた。村民は一社を建立したが、当時周囲には水田が広がるのみで民家はなく、わずかに当神社が建つのみであった。ゆえに「水田の中にある社宮」ということから、世の人々はこの地一帯を「田宮」と呼んだ。」というものである。[3]また、雷神は水との関わりが深いため、特に農民からの信仰を集めた。他に社殿の裏手に「瘤神社」・「疣権現」・「疱瘡宮」と彫られた石が建立されており、皮膚病の人々の信仰の姿を知ることができる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます