前段→

なんか・・・やりすぎましたかね。。。

原作では、清少納言自身は参加せずに

端から「やれやれ」という丁で楽しく観賞している感じですからね…

粥杖には「燃やす薪」説と「かき混ぜる調理道具」説とある様ですが

実際はどっちが正しいのですかね?

まあ、時代によって違うとかもありそうですが。。。

あと、お尻を叩かれた際の効能にも、

「丈夫な子が産まれる」説と「男児が産まれる」説とある様ですが、

どちらが正しいのでしょう。。。?

←次段

前段→

この段では、

「舎人の顔のきぬにあらはれ、まことにくろきに、しろき物いきつかぬ所は」

というところを、舎人の白粉の事であると訳されている事が多いですが、

これが、いま一つ私の中ではしっくり来ませんでした。

ただでさえ狭い隙間からわずかにしか見えない様な顔なのに、

その化粧の乗りについてなんて、なぜ詳しく描写出来るのだろうと・・・

しかし、白馬の節会について調べた際に、

葦毛の馬の画像を見たとき、その毛並みの黒と白の混ざり方が

まるで本当に雪と泥とが混ざったときのあの色味であったのを見て

ああ、もしかして清少納言はこっちの事を言いたかったのではないかと思い

そちらを採用させて頂きました。

きっと、馬が跳ねるのと、雪の溶けた泥水が跳ねるのと

どっちも牛車の中等に引いてしまって見えないというのが

上手く掛かっていて面白いところなのかなと思います。たぶん。。。

←次段

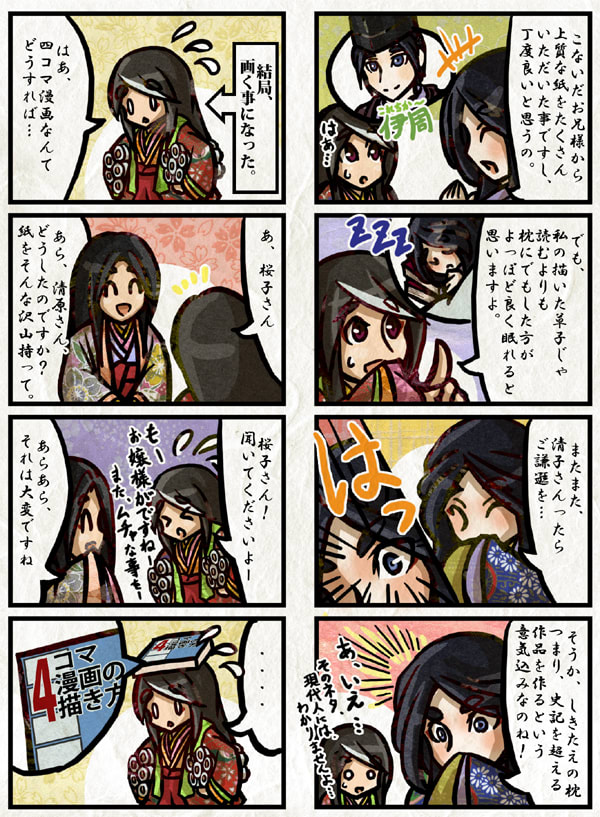

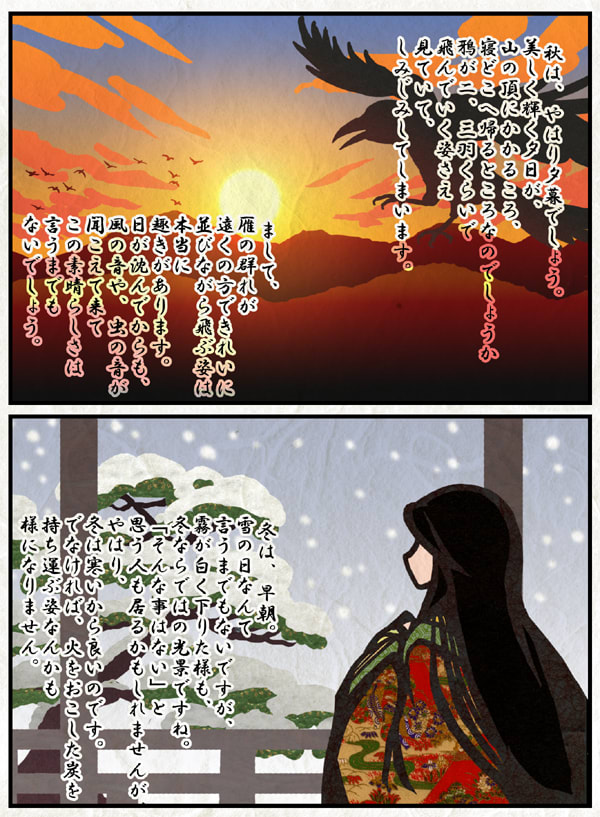

春はあけぼの から始まる、あの有名な枕草子第一段。

自然の情景を美しく描写するこの段は

千年経った今でも色焦る事はありませんね。

私も中学の頃の古文の授業で初めてふれた際に、

原文をそのまま読んでもすんなり情景が入ってきたのを思い出します。

ただ、ひとつだけ…、

最後の一文「白き灰がちになりてわろし。」だけはピンときませんでした。

その時は1000年前の人の感覚だから解らないのも仕方ないと

乱暴に納得していたような気がします。

それが解ったのは、つい数年前でした。

ふらっと立ち寄った本屋で枕草子の本を見つけ

なんとなくパラパラと立ち読みしたみたのですが…

何度か原文と現代語訳を読み返しているうちに

ふと気づいたのです。白い灰ばかりが「わろし」な意味を。

「そうか!この人、寒いのが好きなんだ。」

そう考えると、納得がいきました。

誰も炭を足さず白い灰ばかりとなった炭櫃は、

寒くない事の象徴であり、だから「わろし」なのかと。

なるほど、確かにこの段だけでも、

全ての季節が肌寒い時間帯をチョイスしておりますね。

古文は、直訳では意味が通じない事も、

「書いていない事を読む」事で理解できるようになるのだと、

改めて気付かされました。

それを意識して改めて枕草子を読んでみると

今までとまったく違った世界が見え始めました。

清少納言という1000年前に生きた人がそこには確かに居たのです。

昔の人も、私達の様に色んな事を思い、悩み、一喜一憂していた姿が

色を付けた様に、まざまざと見えてきて、なるほど、これは面白い!

枕草子を愛する人達が見ていた世界はコレだったのですね…

学生の頃は、古文なんて、将来 何の役にもたたなそうな事を

なぜ勉強しなければいけないのかと思っておりましたが…

それこそ、現代であっても

「書いていない事を読む」力は、様々な場面で必要とされますし、

和歌や俳句など日本文化の礎にその考えがある様に感じます。

その事に、あの頃、気付いていられれば…

と悔やまれる思いでいっぱいです。

そんな、当時の自分に送るつもりで、

書いていない事を読んでみた枕草子を四コマ漫画として意訳してみました。

多分に個人的主観な上、不勉強な点も多々あるとは思いますが、

お付き合い頂ければ幸いです。

編集(管理人用)

全国数万人のシズナファンの皆様本当に失礼いたしました。

シズナ様の特徴が、「美人」・「喋れない」・「妙に上から目線」くらいしか思いつかなかったもので…

ついこうなってしまい、大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。

←次のページ ↑『アバター戦記』一覧 前のページ→