おはようございます!

今日は、何の日??

昨日は、寒いくらいやったんちゃいますか?

前日と10度以上も気温が違うから・・・・・

体調管理しっかりして、風邪ひかんようにしてくださいね

さて、例の秘仏を見に火曜日に吉野へ行ったのですが・・・・

この、古さ加減がよろしおす

入り口で1000円を払うと・・・

靴入れも持って帰れるようなええやつ^^

護摩木も、ストラップが・・・・・

願い事を書いて・・・・

商売繁盛頼みます・・・・

そして、大権現様とのご対面~~

写真は、HPより http://www.kinpusen.or.jp/index.htm

http://www.kinpusen.or.jp/index.htm

やっぱし、本物は迫力がありましたわ

あれから3日たちますが、瞼に焼きついて離れません。

涙流して、見てたおばちゃんもいてはったわ・・・・

ほんと、ええもん見せてもらいました。

記帳してあるのを見たら、日本全国の県名が・・・・

あっちこっちから、来てはるんですね。

やっぱり人気あり

まだまだ12月初めまで、期間はあります。

これは見ておくべきです^^

いかがですか、この週末にでも??

では、

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20090924

たこむすめH.P http://www.takomusume.com/

http://www.takomusume.com/

連続投稿・・・・1651日目

おはようございます!

今日は、何の日??

秋分の日でございます。

なんか、ようさん続けて休みがありますね^^

背中もね、このお休みですこぶる良くなりましたがな

昨日は、夕方から雨のはずが、降らずに・・・・

ついさっきから豪快に雷さんに豪雨でございます

ポスティングしようと思ってるのに~~

まあ、大きなマンションを回りますか・・・・

さて、一昨日の吉野行き・・・・

娘を迎えに香芝へ行ったので、その近くにある公園へまず

二上山ふるさと公園 http://www.city.katsuragi.nara.jp/katsuragi/shisetu/46.html

http://www.city.katsuragi.nara.jp/katsuragi/shisetu/46.html

ここの奥に456段の階段が・・・・

足がすくみまんな

途中で、さすがに息切れたけど、なんとか休まずゴ~ル

結構きついよ^^

昨日は、久々に筋肉痛を味わった

ここからの景色、結構好きやのに曇っててあきまへんでした。

こんな鐘が・・・・

でも、どないして鳴らすん??

届きまへん

大津皇子さま http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E7%9A%87%E5%AD%90

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E7%9A%87%E5%AD%90

今日は、お休み・・・・

階段に挑戦してはいかがですか??

お仕事のみなさ~~ん・・・

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20090923

たこむすめH.P http://www.takomusume.com/

http://www.takomusume.com/

連続投稿・・・・1650日目

おはようございます!

今日は、何の日??

あらまっ、これだけ??

昨日載せ様として忘れましたが・・・・

平城戦と1300年祭のイベント情報~~

ライトアップがあっちこっちで

長岳寺では http://www.chogakuji.or.jp/sentoe/sentoe.html

http://www.chogakuji.or.jp/sentoe/sentoe.html

雅楽なんぞも・・・ええですね~~^^

藤原京では http://www.kashihara-cci.or.jp/moon.html

http://www.kashihara-cci.or.jp/moon.html

明日香村でも http://www.asukanko.or.jp/new/hikarinokairou.html

http://www.asukanko.or.jp/new/hikarinokairou.html

どこもいいな~~~

どこ行かれます???

わてはね、火曜日の定休日、配達の仕事も無理言うて休ませてもらって・・・

例の秘仏作戦に行こうかと^^

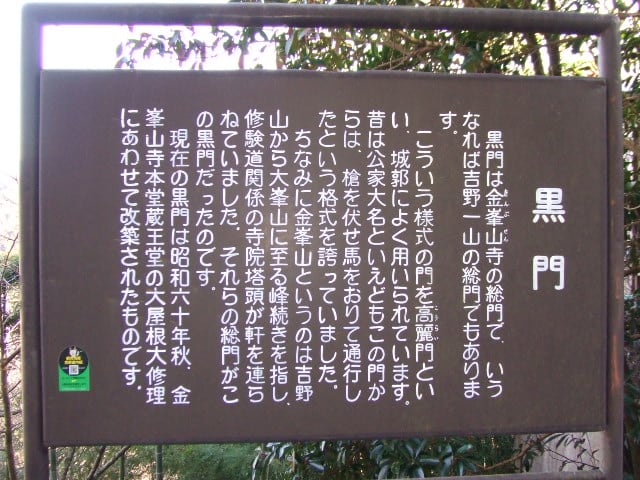

金峯山寺・・・・どんなところか?

前回訪れたときのやつをコピーして・・・・ペしました

吉野山

吉野山は、大峰連山北端約8kmにわたる尾根で桜の名所として有名。谷や尾根を埋める桜は3万本ともいわれ、4月上旬から下旬が見頃とされる。麓から下千本、中千本、上千本、奥千本と順に開花し、山を染めていく様子は見事。この桜は、役行者が金峯山寺を開くにあたり、桜の木に感得した蔵王権現を彫って本尊とし、御神木として保護され、相次ぐ寄進を受けたことを発端とする。桜の種類は約200種とされるが、多くがシロヤマザクラ。この地は宗教都市として修験者が集まり、また南北朝時代に南朝の都が置かれた場所でもある。下の千本は吉野山でも最も古くから有名な桜の群落。その展望台は、昭憲皇太后のお野立所。

桜は、すごいよ^^

一目千本・・・・3万本もあるんやから~

まずは。。。。

なるほど、なるほど・・・

しばらく登りますと・・・・

逆行で、めっちゃわかりにくいでんな

銅鳥居(重文)

銅鳥居と書いて「かねのとりい」と読む。聖地への入口、俗界と聖地の境界を象徴する建造物である。吉野から大峯山(山上ヶ岳)までの修行道には発心門、修行門、等覚門、妙覚門という、悟りへの4つの段階を象徴した門が設定されているが、そのうちの「発心門」にあたるのがこの鳥居である。鳥居の柱が蓮台の上に立っているのは、神仏習合の名残りである。東大寺大仏を鋳造した際の余りの銅で造ったという伝承があるが、現存するものは室町時代の再興である。

なんかね、東大寺の大仏はんを作ったときに、残った銅で作ったとか??

この鳥居は、日本3鳥居の一つらしいです。

日本三鳥居

吉野・銅の鳥居(かねのとりい)(重要文化財)

金峯山寺(きんぷせんじ)蔵王堂の参道に立つ。室町時代のものと伝えられる。高さ約8m。

額束は「発心門」

安芸の宮島・朱丹の大鳥居(木製)(重要文化財/世界遺産)

厳島神社・社殿前の海中に立つ。楠造り両部鳥居。現在の鳥居は平安時代から数えて8代目で明治8年(1875年)7月に完成したもの。

神額:沖側「厳島神社」、神社側「伊都岐島神社」(有栖川宮熾仁親王染筆)

大阪四天王寺・石の鳥居(重要文化財)

永仁2年(1294年)に造られた日本最古の石造りの大鳥居の一つとされている。

扁額の文字:「釈迦如来 転法輪処 当極楽土 東門中心」

四天王寺さんのもこないだ見たし・・・・

しかし、宮島は遠くて行けないな~~

またまた、しばらく登りますと^^

金峰山寺・・・きんぶせんじでっせ、きんみねやまでらちゃいまっせ

パンフレットより・・・

吉野山から山上ヶ岳(大峯山)に至る金峯山(きんぷせん)は万葉の昔より聖地として知られ、多くの修行者や貴族が足跡を印している。白鳳年間(7世紀末)修験道の開祖・役行者(えんのぎょうじゃ)がこの金峯山を道場として修行され、蔵王権現を感得し、そのお姿を桜の木で刻み、お堂を建ててお祀りした。これが蔵王堂であり、金峯山寺の草創である。

以来、金峯山は、修験道の根本道場として広く万人に尊崇され、多くの修行者が宗派を超えて入山修行している。また、役行者が蔵王権現のお像を桜の木で刻んだことから、桜が保護・献木されて吉野山が桜の名所となり、人々の心の安らぎの場となるに至ったのである。

なるほど

あっ、カラスちゃんがうまいこと・・・

仁王門(国宝)

本堂(蔵王堂)の北側に位置する入母屋造、本瓦葺きの二重門(二重門とは2階建て門で、1階と2階の境目にも屋根の出をつくるものを指す)。軒先に吊るしていた風鐸(ふうたく)の銘から室町時代の康正2年(1456年)の再興とわかる。本堂が南を正面とするのに対し、仁王門は北を正面とし、互いに背を向けるように建っている。これは、熊野から吉野へ(南から北へ)向かう巡礼者と吉野から熊野へ(北から南へ)向かう巡礼者の双方に配慮したためという。

もちろん、左右には・・・

阿さん、吽さんですね^^

蔵王堂ですわ^^

山上ヶ岳の大峯山寺本堂(「山上の蔵王堂」)に対し、山下(さんげ)の蔵王堂と呼ばれる。屋根は入母屋造檜皮葺き。2階建てのように見えるが構造的には「一重裳階(もこし)付き」である。豊臣家の寄進で再興されたもので、扉金具の銘から天正19年(1592年)の建立とわかる。高さ34メートル、奥行、幅ともに36メートル。木造の古建築としては東大寺大仏殿に次ぐ規模をもつといわれる豪壮な建築である。内部の柱には、原木の曲がりを残した自然木に近い柱が使われていることが特色で、ツツジ、チャンチン、梨などと称される柱が用いられている。内陣には巨大な厨子があり、本尊として3体の巨大な蔵王権現像(秘仏)を安置する。

東大寺さんに次いで大きいのか・・・

ほんま、威圧感がありましたわ

中には、四天王さんもいてはって・・・・

ここのご本尊がすごいんですわ

ねっ、すごいでっしゃろ^^

金峯山寺にお祀りされる御本尊は、金剛蔵王大権現であります。今から1300有余年前、金峯山山上ヶ岳に役行者が一千日の修行に入り、感得された権現仏であります。権現とは権(仮り)に現われるという意味で、本地仏の釈迦如来(過去世)、千手観音(現在世)、弥勒菩薩(未来世)が権化されて、過去・現在・未来の三世にわたる衆生の救済を誓願して出現されました。また金剛蔵王とは、金剛界と胎蔵界を統べるという意味も表しています。

金峯山寺の本堂・蔵王堂には、7m余の秘仏本尊・金剛蔵王権現が三体安置されております。蔵王堂は過去6回の焼失記録があり、現在の建物は天正20年(1592年)頃の再建。重層入母屋造り、桧皮葺き、高さ34メートル、四方36メートルという巨大な木造の建物であり、檜皮葺の建物としては世界一の大きさを誇る第一級の国宝建造物に指定されています。堂々とした威容の中に、優雅さがあり、世界的にも高い評価を得ています。

HPより・・・http://www.kinpusen.or.jp/index.htm

本当は、これを見たくて行ったんやけど・・・・

でもね、秘仏やさかいに見れませんねん

なんかね、世界遺産に登録されたのを記念して、2004年7月から2005年6月30日まで、特別ご開帳したんやって・・・

そのときに知ってたら、見に行くのに~。

次は、いつかな??

2009・2・10アップ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ふふふっ、楽しみだわ^^

では、

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20090919

おはようございます!

今日は、何の日??

さっ、奥の院シリーズも最終回!

頌徳殿(しょうとくでん 茶所)

かなり広いですから・・・・

疲れましたら、こちらで休息をば

大正4年(1915年)、高野山開創1100年の記念事業として建立された、高野山で数少ない大正時代の建築物です。和歌山市の寺院が発起人となり、たくさんの方々のご寄付によって造営されました。桁行十間、梁行五間の平屋造りで、創建当初は檜皮葺(ひわだぶき)屋根であったそうです。

現在は茶所として、参拝の方々の休憩所として開放しており、セルフサービスでお茶を召し上がることができます。開扉時間は午前8時30分から午後5時までです。

お茶もいただけます^^

御供所です。

護摩堂です。

こちらで名前を書き込んで・・・・

わたしのも入ってまっしゃろ^^

そして・・・・

水をばしゃばしゃカケテ・・・・

御廟橋

奥之院弘法大師御廟(ごびょう)に一番近い橋を「御廟橋」といい、「ごびょうのはし」とは読まず、どういうわけか古来より「みみょうのはし」と呼んでいます。又の名を「無名橋」とか「無明橋」と書いて「むみょうのはし」と言う場合もありますが、本来は、「御廟橋(みみようのはし)」のようです。

御廟橋の敷板石数は36枚ありまして、それぞれに金剛界曼荼羅1461尊の内の代表37尊の諸仏諸菩薩の象徴、種子(しゅじ)というものが梵字で板裏に彫られています。板数が一枚足らないのは橋全体を一つと見ているからだと言われています。これに対して、胎蔵界は何処に当たるのかといいますと、大伽藍が胎蔵界だというのです。

御廟橋から奥は、特に浄域とされていまして、写真撮影や喫煙、飲食などは控えることとなります。本来は御廟橋の下に流れる玉川で手足を清めて、奥へと進んだのだそうです。現在ではそのようなことはしませんが、ただ、橋の手前で一礼し、参拝後、同じ場所で再度一礼することがなされています。この意味について考えますと、次のような話が思い当たります。

延喜21年(921)10月27日、観賢(かんげん)僧正というお坊さんの尽力によって、空海に「弘法大師」という諡号(しごう)が、時の寛平法皇より下賜(かし)されることとなり、同年11月勅使とともに御廟に詣られました。観賢僧正は、廟窟(びょうくつ)を開いて、禅定に入っておられた弘法大師の尊容を拝します。すると、髪の毛は長くの伸びきって、法衣はボロボロであったというのです。それで頭髪を剃って、同時に下賜された檜皮(ひわだ)色の法衣に更衣しました。

と、ここまでの話は有名なのですが、勅使お付きの唐笠持ち人夫の話があるのです。その人夫が大師御廟参詣の後、帰ろうとすると、弘法大師が御廟橋まで送ってくれた、というのです。それで不思議に思って、観賢僧正に問います。「どうして弘法大師は人夫の者にまで、わざわざ送ってくださるのか・・」。

観賢僧正は、「弘法大師は人の身分の上下でお送りされているのではなく、すべての人が持っている仏性(ぶっしょう)に対してお送りしておられます。これは大師の御誓願で、未来永劫、御廟へ参る者があれば、信心がある人も無い者も、必ず橋のたもとまでお送りされる。特に一心に信心するものは、必ずや願いをかなえ、諸仏の浄土にお送りすると・・」と答えられたということです。

あくまでも唱導的な話ですが、今でも奥之院に参詣する人達は、必ず橋を渡った後、振り返って一礼いたします。

深いですね。

あの橋の板の裏には、梵字で書かれてあるんですね。

覗いてみればよかったかな~^^

この橋を超えれば、本当の聖域・・・

撮影禁止でございます。

燈篭堂がありまして、その奥に御廟が・・・・

燈篭堂には、寄進された燈篭が2万以上吊られてます。

一つ、100万円也

100万×20000=????

お盆の特別の燈篭は・・・・200万円でした。

口が開きっぱなしで、言葉も出まへん

まあ、しかし・・・

奥の院は、空気がちがいました。

す~~~っとして、凛として、気持ちが落ち着きます。

いかがですか、みなさんも高野山へ・・・・

長かった高野山編も終了でございます

では、

今週も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20080826

おはようございます!

今日は、何の日??

さて、世界遺産・高野山・・・・

奥の院でございます。

きのうは、大名の墓でしたが・・・

ここには、結構有名な会社の墓も多いんです。

ジェット機でっか?

こちらは、ロケット・・・

こちらは・・・知ってまんな^^

福助さま。

そうそう、こんな井戸も・・・・

姿見の井戸・・・・

言われは??

奥之院参道、中の橋の汗かき地蔵堂の横にある井戸です。姿見の井という名前は後世についたものらしく、本来は「薬井」というのが本当であるといいます。

延喜21年(921)10月、空海に「法印大和尚位」の位が贈られた時の話なのですが、朝廷より扶閑中納言(惟扶とも)という人物に勅使(勅旨を伝えるために派遣される使者)として高野山へ行くように命令がありました。しかし、扶閑中納言は運悪く病気(悪瘡)に罹り、辞退しなければならないと思案していた、ある夜、霊夢を見たというのです。

夢の中に弘法大師が現れて、「あなたの病は生前の悪い行いによるものです。世間の医療では治すことができにくいでしょう。我が山の大坂というところの霊水を飲めば速やかに治りましょう」と告げれらたそうです。それで、夢告げを信じ勅使として高野山に登山し、教えられたとおり、大坂(中の橋)の井戸の水飲めば、たちまちに痛みが止まって、勅使の大役を全うすることができたのだそうです。それで、「薬井」という名前が付いたというのです。

ところが、江戸時代にはこの井戸をのぞき見て、自分の姿が水に映らなければ3年以内の命であるという説の方が人気?をあつめ、現在のように「姿見の井」の名前で通っています。

一度、のぞいて見てください。ご自分の姿が映っているでしょうか?。

覘いてみました^^

いやいや、ちゃんとわての顔見えましたよ^^

あと3年は生きれる

いかがですか・・・・一度覘きに行ってみませんか??

では、

今週も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20080825

おはようございます!

今日は、何の日??

さて、高野山シリーズも最後の場所・・・・奥の院!

奥の院

高野山の信仰の中心であり、弘法大師さまが御入定されている聖地です。正式には一の橋から参拝します。一の橋から御廟まで約2キロメートルの道のりには、おおよそ20万基を超える諸大名の墓石や、祈念碑、慰霊碑の数々が樹齢千年を超える杉木立の中に立ち並んでいます。

地図の一番左・・・

一の橋から参拝するのが正式みたいですね。

でもね、一の橋あたりは狭くて、車があまり停めれないので、みなさん中の橋の駐車場へ停めて、中の橋より行かれます。

これが、中の橋の入り口・・・

わても、中の橋から参拝したのですが、ここでは一の橋からいきますかね^^

ではスタート!

一の橋です。

誰もいてないでしょ^^

みなさん、中の橋から行かれるんですわ

まずは、手洗い・手洗い

こちらからは、戦国大名の墓が多いんです。

これは、鶴田浩二さんでした

さすが、伊達政宗はん・・・

五輪の塔もでかい。

あの大きさも競い合ってたのでしょうね。

しかし、車のない時代・・・・

あんなでっかい石、運ぶのは。。。。。

奥州・相馬家??

山賊さん知ってる???

本多忠勝・・・

家康に過ぎたるものは二つあり、唐のかしらに本多平八

って言われたすごい人ですよね^^

織田信長はんは、こじんまりしてましたが・・・・

豊臣家はでかかった・・・

この苔が・・・

五輪の塔

五輪塔は、下から方形=地輪(ちりん)、円形=水輪(すいりん)、三角形(または笠形、屋根形)=火輪(かりん)、半月形=風輪(ふうりん)、宝珠形=空輪(くうりん)によって構成され、古代インドにおいて宇宙の構成要素・元素と考えられた五大を象徴する。

これらは密教の思想、特に空海(くうかい)(著作『即身成仏儀』等)や覚鑁(かくばん)(著作『五輪九字明秘密釈』等)の影響が強い。それぞれの部位に下から「地(ア a)、水(ヴァ va)、火(ラ ra)、風(カ ha)、空(キャ kha)」の梵字による種子を刻むことが多い。四方に梵字(ぼんじ)による種子(しゅじ)を刻むこともある。種子は密教の真言(しんごん)(密教的な呪文のようなもの)でもあるので下から読む。

何やら、難しいでんな^^

まあ、しかしこの樹齢千年は超えるという杉木立。

立派の一言

でも、春には来れまへんよ。

涙にくしゃみ・・・・止まりませんから

では、

今週も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20080824

おはようございます!

今日は、何の日??

今日は、処暑ですね・・・

暑さが処しまんねんな

例年なら、まだまだ猛暑やけど、今年は暦どおりやや涼しくなるかな~

さっ、金剛峰寺も最終回!

新別殿をでますと・・・・

新別殿と同じく、弘法大師御入定1150年・御遠忌大法会の際に造園されました。2,340平方メートルの石庭は、国内で最大級を誇っています。

この石庭では、雲海の中で向かって左に雄、向かって右に雌の一対の龍が向かい合い、奥殿を守っているように表現されています。

龍を表す石は、お大師さまご誕生の地である四国の花崗岩が、雲海を表す白川砂は京都のものが使われています。

ほんとに、広く・・・・

紅葉の時期は、最高でしょうね

ゆっくり見てたいねんけど、座るところがないねん・・・

残念

奥殿ですかね?

入れません・・・

最後の見学は、台所です。

まさに煙抜きでんな

食物保管庫・・・あんな空中にあるんでんな。

あの和紙が

ねずみ落としですって^^

これがすごい

2000人分でっせ・・・・

これにて、金剛峰寺編終了・・・

では、

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20080823

おはようございます!

今日は、何の日??

さてさて、金剛峰寺編・・・今日も続く~~

お茶をいただきましょ^^

新別殿

昭和59年(1984年)、弘法大師御入定・1150年御遠忌大法会の際、大勢の参詣者への接待所として新設されました。鉄筋コンクリート造りですが、本山の荘厳に合わせて入母屋の荘重なもので、91畳と78畳の二間からなっており、仕切りを外せば169畳の大広間に早変わりすることができます。

平素は参拝者の休憩所としてお茶の接待をさせていただいており、僧侶の法話も随時行われています。

169畳、広いでっせ・・・・ほんま

袋の中は・・・

お菓子は、持って帰って、仏さんに供えてから・・・・

この尼さんが法話してくれはたのですが・・・

普通は、はよう終わらんかな~~

って感じですけど、話が上手で、もっと長い時間聞かせてほしかったです。

足も延ばし放題で、くつろぎながら聞かせてもらえます。

内容は・・・忘れました~~

なんか、”曼荼羅”のお話に”人はみな仏である”ってな話でした

曼荼羅とは・・・・??

勉強しまひょ^^

http://www.amcos.jp/mandara/under-index/mandaratoha.htm

http://www.amcos.jp/mandara/under-index/mandaratoha.htm

なるほど・・・

写真の2枚で一対になっているのですね。

ふむふむ

他にも・・・・

続く・・・・

では、

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20080822

おはようございます!

今日は、何の日??

さっ、今日も金剛峰寺の続きをば・・・・・

鐘楼

門をくぐって右手に見えます鐘楼は、金剛峯寺の前身であります青巌寺の鐘楼です。その構造形式から万延元年(1860年)に大火(たいか)で類焼後、大主殿などの建物と共に鐘楼も元治元年(1864年)に再建されたものと考えられます。

桁行・三間、梁行・二間、袴腰付入母屋造り(はかまごしつきいりもやづくり)の形式で、県指定重要文化財となっています。

正面・・・・

大玄関です?

鐘楼を見て振り返りますと、囲いがされた入り口が見えます。ここは金剛峯寺の表玄関にあたるところで大玄関といいます。この門も、先の正門と同じく天皇・皇族や高野山重職だけが出入りされました。

屋根の下・・・左右には。

阿吽の・・・・??

大玄関からは、入れませんので、

われわれは・・・・

こちらの小玄関より・・・・

こちらで、500円也をば・・

奥のほうで、お茶と菓子がいただけます。

ここからは、撮影禁止ですが・・・・

こっそりと

廊下の右手に、大広間やら持仏間やら梅の間やら・・・

素晴らしい襖絵が堪能できます。

これは、大広間でんな・・・

大広間は重要な儀式・法要が執り行われる処で、2月の常楽会(じょうらくえ 涅槃会)や4月の仏生会(花祭り)等がここで行われています。襖には群鶴(ぐんかく)の絵、松の絵が描かれ、狩野法眼元信(かのうほうがんもとのぶ 1476年~1559年)の筆と伝えられています。

こちらは、梅の間・・・

襖の絵は梅月流水(ばいげつりゅうすい)で、筆者は狩野探幽斎守信(かのうたんゆうさいもりのぶ 1602年~1674年)であると伝えられています。描かれている絵図から梅の間と呼ばれています。

突き当りから、入り口を・・・・

奥へ奥へと・・・

天井に、TEA SERVISEと書いてまんな^^

左の庭がまた美しい・・・

続く・・・・

では、

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20080821