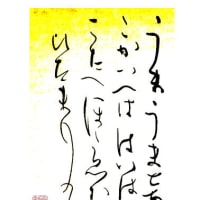

王羲之の尺牘二十九帖を収むるも十七帖といふ 丹人

おうぎしの せきとくにじゅう きゅうじょうを おさむるもじゅう しちじょうといふ

これが名は帖の数にはあらずして「十七日」にてはじまるがゆへ 丹人

予が法書「十七帖」を求むるは

昭和四十七年十一月二十一日 時年十六にあり

日立駅前平和通りの書道専門店「永盛」にて

二玄社書籍跡名品叢刊「東晋 王羲之 十七帖二種」を

五百五十円にて購入したる

此帖の特色は

松井如流氏の言を借りれば以下の如し

**********

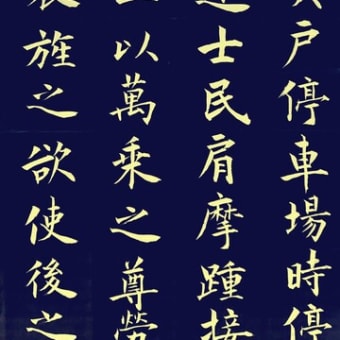

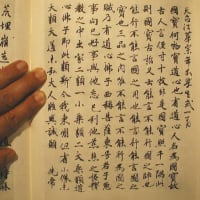

草書の典型といわれる王羲之の草書は

この十七帖によつてその面目をうかがうことができよう

結体があくまでも安定し

古雅な形を保っている

そして

草法が自然瀟洒をきわめているが

少しも浮薄ではない

重さがあり厚みがあって

ぐつとわれわれの胸を打つてくるのである

唐代の草書とくらべてみるとよくわかるが

形意ともに備わつて高い響きを立てている

**********

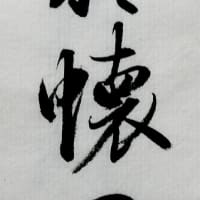

まず御覧いただくは

上野本(上野有竹齋蔵本)なり

十七日先書都・・・

即日得之下書・・・

具示復数字・・・

真蹟を見るようなおおどかな筆致である

羲之の面目をまず遺憾なく伝えているといえよう

(松井如流氏の言)

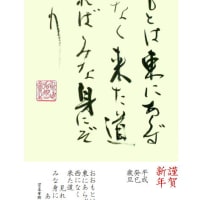

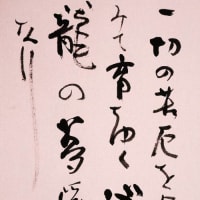

続いて御覧いただくは

三井本(三井聴氷閣蔵本)なり

筆の方向が変つてゆくところを断切して

筆の向きを明らかにした一種変つた刻法を用いている

しかし文字の結構や崩し方においては

一として悪いところがなく首尾完全な姿を持つ

鋭くつよい線がいきいきとして他本を圧しているようである

線の断切のところを手加減して学ぶなら

王羲之の筆法を会得するには

もつてこいのものといえよう

(松井如流氏の言)

十代は三井本にて学びきて二十代には「ああ上野本」 丹人

じゅうだいは みついぼんにて まなびきて にじゅうだいには ああうえのぼん

ああ上野駅 !?

次回以降は予が二十五歳時の十七帖(上野本)全臨を掲載する予定なり~