江戸のまちは平安時代にその端緒がありそうだ。此地の支配者は埼玉県北部に根拠地を持つ秩父平氏であり、その後は畠山、河越、葛西、豊島氏などが鎌倉御家人となっている。清盛政権下では四男の平知盛知行地であり、秩父平氏一族その知行国の管理に携わった。江戸氏もそのうちの一族だったが、居留地だった豊島郡江戸郷の場所は特定されていない。名字は地名と連動し、芝崎殿ー大手町付近、桜田殿ー霞が関付近、国府方殿ー麹町、四谷、板倉殿ー東麻布、小日向殿ー小日向などがある。秩父平氏は河越氏を入間川渡河地点に、江戸氏を平川渡河地点に展開させたと推測され、鎌倉街道と平川の交差地点付近が根拠地と推定できる。

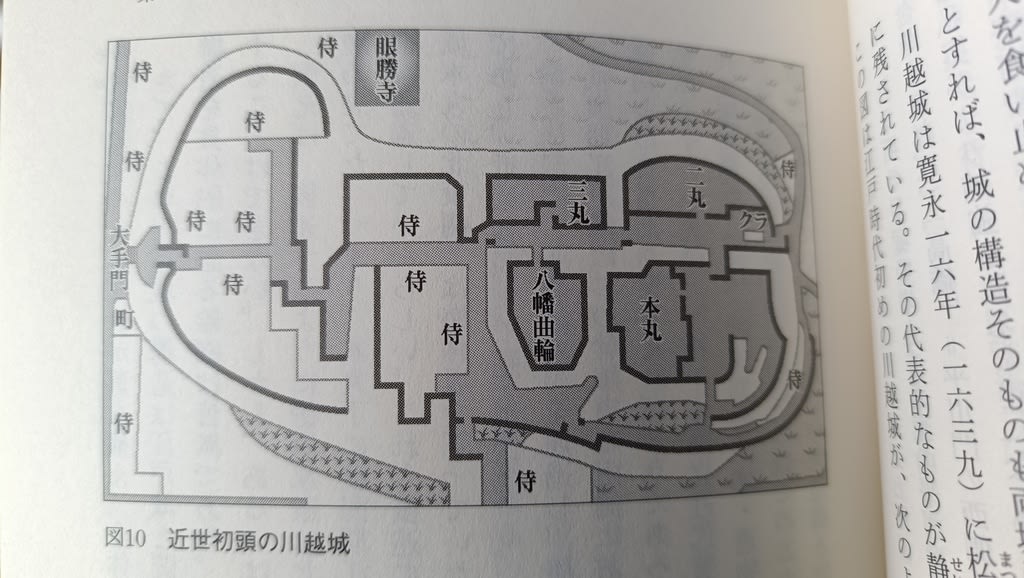

室町時代、鎌倉公方を治めたのは足利氏、それを支えたのが関東管領の上杉氏で、太田道灌の時代には山内上杉氏と扇谷上杉氏の2家である。太田道灌は扇谷上杉氏の家宰職であり、江戸時代なら家老職であった。享徳の乱で鎌倉公方の足利成氏は古河に城を築き、対抗する山内上杉氏は武蔵の国五十子(本庄)に本拠地を置き、利根川沿いの河越と江戸の西岸に城を築いた。江戸城建設を任されたのが太田道灌であり、1457年のこと。切岸と塁、水堀が周囲を巡らされ、堀には橋、門内はつづら折りの傾斜地となり台地上に登っていく様相であった。水堀とは平川のこと。この当時の江戸城図面は残っていないが、同時に建設された河越城の図面が参考になる。

1523年、扇谷上杉氏の江戸城は北条氏綱により攻略され、以後北条氏の出城となる。1590年の小田原陥落後、北条氏に代わり家康が関東に移封、江戸城の主となる。この時点では本丸、二の丸、三の丸、外郭までがそのまま残っていたが、杮葺きではなく茅葺きの建物があるだけで、御台所でさえ板敷きもない土間の館に入ったという。ここから家康による江戸の都市開発が始まる。

第一期 家康の江戸入りから家康の征夷大将軍就任、幕府設置までの1590-1603年。この時期は家康が豊臣家臣ナンバー2としての都市整備であり、江戸城は関東を治め、東北に向けての防御を主目的とする開発となる。

第二期 江戸幕府開始から豊臣家滅亡の1603-1615年。この時期は家康が各大名に命じて江戸城建築、江戸市内整備を行う天下普請の時代。平川付け替え、日比谷湾埋め立て、上下水道整備などが開始された。石垣はこの時点になって本格的に普請されるようになり、主に伊豆半島から安山岩が運搬された。見た目が黒から灰色となるため、再建された大阪城や二条城で使われた白御影石による石垣作りは次世代の課題となる。

第三期 幕藩体制確立期の1615-1660年。豊臣家が滅び、家康が死んだあとに、ようやく秀忠による本格的な徳川本拠地としての江戸のまちづくりが始まる。利根川付替え、隅田川、荒川河川整備、上水道整備、城下町並み整備などである。江戸城天主は、最初に慶長12年(1606年)、二度目は元和9年(1623年)、三度目は寛永15年(1638年)であるが、三度目の天主は明暦の大火(1657年)焼失し、その後は街作りを優先、天主再建は見送られた。石垣については慶長の普請では安山岩が使われたが、その後の改修で目立つ部分だけが白御影石に入れ替えられた。

本書内容は以上。