ドラマでは描かれることが少ないが、日本史は疫病と災害の歴史でもあった。記録が多く残るのは江戸時代、初期は天然痘と麻疹、後半は外国からの流入が増えたインフルエンザとコレラが流行を繰り返した。初期には将軍や大奥を守る対策に終始したという対応だったのが、中期以降は町民の生活意識が高まり、災害や飢饉をきっかけにした打ち壊しが江戸の街機能を大きく損なう事態も出来したため、その対策を講じるようになった。その一つが御救銭給付で、1802年享和二年のインフル流行時に、江戸町奉行所は町民50万人の約半分を対象とした特別給付金配布を行った。単身者300文、二人以上の世帯には一人当たり250文。その日稼ぎと呼ばれる人たちがインフルに罹患すれば稼ぎに出られずすぐに生活に窮する。本人が無事でも家族が罹患すれば看病のために仕事は休まざるを得ない。日銭で暮らす彼らの生活は行き詰まり、生活難から打ちこわしなどの社会的混乱を引き起こすことを幕府は心配した。

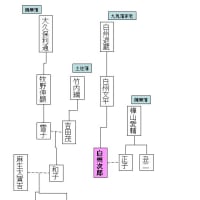

江戸ではだいたい4-5年に一度は様々な疫病流行を繰り返した。264年間の江戸時代、インフル27件、天然痘19件、麻疹14件、コレラ4件の疫病報告が大正時代に東京市により編纂された「東京市史稿」に記されている。4つの疫病だけで96件、4.1年に一度の流行となる。お救い銭の資金には、寛政の改革で1791年に創設された町民(地主)積立とされる「七分積金」が使われた。七分積金はこのほか飢饉や大火災などの非常時の施米や平時の窮民救済、地主向けの低利融資の原資とされた。お救い銭はこの後も1803年、1821年に行われ、お救い米は1832年、1851年、1858年の疫病でも実施された。この給付は30万人程度の対象者へ実質4日間で行われており、そのスピードは驚異的。これは普段から末端の町民の生活状況を把握する家主、商人には株仲間や問屋がいて、家主は街の名主が取りまとめていた。江戸の街に250-300名ほどいた名主の中から肝入名主が選ばれ、町民代表の町年寄と江戸町会所に所属する勘定所御用達、そしていずれも町奉行と勘定奉行に属していた。七分積金の運営や非常時の上意下達、配布金実施などがスピーディに実施された。享和二年のお救い銭配布はそうしたスキームのスタンダードになった。

配布金による給付事業は公助としての即時的効果はあるが、長続きはしない。そのため、享保年間にはパンデミック後の失業対策としての公共工事、具体的には江戸城掘りや浜御殿の浚渫が実施された。また同時に物価対策として、流通促進や薬、米価格の抑制施策も実施されている。天下普請や遊山の奨励などは現代にも通じるものがある。