先月、簡単なエレキーの回路図を書いたが、少し実験をして改良してみました。

超かんたんエレキー回路発見! <<--前の回路はここ

リレーさえ手に入れば簡単なんですけど、石川町のエジソンプラザ(いまはなんて言うんだろう?)でリレーを手にいれてきました。

高いかと思ったが案外安くてびっくり。

普通の値段でも300円程度ですが、特価品が105円でいろいろ売ってました。

9-12Vより単三2本とかリチウム電池で動かせるように3Vのリレーを買いました。

松下電工(パナソニック) ATN201しかし、昔から比べるとずいぶん安く良い部品が多くなったとあらためて感じました。

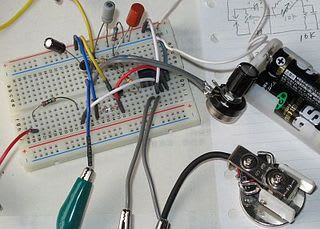

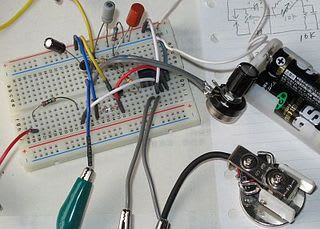

手元にあった部品でとりあえずバラックで動かした。

トランジスタは2SC828を使いましたが、小電力用の汎用なものなら何でもOKでしょう。

電源を3Vに変えたのでそのままだとスピードが速すぎるので手持ちの部品で動作を調べてみました。

抵抗やコンデンサを変えるとスピードや短点/長点の間隔などいろいろ変化します。

自分の符号の好み/実用速度に合わせて値を決めました。

最終的な回路図と値は下記の通りになりました。

回路が簡単なのでスピードを極端に変えると符号のバランスも変わってしまいます。スピード調整用のボリューム値を減らして符合が乱れない範囲(多分、45-120字/分)に狭めています。

また、自分の好みで短点は極わずか遅めにしました。

電源は単3電池2本ですが、全体の消費電流は動作時で18mA程度、待機時はテスターでは測れないほど(多分、数マイクロ~数10マイクロアンペアか?)すくないです。

電源スイッチは要らないかなあ。

まあ、ともかく実用レベルのものは出来たので「設計レベルでは」大成功!!

基板にちゃんと組んでいませんのがそのうち・・・・

4/20追記[スピード]最初の回路でそのまま3Vで作ってみるとやたらスピードが速い。

推定で150字/分か?

ベースの抵抗値を増やしていくとスピードが遅くなりました。

[符号のばらつき]実はボリュームは手持ちの関係で10kオームだったが、スピードが超低速(10-20字/分)になると符合のバランスがおかしい。

したがって、10kオームの抵抗を並列にし(実質5kオームになる)可変範囲をせばめた。

上の

ベースの抵抗やパドルのコンデンサにもけっこう影響される。

[長点間隔]長点と長点の間隔が短かい問題。

どうもリレーの

メイク/ブレークのレスポンスが良すぎて「休み時間」がすくないようです。

パドルのセンターに

300オームを入れ、トランジスタの

ベースに2.2μFをいれたら適度な間隔になりました。

大きくすると間がもっと広くなったが、通常のエレキ-より若干狭めにし、短点を遅めにしています。

これは私の好みです。

なぜかというと、コールするとき、相手がOHPのHを取れないケースがあるんです。

Hは短点の塊なので相対的に早く感じられる。

そんなわけで心持短点を遅めにしました。

想像だが、このような用途の昔のリレーは体積は10倍くらいあり、中の稼動鉄片もかなりの重量になり、

慣性が大きくレスポンスが今のリレーに比べすごく悪かった。

そんなわけで間が適度にあいたんだとおもいます。

今のリレーは非常に小さく慣性力も小さいのでレスポンスが良すぎるんではないかとおもいます。

まあ、簡単な回路ですからいろいろ定数を変えてみてください。

リレー安物のほうがいいかもしれない。

<<--1日1回「投票」お願いします<<梅>>

<<--1日1回「投票」お願いします<<梅>>

<<--1日1回「投票」お願いします<<梅>>

<<--1日1回「投票」お願いします<<梅>>