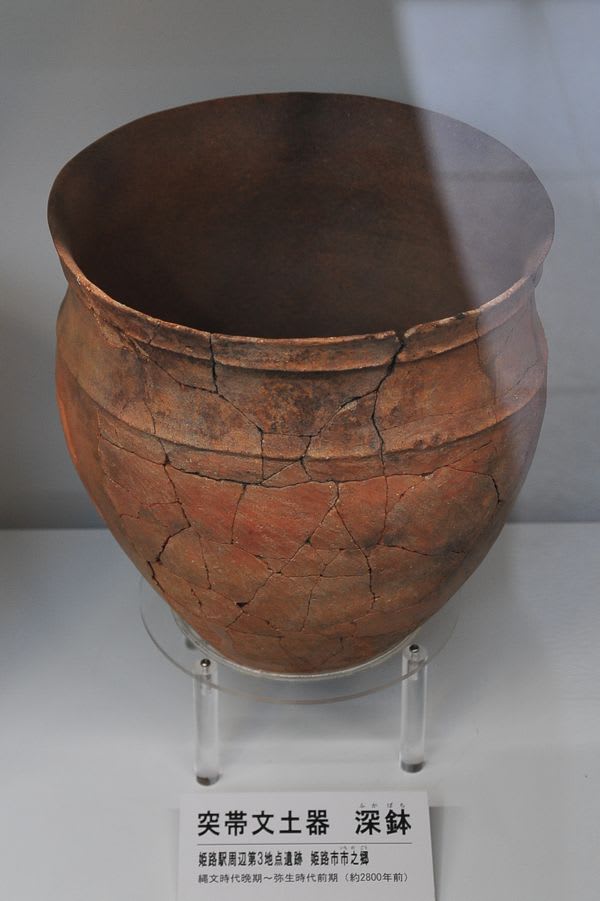

まい姫で今まで聞いたことのない突帯文土器という名称の土器を見つけた。 突帯文土器とは、縄文晩期から弥生早期にかけて九州から東海地方東部までの広い範囲に成立した土器の名称で、口縁部や肩部に突帯と呼ばれる粘土の帯を貼り付けた特徴的な甕のことである。 壺・鉢・高坏などの日常に使う土器を伴うことが多く、これらのセットを突帯文土器様式と呼んでいる。 突帯文土器様式の、従来の縄文土器と異なる特徴は壺にある。 壺というのは従来の縄文土器にはない器種で、朝鮮半島の無文土器の影響を受けて出現したものとされ、丹塗磨研土器と呼ばれる小型の壺が多く見られる。 縄文土器は、甕と浅鉢の組み合わせが基本であるが、壺が出現したことにより浅鉢の比率が低くなって、かわりに壺の比率が高くなっていく。 そして新しい甕が出現する。 突帯文がめぐらない無文で、口が少し外向きに開く特徴を持つ甕が加わり始める。