出雲国造は神の御杖代というが、どの神が出雲国造に宿るというのだ。出雲国造は、同じ神の御霊を代々継承してきたから不死身という。だから生まれないし死なないのが原則である。先代の出雲国造が亡くなると、後継者は火を継承する。火を神の御霊になぞらえて神火を継承するから、これを火継ぎという。しかもこの火継ぎは出雲大社ではなく、出雲国造の本宅の意宇にいったん戻り、意宇川の上流の熊野神社で執り行われる。杵築に詰めている出雲国造が危篤になると、すぐに意宇の神魂神社に使者が送られ神火相続の準備があわただしく行われる。一方杵築では国造がみまかってもこれを隠す。普段通りの生活にみせかけて、さりげなく国造の衣冠を整え、正しく座らせて遺骸の前に食膳が供される。出雲国造は死なないのだから当たり前の光景なのだ。嫡子は裏門からでて、不眠不休の体制で意宇に戻ると、国造に代々伝わる火鑽臼と火鑽杵を持ち出して熊野大社に出向いて鑚火殿に火をともすのである。この神火は別火とも言われ、国造館内の斎火殿で守られる。そしてこの火によって調理された斎食を食べてようやく新たな国造の誕生となる。

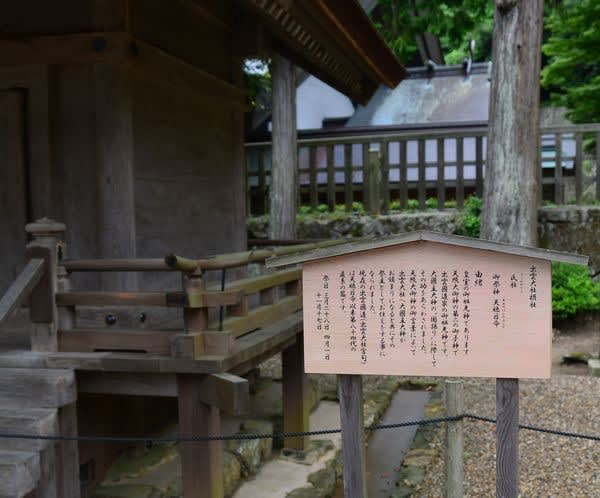

熊野大社にある鑚火殿 発火の神器である燧臼と燧杵が保管されている

「宮向宿祢」は天穂日命より十七代目の神裔で允恭天皇の元年はじめて國造出雲臣の姓を賜りました

「天穂日命」は天照大御神の第二子、出雲国造の始祖で、その神裔は出雲大社宮司家として今日に至る

ところで、死んだのに死んでいない国造は、かつては墓に葬られなかったから凄い。亡骸はどうするのかというと、国造の神火相続の儀式が終わった後、赤い牛の背にのせて出雲大社の東南の菱根池に水葬されたという。では何故出雲国造家は天穂日命の霊を継承しなければならないのかというと、出雲大社の催事を執り行うのは天穂日命でなければならないからである。そして出雲国造は祭儀の上では大国主命それ自身としてふるまうのである。そして、この火継ぎは天皇家の皇位継承法とそっくりなのであるというのは千家尊統氏。火は霊であり、これは天皇家が継承する日に通じるという。天皇家の日継ぎとは大嘗祭であるが、火継ぎ祭と似通っているという。大嘗祭では天皇は神聖な井戸の神水と神火を用いた神饌を神に献上し、自らも食する。出雲では火臼と火杵で神火をおこし、神聖な井戸水を使って神饌をつくり、国造がそれを神に供え自らも食す。大嘗祭とは天皇が即位して最初に行われる新嘗祭のことをいう。即位の時にこの大嘗祭が行われなければ一人前の天皇にはなれないのである。重要なのはその神饌を食するところであり、食することで人ではなくなり天皇になるという。