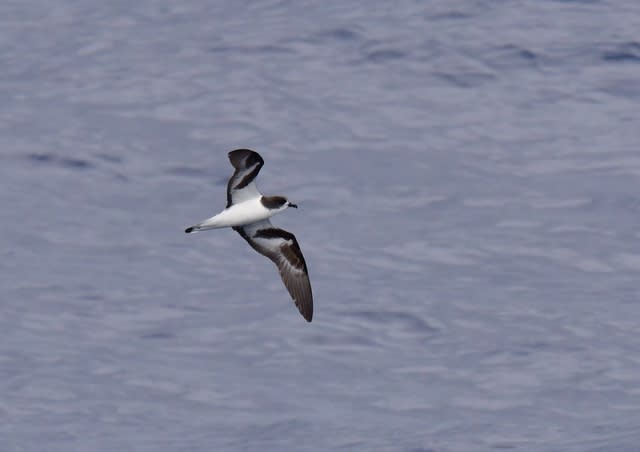

シロハラミズナギドリ 6月14日青ヶ島近海

6月13日小笠原航路 父島〜聟島列島北沖:父島二見港の出港時には世界一というお見送りを受けます。島の観光クルーズ船が「行ってらっしゃ〜い」と送っていただくと、やっぱりうるっと来ます。

少し沖に出てから近くでクルーズしていたのか昨日までお世話になったOcean Magic号がサプライズのお見送り。感激です。いろんな意味でまた小笠原に来たくなります。

さて、船は一路、竹芝桟橋を目指して北上して行きますが、突然、マッコウクジラが出現。お見送りしてくれたようです。

そして本ツアーでよく出てくれたシロハラミズナギドリです。チャーター船ほど近くにはなりませんが、時に割と近くを飛んでくれます。

空模様は晴れたり曇ったり、海面キラキラをバックにするのも気に入っています。オナガミズナギドリがハマってくれました。

曇ってくるとこんな感じのシロハラミズナギドリです。

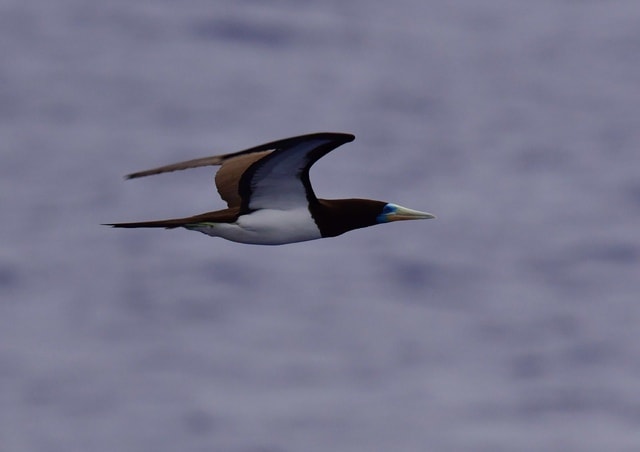

そう言えば今回、意外に船について来るカツオドリが少なかったです。

午後5時を回って少し陰ってきた中でクロアジサシが2羽で飛翔。

シロハラミズナギドリが本当によく出てくれます。ついつい撮ってしまいます。やっぱり下面の模様が綺麗!

近くを飛んでくれたクロアジサシです。

午後6時になって段々暗くなってきました。まだ何とか写りましたが、そろそろ今日は上がりです。

6月14日青ヶ島沖辺り〜伊豆諸島〜竹芝:翌14日も日の出前にスタンバイですが、雲が厚く日の出は望めませんでした。午前6時半ごろ「クロウミツバメ!」の声にカメラを向けると遠かったですが、何と航路上でもクロウミツバメが写せました。フラッシュがちゃんと見えて嬉しいですね。

時に晴れ間が出て、朝日を浴びたシロハラミズナギドリが青い海をバックに浮かび上がります。

そして7時15分ごろ八丈島近海で「ミナミオナガ!」という驚きの中村さんの声!慌ててカメラを向けると、写せました!遠いですが、何とかミナミオナガミズナギドリと分かります。本種に会いに行こうというツアーが組まれる程の人気のミズナギドリ。ここで初めて出会えて嬉しい限りです。

時刻は8時半を過ぎて三宅島が近くになってきましたが、相変わらずシロハラミズナギドリが飛んでくれます。しかも割と近くです。

オナガミズナギドリはすっかりオオミズナギドリに変わっています。

シロハラミズナギドリの背中側ですが、ちょっと単調ですね。

やっぱりお腹側がいいですね。

9時10分頃またまたクロウミツバメ!遠いですが、出てくれました。

他にライファーのオーストンウミツバメも出てくれて証拠写真は写せたのですが、クッキリした写真はお預けです。アホウドリ類はやっぱりクロアシアホウドリのみ。

お昼頃に東京湾に入り、オオミズナギドリ、ウミネコ等しか出なくなり、デッキでの観察は終了。5種の新規確認種を得て満足なツアーとなりました。頑張って探していただいたガイドの中村さん有り難う御座います。ツアーの皆様にもお世話になり有り難う御座います。航路では何が出るか分からないので、思い込みを捨てて、忍耐強く探さなければならないと感じた次第です。

次回は、所用で戻った岡山のブッポウソウをアップする予定です。ご覧いただき有り難う御座います。

ご参考までに昨年8月に出掛けた小笠原ツアーはこちら。