亜種リュウキュウアオバズク 石垣島ナイトツアーにて

昨春からすっかりハマった南西諸島、その石垣島と与那国島に秋の渡り鳥と南西諸島特産種を求めて、10月11日から15日まで鳥友HMさんと二人で遠征して来ました。台風19号が接近中でどうなることかと思いましたが、全面欠航の1日前に旅立つという不思議な運に恵まれて出発しました。しかし、ニュースで甚大な被害の報に接して心が痛みました。少々申し訳ない気持ちです。さて、行程は11日午後4時過ぎに石垣島に到着、夜はSeaBeansのナイトツアー、翌12日は同じく丸1日野鳥ガイド、同夕刻に与那国島に移動、13〜15日と同島にてレンタカーで巡りました。成果はというと渡りの珍鳥が今シーズン、今ひとつのようでしたが、石垣島でズグロチャキンチョウ、ジャワアカガシラサギ、カラムクドリ、ツメナガセキレイ、コアオアシシギ等、留鳥として八重山4点セットのカタグロトビ、ズグロミゾゴイ、カンムリワシ、ムラサキサギにリュウキュウコノハズク 等49種に会えました。与那国島では、渡り鳥として、ベニバト、コホオアカ、マミジロタヒバリ、チゴハヤブサ、ウズラシギ等でしたが、留鳥ながらなかなか会えないツルクイナとミフウズラをしっかり写真に収めることができて63種、合計80種の鳥達に会うことが出来ました。ライファーはズグロチャキンチョウ、ツルクイナ、ミフウズラの3種でした。

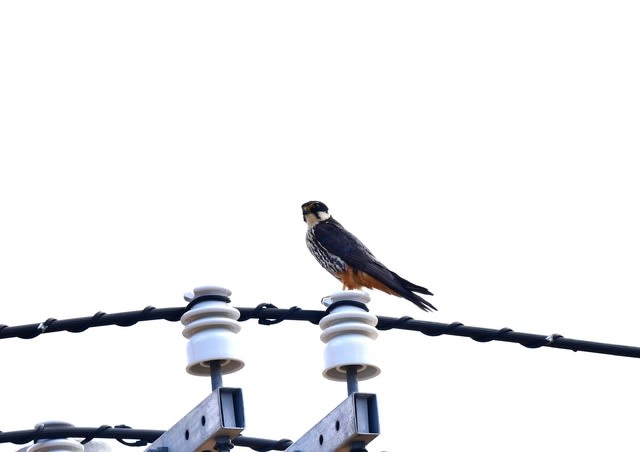

10月11日石垣島:午後4時過ぎに島に到着、ホテルで荷を下ろし、近くの新栄公園を散策してみました。早速カラムクドリが電線に止まり歓迎してくれました。

他にお決まりのシマアカモズ、シロガシラ、イシガキヒヨドリ、オサハシブトガラス等がいました。夕食を済ませて待っているとSeaBeansの小林さんが迎えに来てくださり、他に常連のお客さん二人と合計4人でナイトツアーに出発。

まず、とある森に入ってライトで探すと、八重山オオコウモリ が出現。なんと交尾まで見せてくれましたが、写真では公表できません。

さて、お目当ては、オオクイナなのですが、今夜は何故かさっぱり姿が見えない。ガイドの小林さんが一生懸命探してくれますが、どうにもならず、場所を移動。次のポイントで早速、お決まりの場所にいるという亜種リュウキュウアオバズクの姿が見えます。灯りの近くで、飛んでくる虫を狙っているのでしょう。眼光は鋭く、その瞳は爛々と輝き、昼に見るのとまるで違います。

少し移動すると、もう1個体がいました。比較的近くで写せたので、虹彩の金色が鮮やかですが、この個体はなんかひょうきんな顔に見えます。

ここは切り上げ、最初の森に戻って来ましたが、やっぱりオオクイナはいませんでした。が、ズアカアオバトが見つかりました。

続いて、夜に見るのは、オオクイナより珍しいというシロハラクイナが見つかりました。よく見ると左の足指がありません。ちょっと痛ましいです。

そして、声はすれどもなかなか見えなかったリュウキュウコノハズクが見つかりましたが、すぐに飛ばれてしまいました。写真はこの2枚だけ。

ガイドの小林さんは一生懸命オオクイナを探してくれ、時間が大幅延長、残業代は取られませんでしたが、本当にお疲れ様でした。ナイトツアーは面白いです。ほんと。

翌12日の朝、ガイドの前に同じ近くの公園を散策。シロガシラが実のなった木に集まっていましたが、電線に止まったところを一枚。バックが琉球地方らしい赤い屋根瓦だったので。

シマアカモズもここを餌取りのポイントにしているようで、時折、地面に降りて何かを捕えていました。

木の名前は分からないのですが、黒い実を亜種イシガキヒヨドリが食していました。亜種ヒヨドリと違って、色が濃く、お腹が赤茶色でなかなかいいです。

9時前に小林さんが現れ、出発ですが、今日は、我々二人だけ。ゆったりと座席を占めることが出来ました。まず、市街地で河口を見るとクロサギがいました。ちゃんと黒色型と白色型が一羽ずついてくれました。

少し走って、郊外の田園地帯を巡ります。水の張った田圃があり、ツメナガセキレイやシギがいます。まずは、アオアシシギです。

乾いた田んぼの端には、シロハラクイナも。春に比べて見えにくいようですが、何度か出てくれました。

市街地の学校か何かの木立の下にはズグロミゾゴイ若鳥。ボーッと立っているといるといるのかいないのかよく分かりませんが、小林さんは見逃しません。

首をすくめたポーズです。

さらに田園地帯を捜索すると間近にムラサキサギ、首から上だけですが。

実をつけた稲にシマキンパラがいました。稲の実を食していましたが、あんまりやりすぎると害鳥にされちゃうよ。これは成鳥のようです。

模様のないのは幼鳥でしょうか。

ジャワアカガシラサギは島に2羽いるそうですが、別々の場所で、1箇所の方では何度立ち寄っても姿が見えず、少し離れた別のポイントに行くとちゃんといました。しかし、羽を痛めているそうで、右の羽がだらんとなっていますが、健気にバッタか何かを捕えていました。動く様子もなく、じっとしていましたが、これからどうなるのかなー。

田んぼを巡っていると亜種コウライキジ、♂でしかも2羽います。この時期の♂は換羽直後のせいか綺麗で、しかも、尾羽が一年のうちで最も長いそうです。それはそうと雄2羽で何しているでしょうね。

ムラサキサギが飛び立ちました。辛うじて写せた一枚です。

降り立ったあたりに行ってみると、いましたいました。ほぼ全身が見えています。

以上で午前の部は終了。コンビニでお昼を買って、車中でお食事。効率的です。

次回は、石垣島での午後の部をアップする予定です。カタグロトビ、ズグロチャキンチョウ、カンムリワシ、クロハラアジサシなどをアップする予定です。

ノゴマ 埼玉県

ノゴマ 埼玉県 ノビタキ イトトンボを捕らえる。 埼玉県狭山湖にて

ノビタキ イトトンボを捕らえる。 埼玉県狭山湖にて