皆様こんばんは。

明日はいよいよ、名人戦挑戦手合が始まりますね!

2年続けて、とてつもなく大きなものを賭けた勝負になっています。

名勝負を期待しましょう!

なお私は明日、有楽町囲碁センターで指導碁を行います。

ご都合の合う方はぜひお越しください。

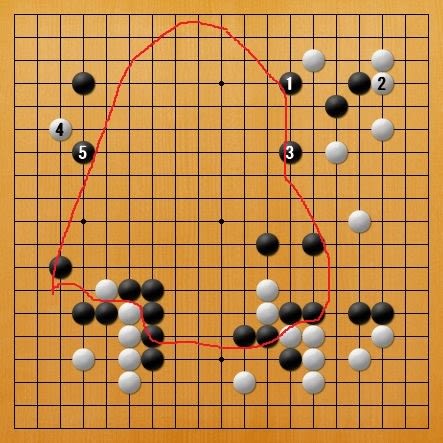

さて、今回はMaster対棋士シリーズの編集後記です。

文字数制限も無いので、好きなように書いて行くとしましょう。

〇このシリーズが始まるまで

Masterの登場は衝撃的でした。

従来の囲碁の常識では考えられなかった数々の打ち方・・・。

そして、60戦無敗という信じられないほどの強さ・・・。

正直なところ、見なかったことにしたいと思いました。

しかし、私は現役の棋士です。

Masterの打ち方が棋士の対局に取り入れられていくことは明らかで、それに取り残される訳にはいきません。

そこで、モチベーションアップも兼ねてこのシリーズを始めることにしました。

棋士として囲碁ファンに見せる以上、自分なりにしっかり考えなければならないからです。

こうして全60局との戦いが始まりした。

〇Master? 強いよね。序盤、中盤、終盤、隙が無いと思うよ。

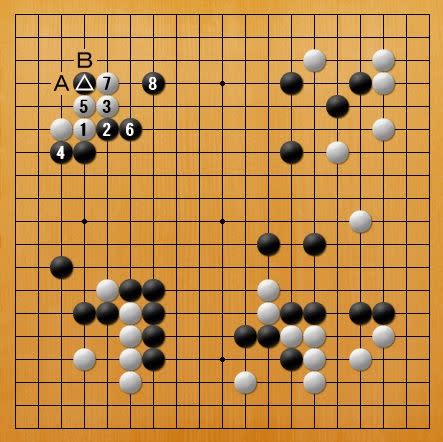

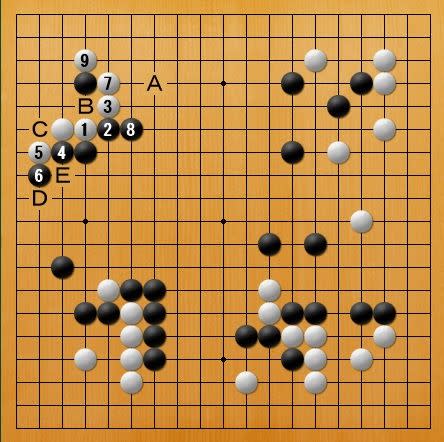

Masterは何が強いかと聞かれると、正直なところ困ってしまいます。

布石は先の先まで見据えた打ち方をしますし、中盤の攻めは力強く、凌ぎや捌きも鮮やかです。

大局観に優れていますし、弱点になりがちな部分戦でもミスが見当たりません。

ヨセだけは明らかな損をしますが、そもそも目数の差が縮まることを何とも思っていない感じで、最後は必ず残します。

全ての面で人間を凌駕しており、しかもポカ(バグ)が出ない・・・。

こんな存在に、勝ち目があるとはとても思えません。

2016年3月の李世ドル九段との対局時点でも人間を超えてはいましたが、もはや手が届かないレベルになってしまいました。

その後、AlphaGoの名前に戻って柯潔九段と対局しましたが、正直なところレベルは変わっていないように思えました。

しかし、公開された自己対局の対局を見てまた大変な衝撃を受けました。

強いのか弱いのか、全く分かりません。

多くのアマの皆様は、棋士の手の良し悪しを結果や勘によってしか判断できませんね。

同じことが、AlphaGo同士の棋譜を見る我々にも起こりました。

手が届かないというレベルではなく、もはや離れすぎて霞んで見えます。

〇Master流の流行

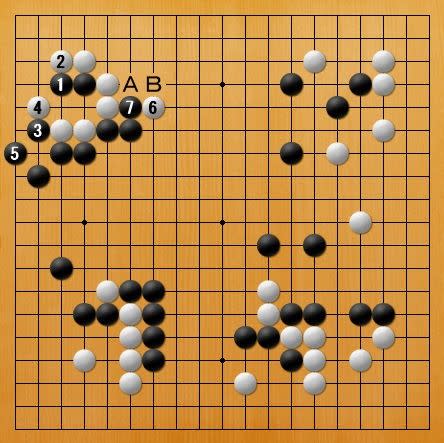

シリーズ完結までの7か月の間に、Master流の研究はずいぶん進んだようです。

当然のことではありますが、良いものは取り入れ、使いこなせそうもないものには拘らないという姿勢を取る棋士が多いですね。

AlphaGo自己対戦で打たれた手はまだまだ実験段階だと思いますが、そちらもいずれ落ち着いて来るでしょう。

〇Master流の活用法

「互角とされる定石を打てば良い勝負になる」「自分より強い人の打ち方を真似すれば勝率が上がる」

これらは、非常にありがちな勘違いです。

碁には基本的な石の形や考え方があり、そこを理解していないと付け焼刃になってしまいます。

Masterが選ぶ定石(?)はあくまで1つの型であり、正しく活用できなければ意味がありません。

表面的なものだけではなく、その裏にあるものを感じて欲しいですね。

このシリーズをきっかけに、定石全般についての誤解も解いて頂ければ幸いです。

〇最後に

このシリーズには大変な反響を頂きました。

おかげさまで、やりがいを感じながら取り組むことができました。

ありがとうございました。

なお、三村智保九段のブログでは、私とは違った視点でシリーズを振り返っています。

そちらもぜひご覧ください。

明日はいよいよ、名人戦挑戦手合が始まりますね!

2年続けて、とてつもなく大きなものを賭けた勝負になっています。

名勝負を期待しましょう!

なお私は明日、有楽町囲碁センターで指導碁を行います。

ご都合の合う方はぜひお越しください。

さて、今回はMaster対棋士シリーズの編集後記です。

文字数制限も無いので、好きなように書いて行くとしましょう。

〇このシリーズが始まるまで

Masterの登場は衝撃的でした。

従来の囲碁の常識では考えられなかった数々の打ち方・・・。

そして、60戦無敗という信じられないほどの強さ・・・。

正直なところ、見なかったことにしたいと思いました。

しかし、私は現役の棋士です。

Masterの打ち方が棋士の対局に取り入れられていくことは明らかで、それに取り残される訳にはいきません。

そこで、モチベーションアップも兼ねてこのシリーズを始めることにしました。

棋士として囲碁ファンに見せる以上、自分なりにしっかり考えなければならないからです。

こうして全60局との戦いが始まりした。

〇Master? 強いよね。序盤、中盤、終盤、隙が無いと思うよ。

Masterは何が強いかと聞かれると、正直なところ困ってしまいます。

布石は先の先まで見据えた打ち方をしますし、中盤の攻めは力強く、凌ぎや捌きも鮮やかです。

大局観に優れていますし、弱点になりがちな部分戦でもミスが見当たりません。

ヨセだけは明らかな損をしますが、そもそも目数の差が縮まることを何とも思っていない感じで、最後は必ず残します。

全ての面で人間を凌駕しており、しかもポカ(バグ)が出ない・・・。

こんな存在に、勝ち目があるとはとても思えません。

2016年3月の李世ドル九段との対局時点でも人間を超えてはいましたが、もはや手が届かないレベルになってしまいました。

その後、AlphaGoの名前に戻って柯潔九段と対局しましたが、正直なところレベルは変わっていないように思えました。

しかし、公開された自己対局の対局を見てまた大変な衝撃を受けました。

強いのか弱いのか、全く分かりません。

多くのアマの皆様は、棋士の手の良し悪しを結果や勘によってしか判断できませんね。

同じことが、AlphaGo同士の棋譜を見る我々にも起こりました。

手が届かないというレベルではなく、もはや離れすぎて霞んで見えます。

〇Master流の流行

シリーズ完結までの7か月の間に、Master流の研究はずいぶん進んだようです。

当然のことではありますが、良いものは取り入れ、使いこなせそうもないものには拘らないという姿勢を取る棋士が多いですね。

AlphaGo自己対戦で打たれた手はまだまだ実験段階だと思いますが、そちらもいずれ落ち着いて来るでしょう。

〇Master流の活用法

「互角とされる定石を打てば良い勝負になる」「自分より強い人の打ち方を真似すれば勝率が上がる」

これらは、非常にありがちな勘違いです。

碁には基本的な石の形や考え方があり、そこを理解していないと付け焼刃になってしまいます。

Masterが選ぶ定石(?)はあくまで1つの型であり、正しく活用できなければ意味がありません。

表面的なものだけではなく、その裏にあるものを感じて欲しいですね。

このシリーズをきっかけに、定石全般についての誤解も解いて頂ければ幸いです。

〇最後に

このシリーズには大変な反響を頂きました。

おかげさまで、やりがいを感じながら取り組むことができました。

ありがとうございました。

なお、三村智保九段のブログでは、私とは違った視点でシリーズを振り返っています。

そちらもぜひご覧ください。