皆様こんばんは。

本日は有楽町囲碁センターで指導碁を行いました。

お越し頂いた方々、ありがとうございました。

賀歳杯決勝は、中国の柯潔九段の優勝となりました。

井山裕太九段にとっては大きなチャンスでしたが、残念でした。

それでは振り返っていきましょう。

なお、この対局は幽玄の間にて、一力遼七段の解説付きで中継されました。

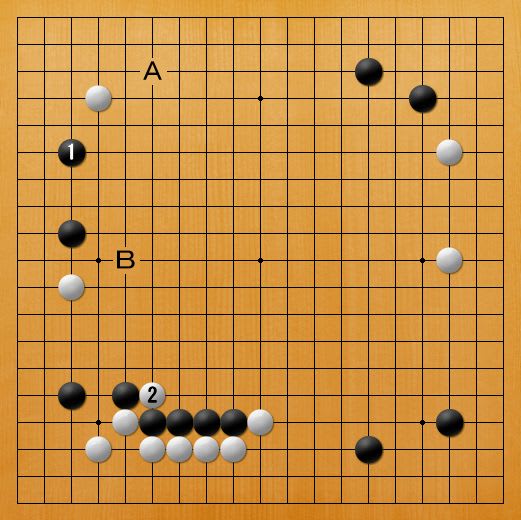

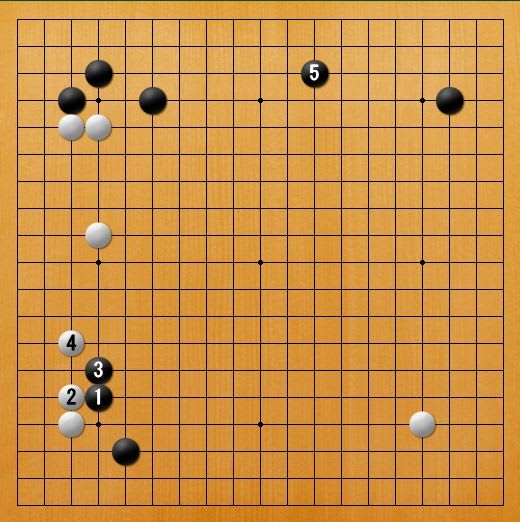

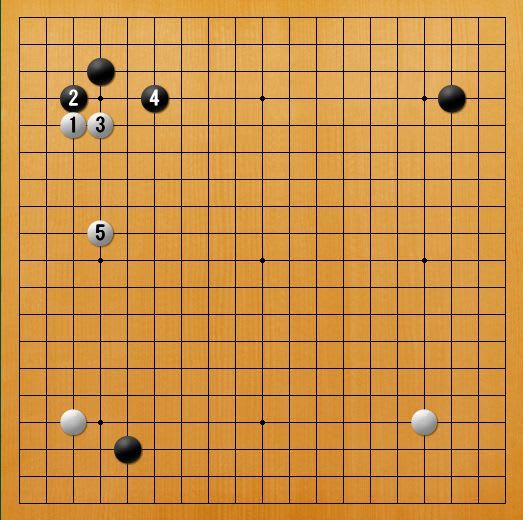

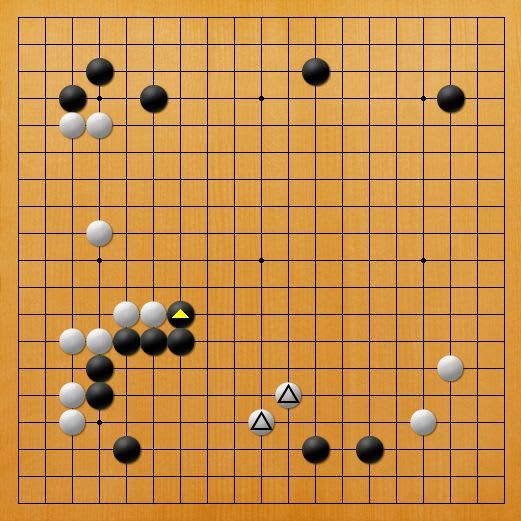

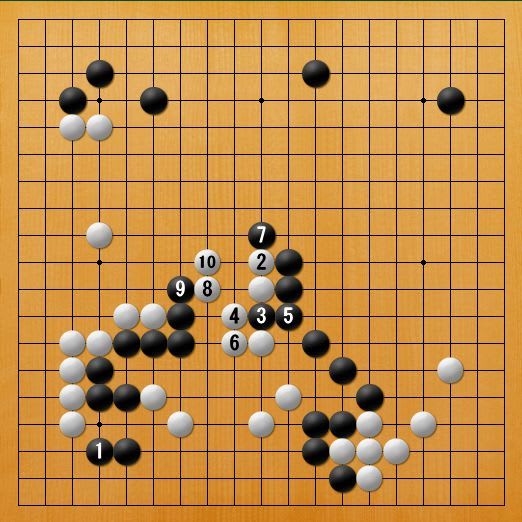

1図(実戦白6~白10)

井山九段の黒番です。

白1のカカリに対して、いきなり黒2のコスミツケとは意欲的です。

白1、3、5の形は所謂二立三析と呼ばれる好形で、黒が良くないとされています。

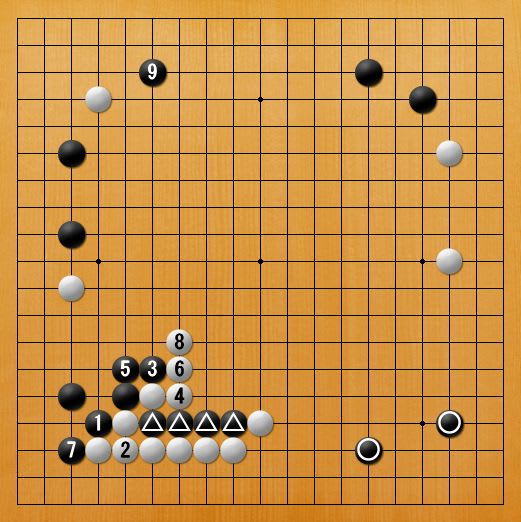

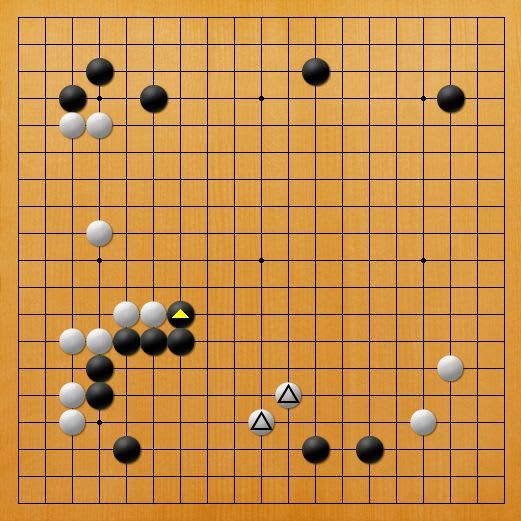

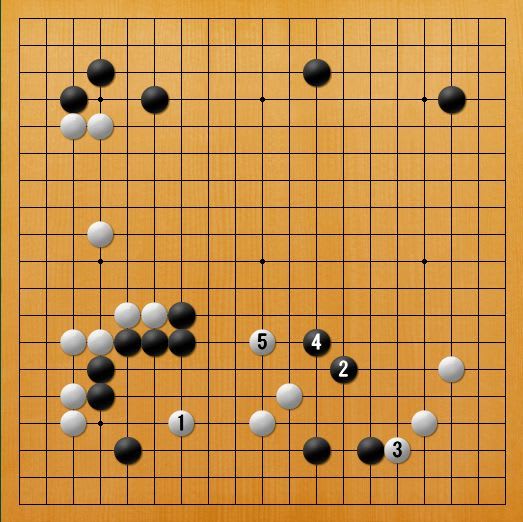

2図(実戦黒11~黒15)

しかし、直後の黒1のカケが予定の行動です。

白の形は良くても、左辺に石が偏り過ぎではないかと言っているのですね。

ちなみに前図黒1のコスミツケは、Masterも43局目で採用しています。

発想としては突飛なものではなく、過去に試みた人もいるでしょう。

しかし実際に見た事は殆ど無かったのですが、Masterや井山九段が打った事で、今後流行るかもしれませんね。

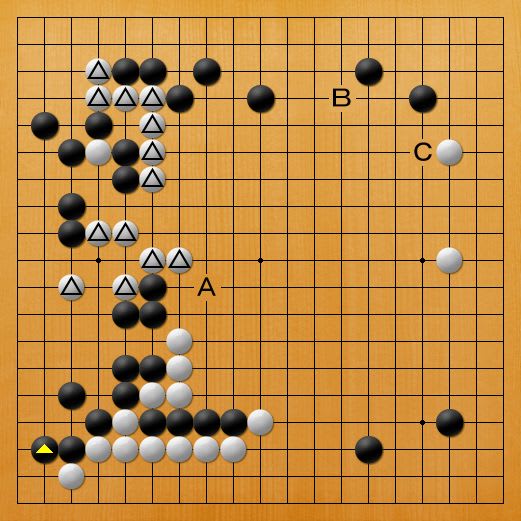

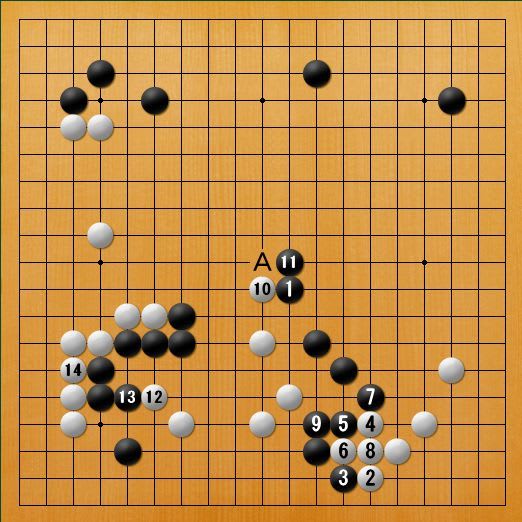

3図(実戦黒27)

その後黒△と曲げ、白△に狙いを付けた場面です。

白としては、右下への連絡を目指すような打ち方をするかと思っていましたが・・・。

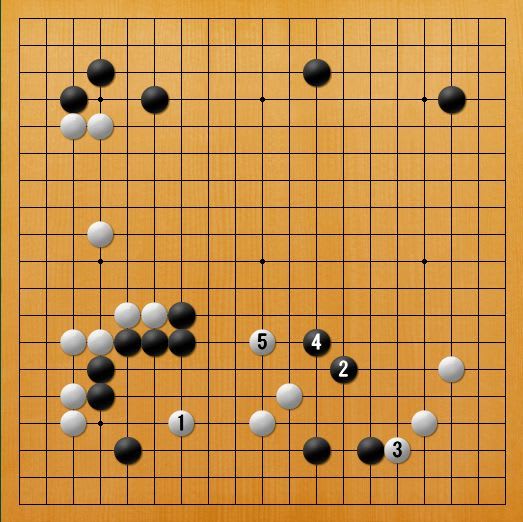

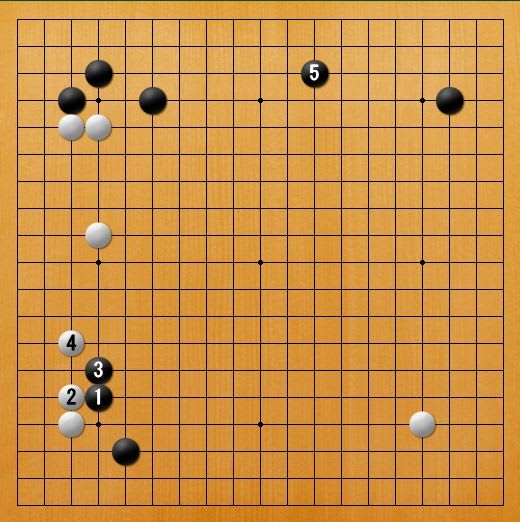

4図(実戦白28~白32)

実戦は白1と、左下の黒に迫って行きました。

さらに、黒2に対しては構わず白3!

黒4と打たれて苦しそうに見えるのですが、あえて攻めさせて打つ作戦でしょう。

5図(実戦黒33~白46)

黒1と勢い良く攻めますが、白2から右下を頑張り、さらに白12、14で左下も頑張りました。

黒としてはAから、下辺の白を閉じ込めてしまいたい所ですが・・・・。

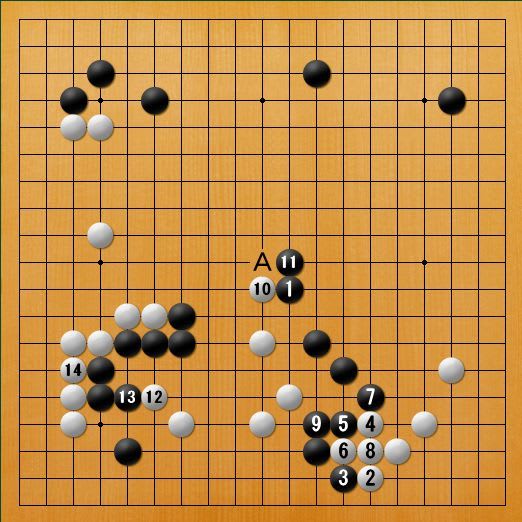

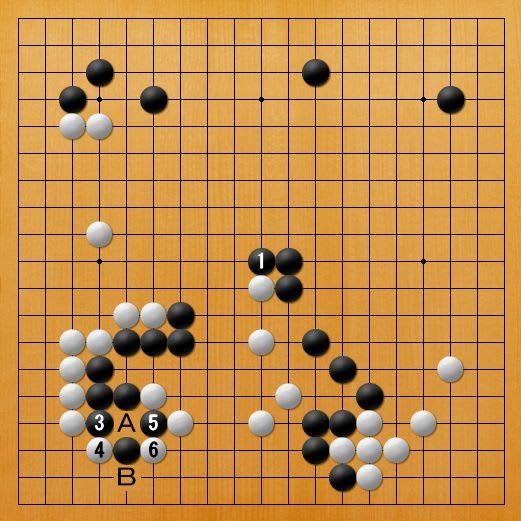

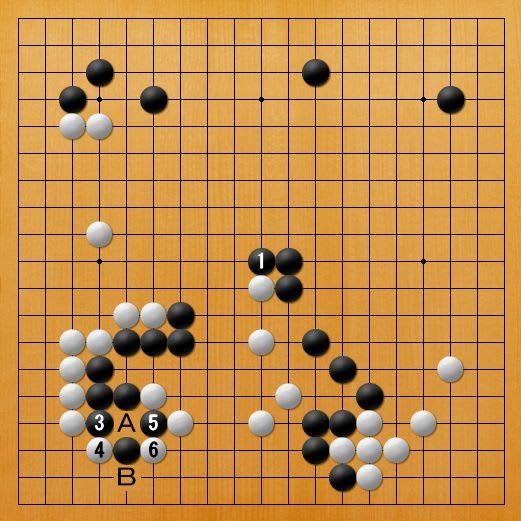

6図(変化図)

黒1には白2(Aの所)、4の手筋を用意しています。

白6の後、黒Aなら白Bで渡ってしまいますし、黒Bなら白Aと抜いてコウです。

どちらも黒がいけません。

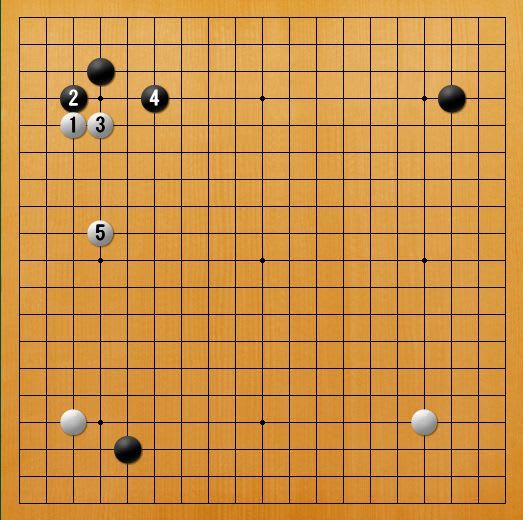

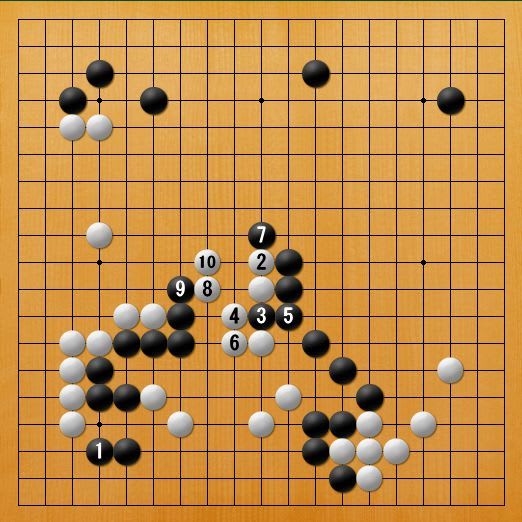

7図(実戦黒47~白56)

という訳で、黒1は仕方無かったのでしょうが、ここに守らされるようでは黒がつらかった気がします。

白10と頭を出されて、手に負えない感じです。

この後は難解な戦いに発展しましたが、黒が上手く行きませんでした。

井山九段の悪手が判然としませんが、いつの間にか柯潔九段のペースに嵌ってしまったようです。

第1戦で出鼻を挫かれながらも、態勢を立て直して2連勝とは、柯潔九段流石でしたね。

優勝できなかったのは残念でしたが、井山九段の強さは示せたのではないでしょうか。

ワールド碁チャンピオンシップや農心杯など、井山九段の活躍の場は他にも用意されています。

井山九段なら、必ず結果を出せると信じています。

本日は有楽町囲碁センターで指導碁を行いました。

お越し頂いた方々、ありがとうございました。

賀歳杯決勝は、中国の柯潔九段の優勝となりました。

井山裕太九段にとっては大きなチャンスでしたが、残念でした。

それでは振り返っていきましょう。

なお、この対局は幽玄の間にて、一力遼七段の解説付きで中継されました。

1図(実戦白6~白10)

井山九段の黒番です。

白1のカカリに対して、いきなり黒2のコスミツケとは意欲的です。

白1、3、5の形は所謂二立三析と呼ばれる好形で、黒が良くないとされています。

2図(実戦黒11~黒15)

しかし、直後の黒1のカケが予定の行動です。

白の形は良くても、左辺に石が偏り過ぎではないかと言っているのですね。

ちなみに前図黒1のコスミツケは、Masterも43局目で採用しています。

発想としては突飛なものではなく、過去に試みた人もいるでしょう。

しかし実際に見た事は殆ど無かったのですが、Masterや井山九段が打った事で、今後流行るかもしれませんね。

3図(実戦黒27)

その後黒△と曲げ、白△に狙いを付けた場面です。

白としては、右下への連絡を目指すような打ち方をするかと思っていましたが・・・。

4図(実戦白28~白32)

実戦は白1と、左下の黒に迫って行きました。

さらに、黒2に対しては構わず白3!

黒4と打たれて苦しそうに見えるのですが、あえて攻めさせて打つ作戦でしょう。

5図(実戦黒33~白46)

黒1と勢い良く攻めますが、白2から右下を頑張り、さらに白12、14で左下も頑張りました。

黒としてはAから、下辺の白を閉じ込めてしまいたい所ですが・・・・。

6図(変化図)

黒1には白2(Aの所)、4の手筋を用意しています。

白6の後、黒Aなら白Bで渡ってしまいますし、黒Bなら白Aと抜いてコウです。

どちらも黒がいけません。

7図(実戦黒47~白56)

という訳で、黒1は仕方無かったのでしょうが、ここに守らされるようでは黒がつらかった気がします。

白10と頭を出されて、手に負えない感じです。

この後は難解な戦いに発展しましたが、黒が上手く行きませんでした。

井山九段の悪手が判然としませんが、いつの間にか柯潔九段のペースに嵌ってしまったようです。

第1戦で出鼻を挫かれながらも、態勢を立て直して2連勝とは、柯潔九段流石でしたね。

優勝できなかったのは残念でしたが、井山九段の強さは示せたのではないでしょうか。

ワールド碁チャンピオンシップや農心杯など、井山九段の活躍の場は他にも用意されています。

井山九段なら、必ず結果を出せると信じています。