皆様こんばんは。

五反田の指導碁教室も、間もなく1周年となります。

新しくやりたい事は色々ありますが、仕事が溜まり過ぎて何もできない状況です。

来月から本格的に動き出すとしましょう。

また、仕事に専念するため、当ブログも2~3週間ほど更新を休止します。

その間私の生存が心配な方は、ツイッターをご覧ください(笑)。

さて、それでは連続更新最終369日目は、Masterの棋譜紹介を行いましょう。

対局相手は江維傑九段(中国)です。

江九段は現在26歳、2012年にLG杯で世界戦優勝を果たしています。

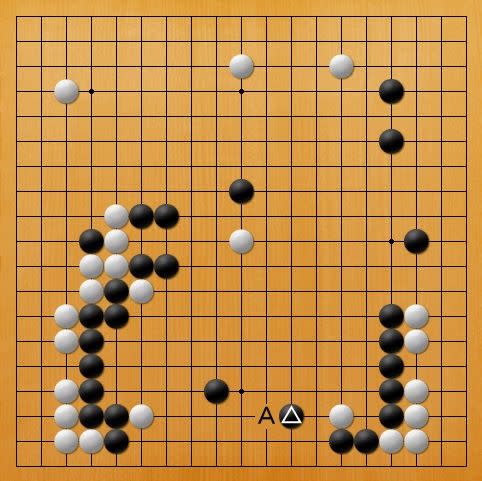

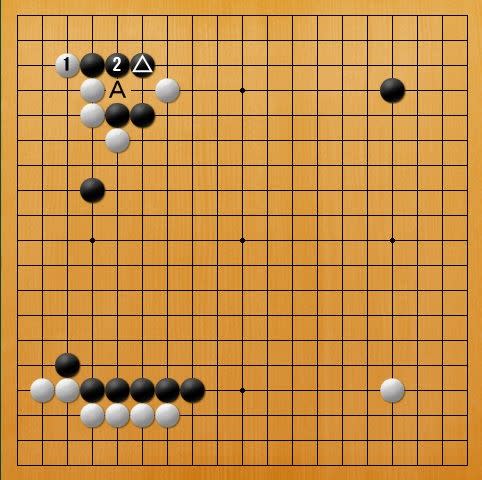

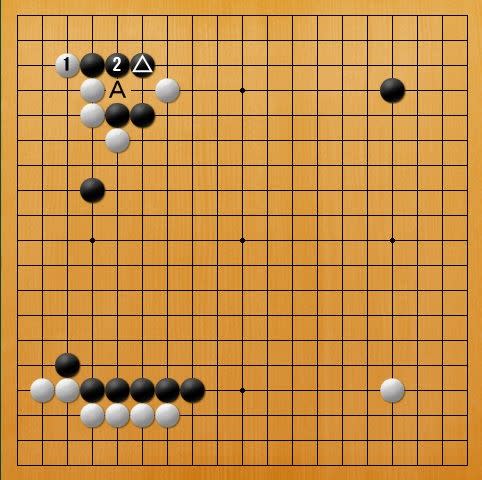

1図(テーマ図)

左下はツケ引き定石からの変化ですが、白△は比較的珍しい手です。

と言っても、何十年も前からある手で、現在も時々見かけます。

そして、今回のテーマは左上です。

これも何十年も前からある型ですが、非常に変化が多く、絶えず改良が行われて来ました。

手順中のこの黒1は大きな発明で、初期は黒Aと押さえていたようです。

しかし、黒Aは空き三角の形になる手なので、現在は黒1と打つ事が殆どです。

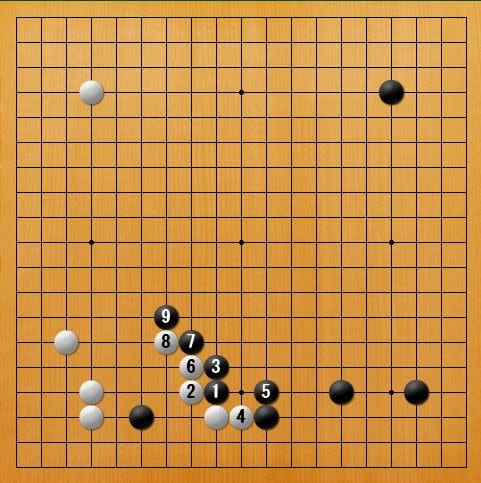

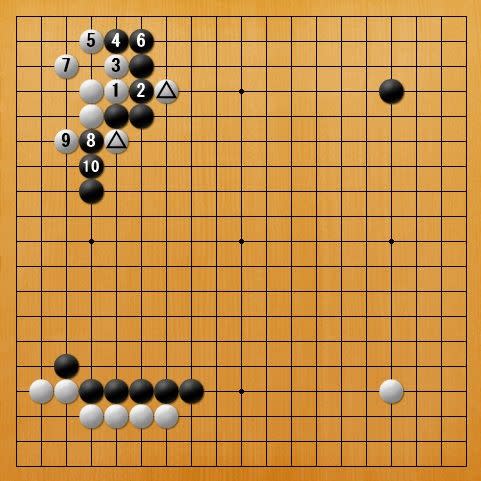

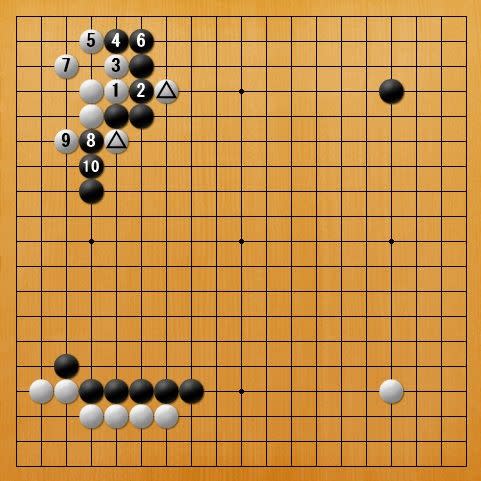

2図(変化図)

黒Aでも黒△でも、白は次に1と押さえるのが定石です。

それに対して黒2と守った時、黒△がタケフで2子と繋がる好形になっています。

これは空き三角になる黒Aに比べて明らかに勝ります。

ただし、黒△は離れた手なので、隙間を衝いて来る手に対策が無ければいけません。

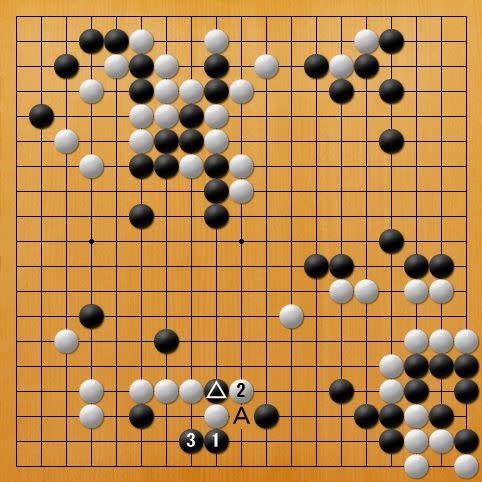

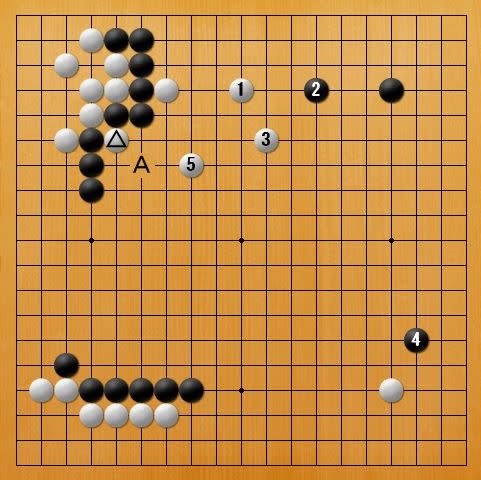

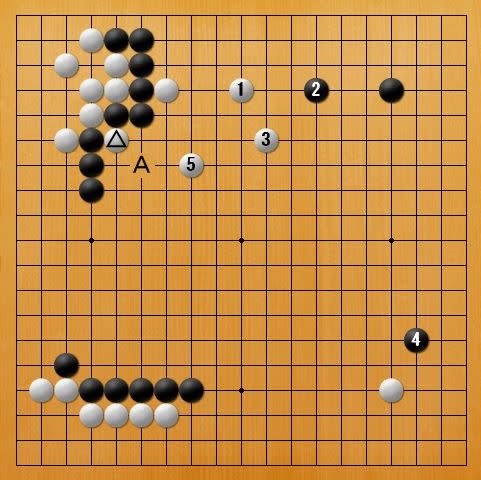

3図(実戦)

それが白1、3で、隅の黒1子を取る事ができます。

しかし、黒8と切れば黒良しというのが多くの棋士の感覚でした。

白△の2つが腐っているように見えるからです。

ですから、白1を心配する必要は無いとされ、プロの実戦には殆ど現れていない筈です。

(少なくとも、私は1局も見た事がありませんでした)

ところが、Masterは平然と(?)この打ち方を採用!

とても白が打てるように見えないのですが、Masterは全60局中、この型を3回も採用しています。

そして、その打ち方を見たプロが研究した結果、公式戦にも数多く現れるようになりました。

Masterの打ち方の中でも一番人気かもしれません。

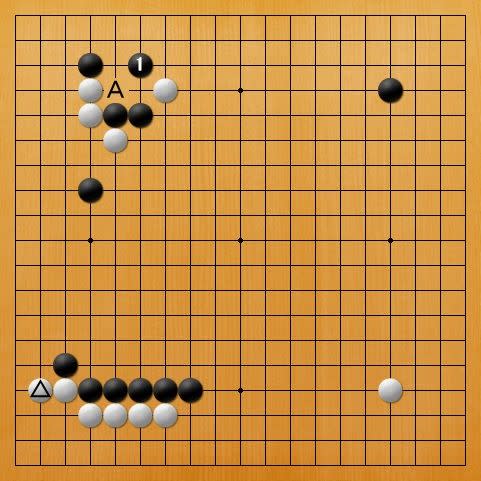

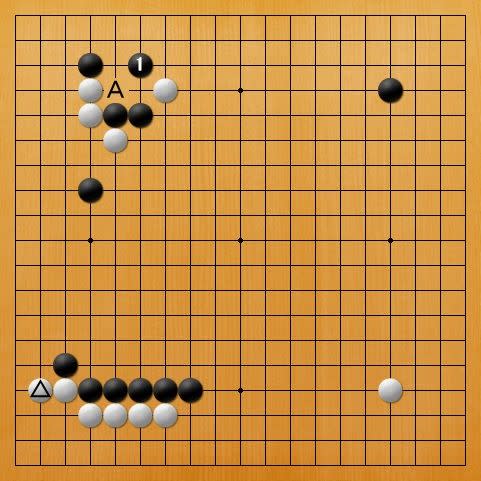

4図(実戦)

左上は黒の厚みに見えますが、そこに白1と近寄って行くのがポイントです。

白5までとなり、次に白Aが狙いです。

白△を救出できれば黒を分断できますし、黒Aと一手かけさせれば、それはそれで白△が役に立った事になります。

つまりMasterは、白1と打てば白△は腐らないと言っているのですね。

この打ち方は人間にも意図が分かり易いので、比較的真似し易いと言えるでしょう。

ただし上辺の白が狙われるので、捌きが得意な方向けと言えます。

それでは、これにてしばらく休みに入ります。

再開いたしましたら、またよろしくお願いいたします。

五反田の指導碁教室も、間もなく1周年となります。

新しくやりたい事は色々ありますが、仕事が溜まり過ぎて何もできない状況です。

来月から本格的に動き出すとしましょう。

また、仕事に専念するため、当ブログも2~3週間ほど更新を休止します。

その間私の生存が心配な方は、ツイッターをご覧ください(笑)。

さて、それでは連続更新最終369日目は、Masterの棋譜紹介を行いましょう。

対局相手は江維傑九段(中国)です。

江九段は現在26歳、2012年にLG杯で世界戦優勝を果たしています。

1図(テーマ図)

左下はツケ引き定石からの変化ですが、白△は比較的珍しい手です。

と言っても、何十年も前からある手で、現在も時々見かけます。

そして、今回のテーマは左上です。

これも何十年も前からある型ですが、非常に変化が多く、絶えず改良が行われて来ました。

手順中のこの黒1は大きな発明で、初期は黒Aと押さえていたようです。

しかし、黒Aは空き三角の形になる手なので、現在は黒1と打つ事が殆どです。

2図(変化図)

黒Aでも黒△でも、白は次に1と押さえるのが定石です。

それに対して黒2と守った時、黒△がタケフで2子と繋がる好形になっています。

これは空き三角になる黒Aに比べて明らかに勝ります。

ただし、黒△は離れた手なので、隙間を衝いて来る手に対策が無ければいけません。

3図(実戦)

それが白1、3で、隅の黒1子を取る事ができます。

しかし、黒8と切れば黒良しというのが多くの棋士の感覚でした。

白△の2つが腐っているように見えるからです。

ですから、白1を心配する必要は無いとされ、プロの実戦には殆ど現れていない筈です。

(少なくとも、私は1局も見た事がありませんでした)

ところが、Masterは平然と(?)この打ち方を採用!

とても白が打てるように見えないのですが、Masterは全60局中、この型を3回も採用しています。

そして、その打ち方を見たプロが研究した結果、公式戦にも数多く現れるようになりました。

Masterの打ち方の中でも一番人気かもしれません。

4図(実戦)

左上は黒の厚みに見えますが、そこに白1と近寄って行くのがポイントです。

白5までとなり、次に白Aが狙いです。

白△を救出できれば黒を分断できますし、黒Aと一手かけさせれば、それはそれで白△が役に立った事になります。

つまりMasterは、白1と打てば白△は腐らないと言っているのですね。

この打ち方は人間にも意図が分かり易いので、比較的真似し易いと言えるでしょう。

ただし上辺の白が狙われるので、捌きが得意な方向けと言えます。

それでは、これにてしばらく休みに入ります。

再開いたしましたら、またよろしくお願いいたします。