皆様こんばんは。

第1回13路盤プロアマトーナメント、本日予選が行われました。

70局にも及ぶ対局、如何でしたか?

なお幽玄の間の日本サーバーでは決勝の8局しか見えていないようですが、全ての対局をご覧になれます。

ソフトの右上あたりの「保存棋譜」を選んでいただき、そこから「大会サーバーの棋譜」を選んで頂くと一覧に現れるかと思います。

私はざっとですが全ての対局を観戦しました。

その中から問題を出題してみたいと思います。

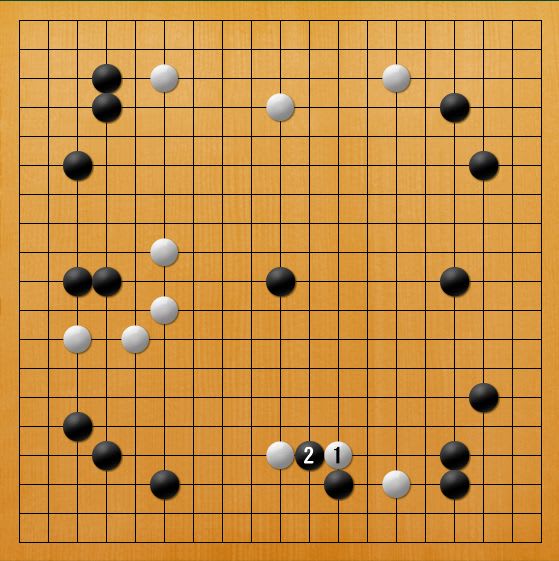

まずは初級編(?)、伊藤健良初段-大矢浩一九段戦です。

半目勝負でのコウ争い中、白1のコウ立ては失着で白Aを使うべきでした。

黒にチャンスが来ました。

どう対応しますか?

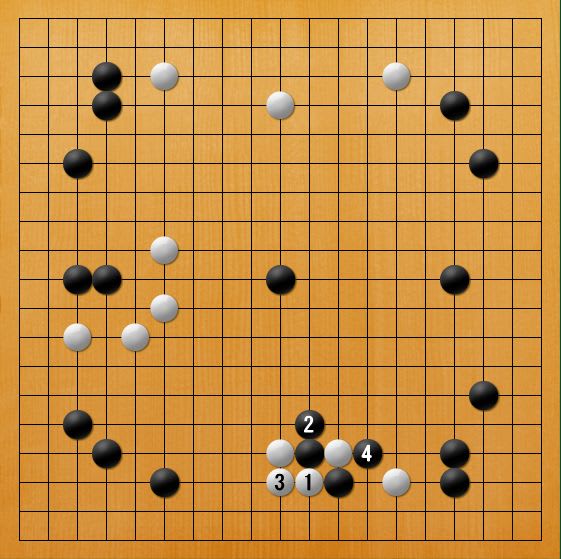

黒1とコウを繋いでしまうと大変、白7まで取られてしまいます。

実戦は黒2と受けました。

すると白3のコウ取りに受けなければならず、白5ツギとなって黒半目負けとなってしまいました。

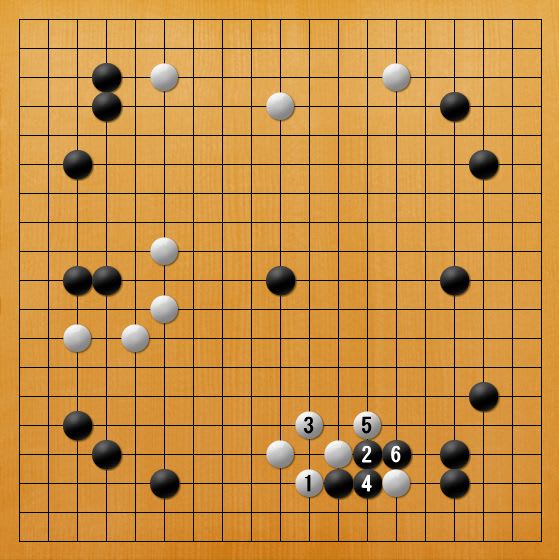

正解は黒2でした。

コウには勝てないので予め繋いでおくという事です。

白3のコウ取りには「パス」、続いて白Aの繋ぎにもやはり「パス」、これで白1の1子が持ち込みになり、黒半目勝ちとなります。

白1とやっていっても攻め合い負けです。

プロにとって難しい読みではなく、伊藤初段も当然読めていたでしょう。

察するに1目計算違いをしており、実戦のコースで安全に半目勝ちと判断したのではないかと思います。

13路盤は細かい勝負になりやすく、計算違いは即負けにつながります。

お気を付けください。

初級編と言いつつ難しかったかもしれませんね(笑)

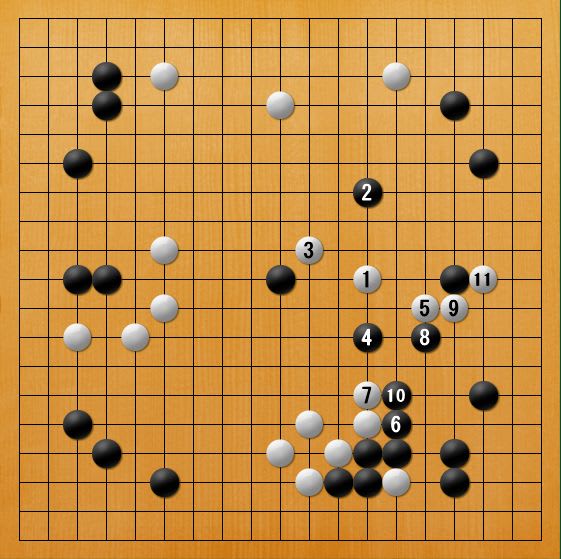

2局目、岡田伸一郎八段-三村智保九段戦です。

白△となった場面、下辺がどうなっているか考えてみてください。

黒1と当てていくのは枝葉の石が取れるだけ、白6まで失敗です。

黒1、3で延命工作をするのが正解です。

白1、3は仕方なく、黒4と攻め合いにいきます。

ここで白5は失敗で、黒6となって取られてしまいます。

前図白5では、本図白2とダメを詰めていかなければなりません。

黒も3とダメを詰めて、この形はどうなっていますか?

その後白1から黒4まで進み、黒の取り番コウとなります。

白は△の石も生きていないので、コウに負けると大変です。

黒としては大チャンスでした。

黒は39手目で準備したので、この図は見えていたはず。

タイミングを計っているうちに手を入れられてしまったのは残念でした。

微妙な勝負の綾はありましたが、ともかく13路盤では手所が超重要です。

このように、13路盤は読みや計算といった分野の練習にピッタリです。

皆様、ぜひお試しください!

第1回13路盤プロアマトーナメント、本日予選が行われました。

70局にも及ぶ対局、如何でしたか?

なお幽玄の間の日本サーバーでは決勝の8局しか見えていないようですが、全ての対局をご覧になれます。

ソフトの右上あたりの「保存棋譜」を選んでいただき、そこから「大会サーバーの棋譜」を選んで頂くと一覧に現れるかと思います。

私はざっとですが全ての対局を観戦しました。

その中から問題を出題してみたいと思います。

まずは初級編(?)、伊藤健良初段-大矢浩一九段戦です。

半目勝負でのコウ争い中、白1のコウ立ては失着で白Aを使うべきでした。

黒にチャンスが来ました。

どう対応しますか?

黒1とコウを繋いでしまうと大変、白7まで取られてしまいます。

実戦は黒2と受けました。

すると白3のコウ取りに受けなければならず、白5ツギとなって黒半目負けとなってしまいました。

正解は黒2でした。

コウには勝てないので予め繋いでおくという事です。

白3のコウ取りには「パス」、続いて白Aの繋ぎにもやはり「パス」、これで白1の1子が持ち込みになり、黒半目勝ちとなります。

白1とやっていっても攻め合い負けです。

プロにとって難しい読みではなく、伊藤初段も当然読めていたでしょう。

察するに1目計算違いをしており、実戦のコースで安全に半目勝ちと判断したのではないかと思います。

13路盤は細かい勝負になりやすく、計算違いは即負けにつながります。

お気を付けください。

初級編と言いつつ難しかったかもしれませんね(笑)

2局目、岡田伸一郎八段-三村智保九段戦です。

白△となった場面、下辺がどうなっているか考えてみてください。

黒1と当てていくのは枝葉の石が取れるだけ、白6まで失敗です。

黒1、3で延命工作をするのが正解です。

白1、3は仕方なく、黒4と攻め合いにいきます。

ここで白5は失敗で、黒6となって取られてしまいます。

前図白5では、本図白2とダメを詰めていかなければなりません。

黒も3とダメを詰めて、この形はどうなっていますか?

その後白1から黒4まで進み、黒の取り番コウとなります。

白は△の石も生きていないので、コウに負けると大変です。

黒としては大チャンスでした。

黒は39手目で準備したので、この図は見えていたはず。

タイミングを計っているうちに手を入れられてしまったのは残念でした。

微妙な勝負の綾はありましたが、ともかく13路盤では手所が超重要です。

このように、13路盤は読みや計算といった分野の練習にピッタリです。

皆様、ぜひお試しください!