皆様こんばんは。

本日は余正麒七段と芝野虎丸三段がDeepZenGoに勝ちました。

当初は全く勝負にならなかったですが、段々勝率が上がって来ましたね。

先日の五反田の教室には、仙台からのお客様がいらっしゃいました。

ネットで宣伝しているので、遠方の方にも何かの折にお越し頂けることがあります。

過去には大阪や福岡からのお客様もいらっしゃいましたが、次はどんな所からお越し頂けるでしょうか?

こんなことも教室運営の楽しみの1つになっています。

さて、本日は指導碁を題材にします。

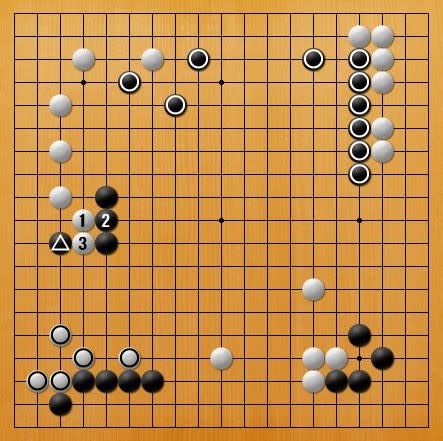

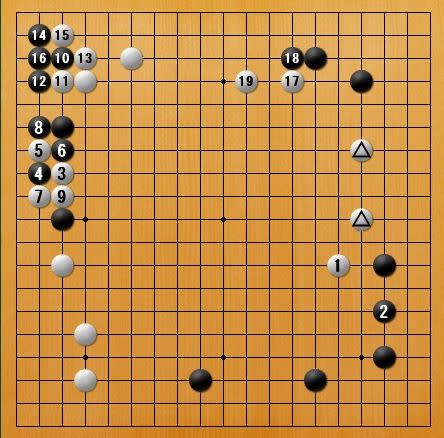

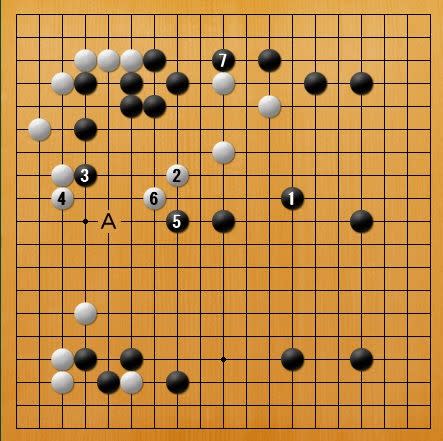

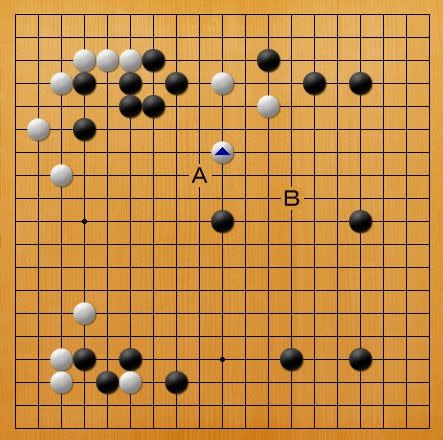

1図(テーマ図)

5子局です。

ここまで黒に全く悪手がありません。

白△と構えたものの、この白はまだまだ弱い石です。

黒はどんな方針で攻めますか?

具体的な着点は色々と考えられるので、ここではAとBに限定しましょう。

どちらが正しい攻めの方向でしょうか?

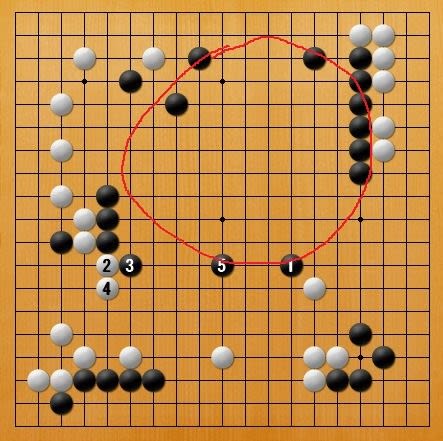

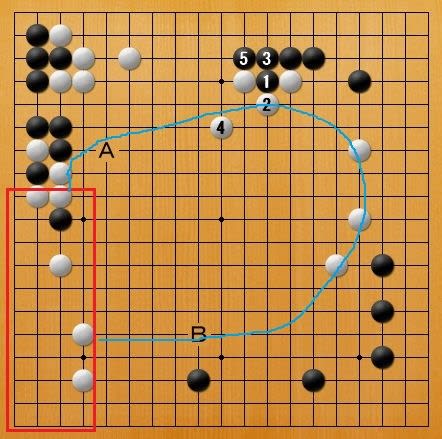

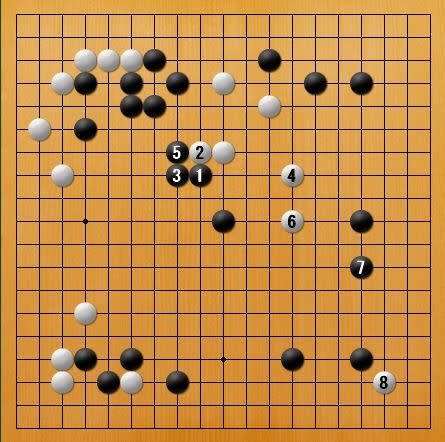

2図(失敗図)

実戦は黒1~5と、左側に蓋をしました。

しかし、これは方向違いで、白4~6と広い方向に頭を出されてしまいました。

白8と三々に入る余裕まで生じ、黒は攻めでポイントを上げる事に失敗しました。

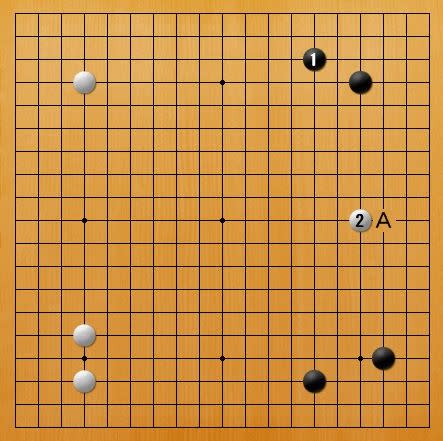

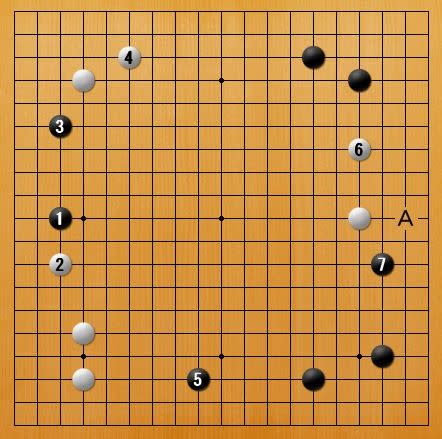

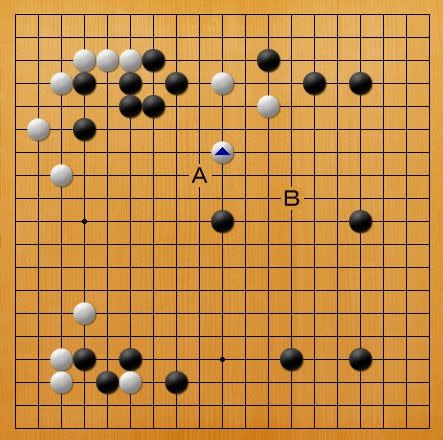

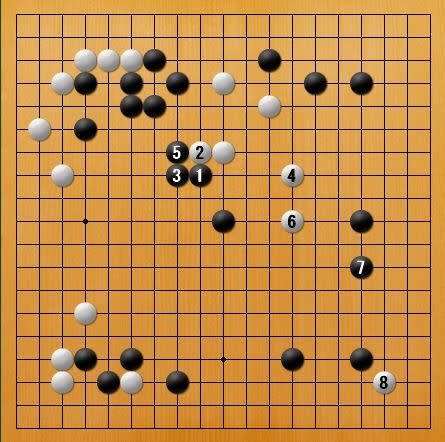

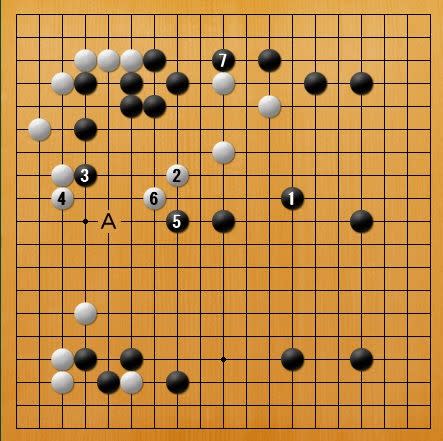

3図(正解図)

右下一帯が黒の大きな財産なので、それを育てながら白を攻める、黒1などが正しい攻めの方向です。

ポイントとなるのは左上黒の強弱判断です。

白2、6と頭を出されて心配なようですが、黒7と渡ってしまえば何の問題も無いのです。

こうなると、むしろ白がダメ場を走ったことが感じられるでしょう。

後に黒Aなどの攻めも残り、黒の必勝形です。

せっかく良い布石を築いていても、攻めの方向を間違えてチャンスを逃してしまうことはよくあります。

数手先をイメージしてから方向を決めるように心がけたいですね。

本日は余正麒七段と芝野虎丸三段がDeepZenGoに勝ちました。

当初は全く勝負にならなかったですが、段々勝率が上がって来ましたね。

先日の五反田の教室には、仙台からのお客様がいらっしゃいました。

ネットで宣伝しているので、遠方の方にも何かの折にお越し頂けることがあります。

過去には大阪や福岡からのお客様もいらっしゃいましたが、次はどんな所からお越し頂けるでしょうか?

こんなことも教室運営の楽しみの1つになっています。

さて、本日は指導碁を題材にします。

1図(テーマ図)

5子局です。

ここまで黒に全く悪手がありません。

白△と構えたものの、この白はまだまだ弱い石です。

黒はどんな方針で攻めますか?

具体的な着点は色々と考えられるので、ここではAとBに限定しましょう。

どちらが正しい攻めの方向でしょうか?

2図(失敗図)

実戦は黒1~5と、左側に蓋をしました。

しかし、これは方向違いで、白4~6と広い方向に頭を出されてしまいました。

白8と三々に入る余裕まで生じ、黒は攻めでポイントを上げる事に失敗しました。

3図(正解図)

右下一帯が黒の大きな財産なので、それを育てながら白を攻める、黒1などが正しい攻めの方向です。

ポイントとなるのは左上黒の強弱判断です。

白2、6と頭を出されて心配なようですが、黒7と渡ってしまえば何の問題も無いのです。

こうなると、むしろ白がダメ場を走ったことが感じられるでしょう。

後に黒Aなどの攻めも残り、黒の必勝形です。

せっかく良い布石を築いていても、攻めの方向を間違えてチャンスを逃してしまうことはよくあります。

数手先をイメージしてから方向を決めるように心がけたいですね。