皆様こんばんは。

本日は有楽町囲碁センターにて指導碁を行いました。

お越し頂いた方々、ありがとうございました。

さて、本日はMasterの対局をご紹介します。

相手は世界戦優勝経験もある、金志錫九段(韓国)です。<追記>金庭賢六段の可能性が高いようです。

本局は序盤早々、信じられない手が飛び出しました。

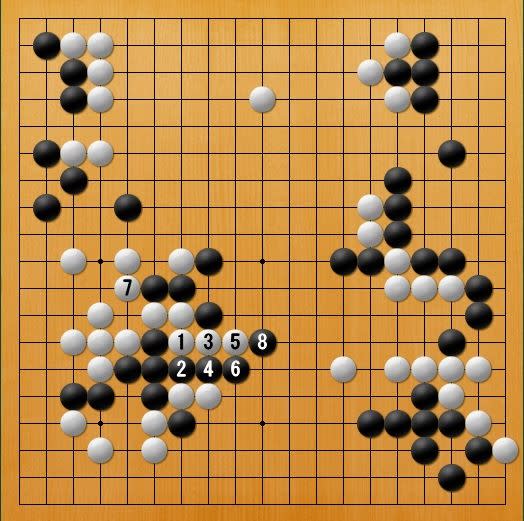

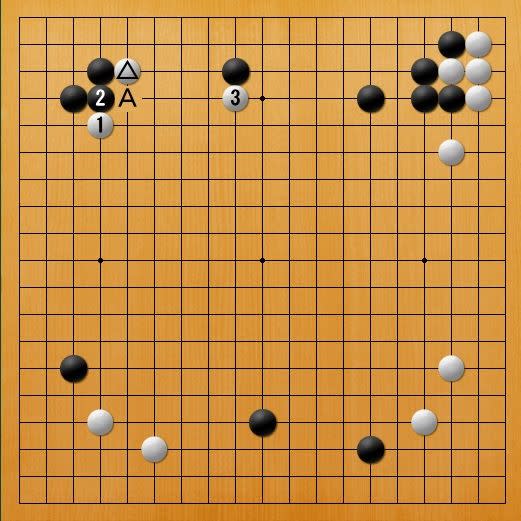

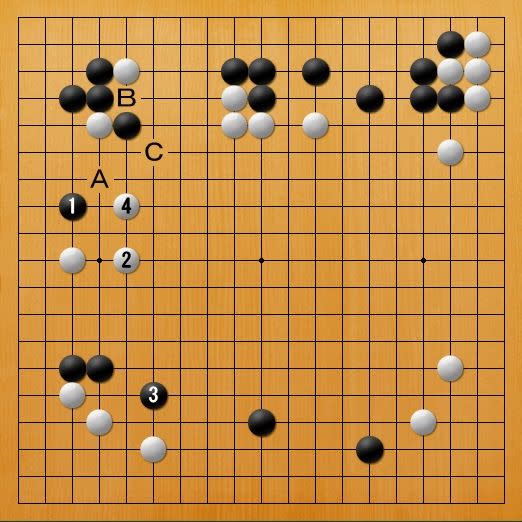

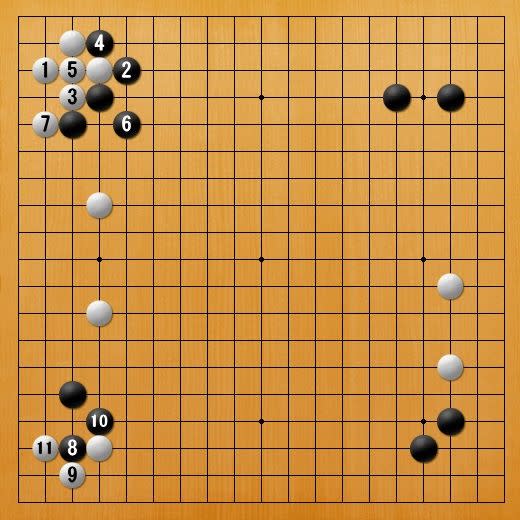

1図(テーマ図)

そんな馬鹿な!

周囲に何もない状況での三々入りは、本当に衝撃的でした。

確かに、これまでもMasterは独特の打ち回しを見せて来ました。

本当に良い手なのか、疑問に思ってしまうような手も多くありました。

しかし、この手は次元が違います。

これをやったら必ず悪くなるという、タブーに触れるような手なのです。

多くの場合、三々入りは相手の模様や地を荒らす目的で打たれます。

その代わり、相手に厚みを作らせてしまうのは止むを得ません。

確か小林光一名誉棋聖が、三連星の布石に対して12手目ぐらいで三々に入った碁があったような・・・。

しかし、この場合近くに全く石がありません。

こんな時は慌てて三々に入る必要が無く、入ってしまうと相手を強くしてしまうだけで損だと考えられて来ました。

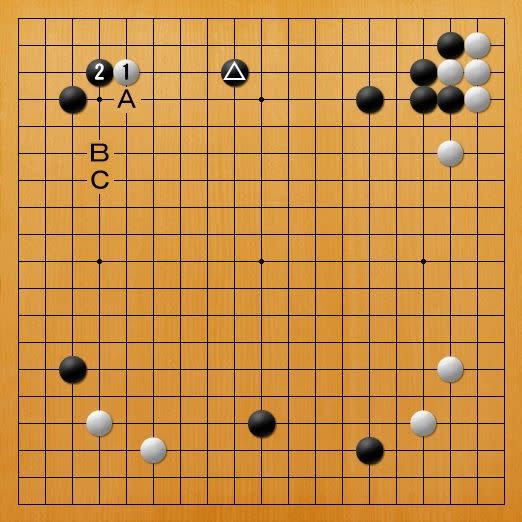

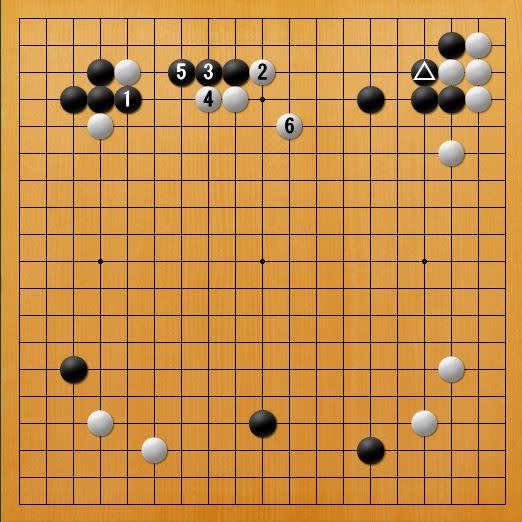

2図(実戦)

白7までと換わっておいて、一転して黒8へ・・・。

一見すると支離滅裂な動きですし、Masterにしては随分石が下に行っている印象です。

ここで重要になるのは、白7の後左下黒Aからの先手ハネツギを打っていない事です。

定石では打つ事になっていますが、打ってしまうとこの一連の打ち方は、意味を成さなくなってしまうのです。

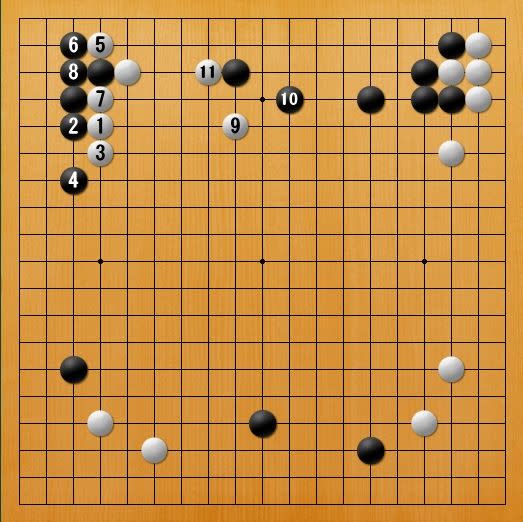

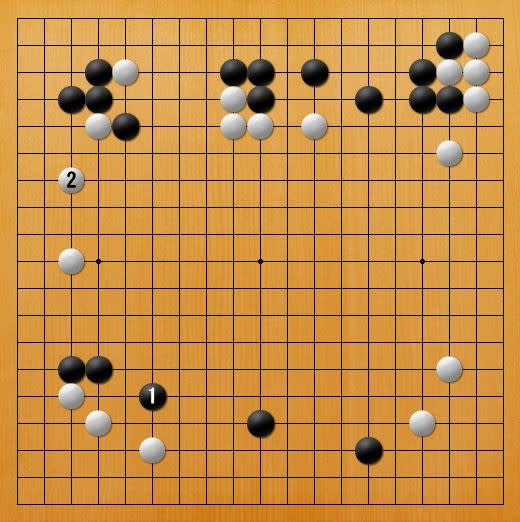

3図(実戦)

さらに、この進行も異様に映ります。

黒10と左下から動き、気が変わったように黒12と詰めるとは・・・。

もちろん、実際には予定の行動なのでしょう。

どう打っても白が良さそうと感じますが、意外とこの後の打ち方が悩ましいのです。

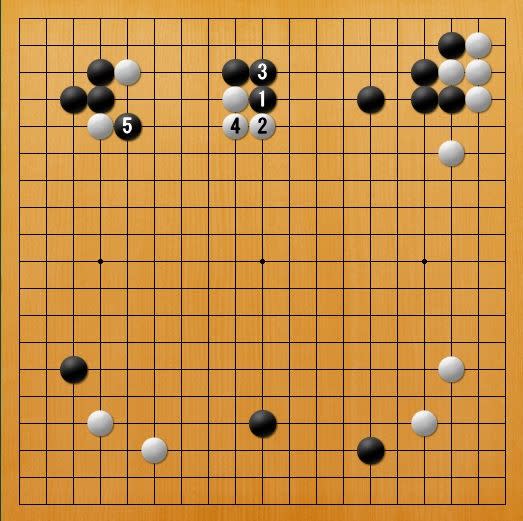

4図(変化図)

白1と堅く開けば安全ですが、これにはすかさず黒2、4とハネツギを打って来るでしょう。

結果的に白1が厚みを小さく囲うような手になっており、この図は考える気がしません。

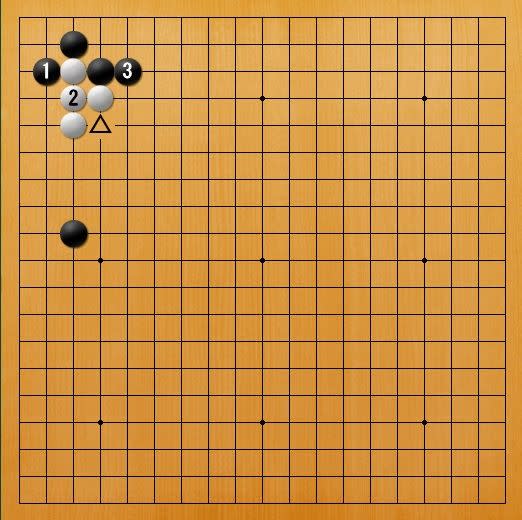

5図(実戦)

という訳で白1と大きく開きましたが、すかさず黒2と割って入りました。

白△を壁攻めしようというもので、これが三々入りからの予定のコースでしょう。

三々入りは地を取る目的ではなく、白の根拠を奪っていたのです。

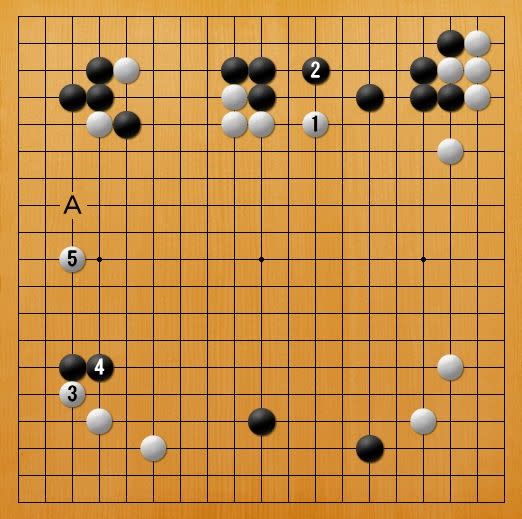

6図(実戦)

そして黒10までと進みました。

白はひとまず下辺を治まりましたが、黒10までと勢力を作られると、次に黒Aが大きくなって来ました。

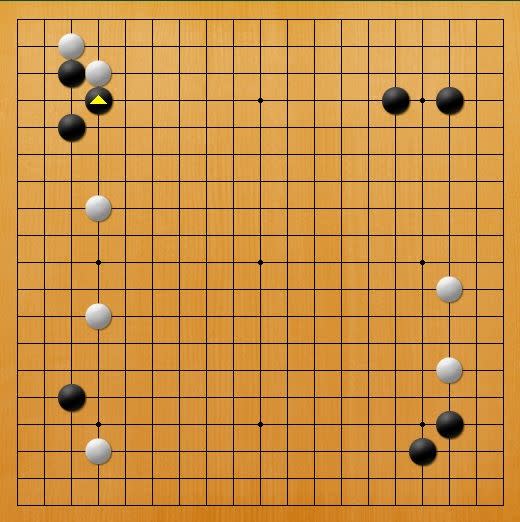

7図(実戦)

そこで白1に先行しましたが、満を持して黒4からの攻めが来ました。

黒12までとなると、急に白が苦しく見えて来ませんか?

支離滅裂に見えた黒石の配置も、こうなってみると無駄がありません。

この後中央に大きな黒地ができる展開になりました。

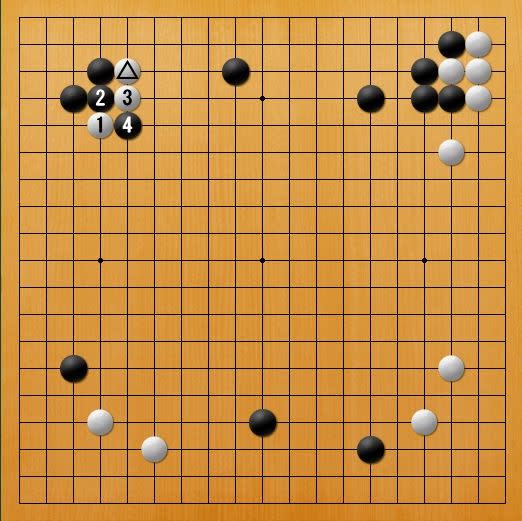

8図(変化図)

繰り返しになりますが、定石通り黒1、3のハネツギを打つようでは趣旨が通りません。

白△あたりに眼ができやすい形で、この白が厚みになってしまいます。

後に下辺を打つ際は、強気に白Aまで広げて来るでしょう。

ただし、黒1、3を打たない場合、黒Bの這いを打たなければいけません。

それ自体がかなりつらい手なので、やはり形からすれば、いきなりの三々入りは黒が悪いでしょう。

この局面の配置だからこそ成立した手だと思います。

しかし、三々に入るべき局面を見極めるのは至難の業です。

使いどころを間違えると、大きく形勢を損なう事もあるでしょうから、その点はご注意ください。

たぶん私は真似しません(笑)。

本日は有楽町囲碁センターにて指導碁を行いました。

お越し頂いた方々、ありがとうございました。

さて、本日はMasterの対局をご紹介します。

相手は世界戦優勝経験もある、

本局は序盤早々、信じられない手が飛び出しました。

1図(テーマ図)

そんな馬鹿な!

周囲に何もない状況での三々入りは、本当に衝撃的でした。

確かに、これまでもMasterは独特の打ち回しを見せて来ました。

本当に良い手なのか、疑問に思ってしまうような手も多くありました。

しかし、この手は次元が違います。

これをやったら必ず悪くなるという、タブーに触れるような手なのです。

多くの場合、三々入りは相手の模様や地を荒らす目的で打たれます。

その代わり、相手に厚みを作らせてしまうのは止むを得ません。

確か小林光一名誉棋聖が、三連星の布石に対して12手目ぐらいで三々に入った碁があったような・・・。

しかし、この場合近くに全く石がありません。

こんな時は慌てて三々に入る必要が無く、入ってしまうと相手を強くしてしまうだけで損だと考えられて来ました。

2図(実戦)

白7までと換わっておいて、一転して黒8へ・・・。

一見すると支離滅裂な動きですし、Masterにしては随分石が下に行っている印象です。

ここで重要になるのは、白7の後左下黒Aからの先手ハネツギを打っていない事です。

定石では打つ事になっていますが、打ってしまうとこの一連の打ち方は、意味を成さなくなってしまうのです。

3図(実戦)

さらに、この進行も異様に映ります。

黒10と左下から動き、気が変わったように黒12と詰めるとは・・・。

もちろん、実際には予定の行動なのでしょう。

どう打っても白が良さそうと感じますが、意外とこの後の打ち方が悩ましいのです。

4図(変化図)

白1と堅く開けば安全ですが、これにはすかさず黒2、4とハネツギを打って来るでしょう。

結果的に白1が厚みを小さく囲うような手になっており、この図は考える気がしません。

5図(実戦)

という訳で白1と大きく開きましたが、すかさず黒2と割って入りました。

白△を壁攻めしようというもので、これが三々入りからの予定のコースでしょう。

三々入りは地を取る目的ではなく、白の根拠を奪っていたのです。

6図(実戦)

そして黒10までと進みました。

白はひとまず下辺を治まりましたが、黒10までと勢力を作られると、次に黒Aが大きくなって来ました。

7図(実戦)

そこで白1に先行しましたが、満を持して黒4からの攻めが来ました。

黒12までとなると、急に白が苦しく見えて来ませんか?

支離滅裂に見えた黒石の配置も、こうなってみると無駄がありません。

この後中央に大きな黒地ができる展開になりました。

8図(変化図)

繰り返しになりますが、定石通り黒1、3のハネツギを打つようでは趣旨が通りません。

白△あたりに眼ができやすい形で、この白が厚みになってしまいます。

後に下辺を打つ際は、強気に白Aまで広げて来るでしょう。

ただし、黒1、3を打たない場合、黒Bの這いを打たなければいけません。

それ自体がかなりつらい手なので、やはり形からすれば、いきなりの三々入りは黒が悪いでしょう。

この局面の配置だからこそ成立した手だと思います。

しかし、三々に入るべき局面を見極めるのは至難の業です。

使いどころを間違えると、大きく形勢を損なう事もあるでしょうから、その点はご注意ください。

たぶん私は真似しません(笑)。

」

」