本日は棋聖戦第3局の1日目が行われました。

井山棋聖が3連勝となるか、一力挑戦者が1勝を返すか・・・。

この1局は非常に重要ですね。

1図(実戦)

一力挑戦者の黒番です。

黒1の低い受け、そしてそこに潜り込む白2、4・・・。

一昔前では考えられなかった進行です。

AIの影響力は大きいですね。

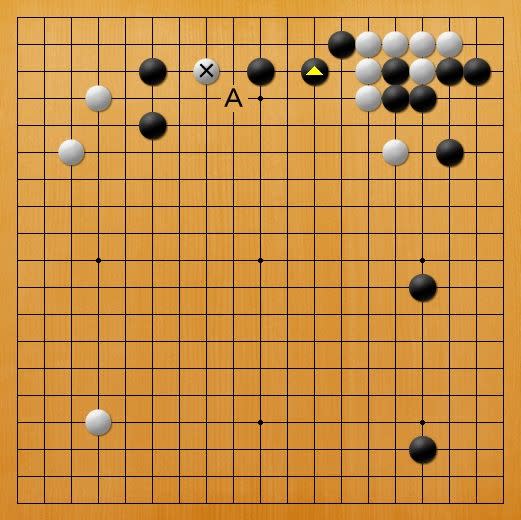

2図(実戦)

黒△には驚きました。

この局面、私には黒Aと打って白×を制する手しか思い付きません。

一力挑戦者と同じ手を打つ棋士はほとんどいないのではないでしょうか?

あえて難しい戦いを求める、気合の一手です。

3図(実戦)

本日最も感銘を受けたのがこの一手です。

黒Aの割り込みを防ぎながら白Bの切断を見ていますね。

どっしりと腰を据えた一手で、地味ながらも迫力があります。

流石の一手だと思いました。

4図(打ち掛け局面)

白△と打った場面で打ち掛けとなりました。

黒×と白×、黒〇と白〇がそれぞれ競り合っている状況です。

左右どちらの戦いを優先するべきか?

また、その着点は?

何時間かけても結論が出せそうもない、難解な局面です。

簡単だった前局とは大違いですね。

5図(封じ手予想)

封じ手予想は黒1のツケにしました。

有名な手筋であり、プロはまずここに目が行きます。

ただ、これで上手くいくかは別問題です。

正直なところ、当たっている確信は全くありません。

確信があれば当たるというものでもありませんが・・・。

明日の展開も全く予想できません。

激戦に突入する可能性もありますね。

明日もぜひご覧ください。

なお、私は河野臨九段と対局します。

こちらも幽玄の間で中継されますので、よろしければご覧ください。