皆様こんばんは。

本日の私の対局は残念な結果になりました。

感想はまた後日投稿します。

天元戦はまたしても一力七段が挑戦者になりましたね。

実力はもちろん、もはや「名前で勝てる」レベルになっているのではないでしょうか。

そろそろ井山六冠からタイトルを奪ってもおかしくないと思います。

さて、本日は名人戦第1局2日目が行われました。

またしても手順を追っただけというレベルですが、感想を述べたいと思います。

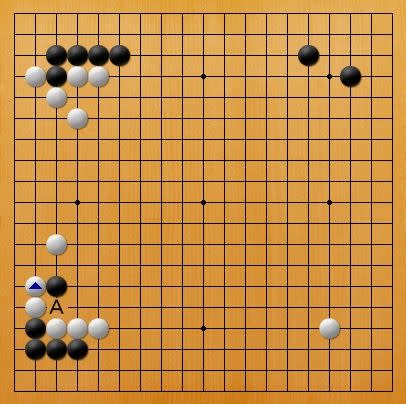

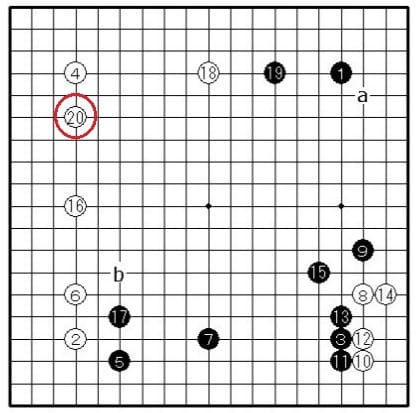

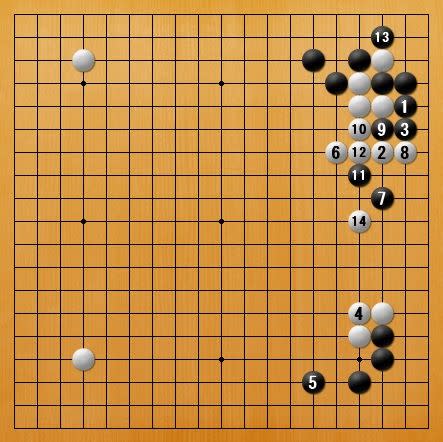

1図(封じ手)

封じ手は黒△の切り込みでした!

予告通り、私の予想とは違いましたね(笑)。

この手は村川大介八段が予想していました。

それを見て、私の予想が外れることを悟ったのです。

いかにもぴったりの一手でした。

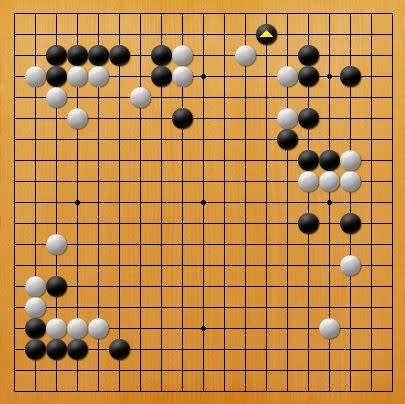

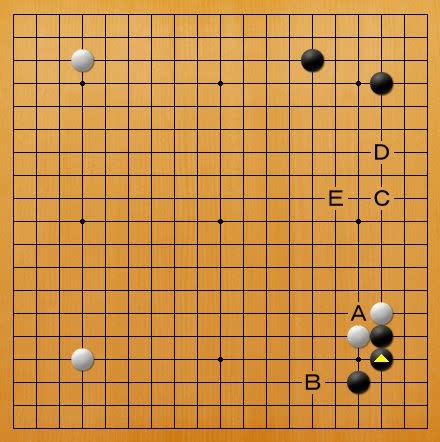

2図(実戦)

黒△と左右の白を分断した場面です。

白はまたしても生きていない石を抱えました。

私がリアルタイムで見ていたら、とても白が勝てるようには思えなかったでしょうね。

両方の石を凌ぎ切るまでには時間がかかりそうです。

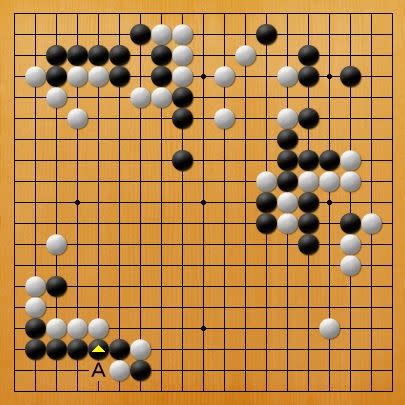

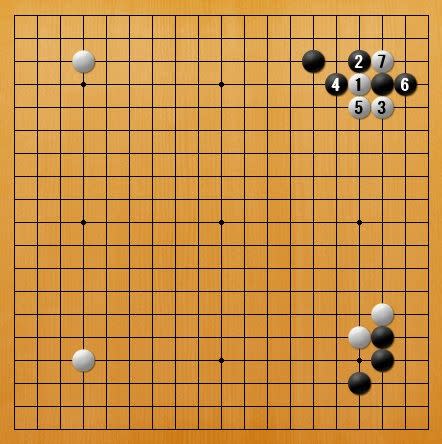

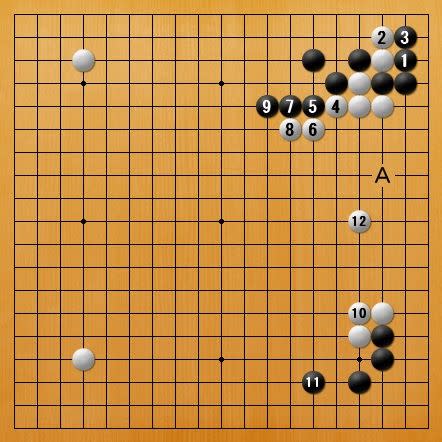

3図(実戦)

ところが、実戦はなんと白×を捨て、黒△と黒×を取りに行く振り替わり作戦に!

白が苦しそうな流れでしたが、このあたりで主導権を奪い返した印象です。

私は碁を観戦している時、こうした場面が一番楽しく感じますね。

私も捨て石は好きですが、流石にレベルが違います。

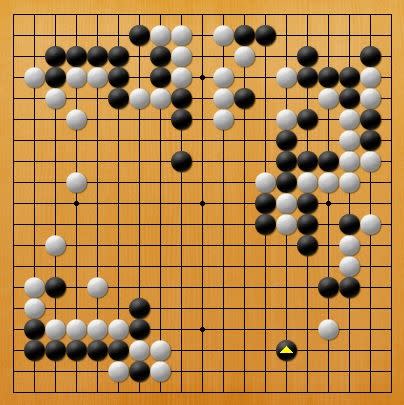

この後も大きな変化が続いたようですが、高尾名人が先勝しました。

第2局以降も楽しみです。

本日の私の対局は残念な結果になりました。

感想はまた後日投稿します。

天元戦はまたしても一力七段が挑戦者になりましたね。

実力はもちろん、もはや「名前で勝てる」レベルになっているのではないでしょうか。

そろそろ井山六冠からタイトルを奪ってもおかしくないと思います。

さて、本日は名人戦第1局2日目が行われました。

またしても手順を追っただけというレベルですが、感想を述べたいと思います。

1図(封じ手)

封じ手は黒△の切り込みでした!

予告通り、私の予想とは違いましたね(笑)。

この手は村川大介八段が予想していました。

それを見て、私の予想が外れることを悟ったのです。

いかにもぴったりの一手でした。

2図(実戦)

黒△と左右の白を分断した場面です。

白はまたしても生きていない石を抱えました。

私がリアルタイムで見ていたら、とても白が勝てるようには思えなかったでしょうね。

両方の石を凌ぎ切るまでには時間がかかりそうです。

3図(実戦)

ところが、実戦はなんと白×を捨て、黒△と黒×を取りに行く振り替わり作戦に!

白が苦しそうな流れでしたが、このあたりで主導権を奪い返した印象です。

私は碁を観戦している時、こうした場面が一番楽しく感じますね。

私も捨て石は好きですが、流石にレベルが違います。

この後も大きな変化が続いたようですが、高尾名人が先勝しました。

第2局以降も楽しみです。