<本日の一言>

先にお知らせしていた通り、明日からしばらく不定期更新になります。

タイトル戦や個人的なお知らせなど、何かあった時だけ更新する予定です。

</本日の一言>

皆様こんばんは。

本日は棋聖戦第5局の2日目が行われました。

早速振り返っていきましょう。

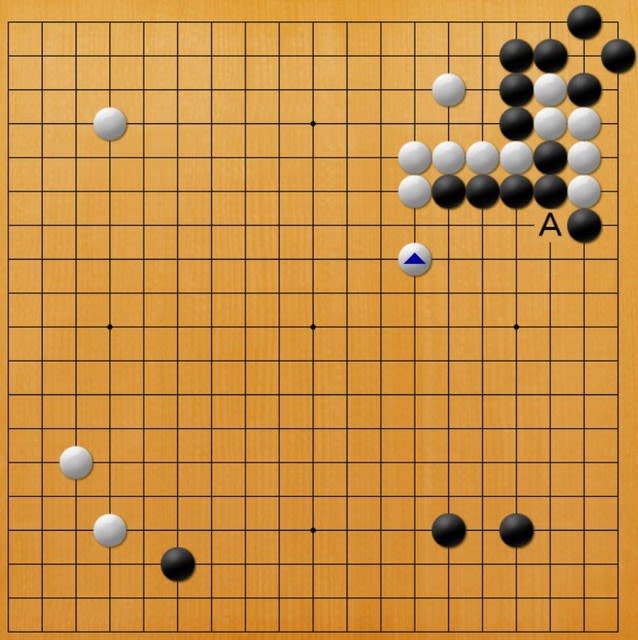

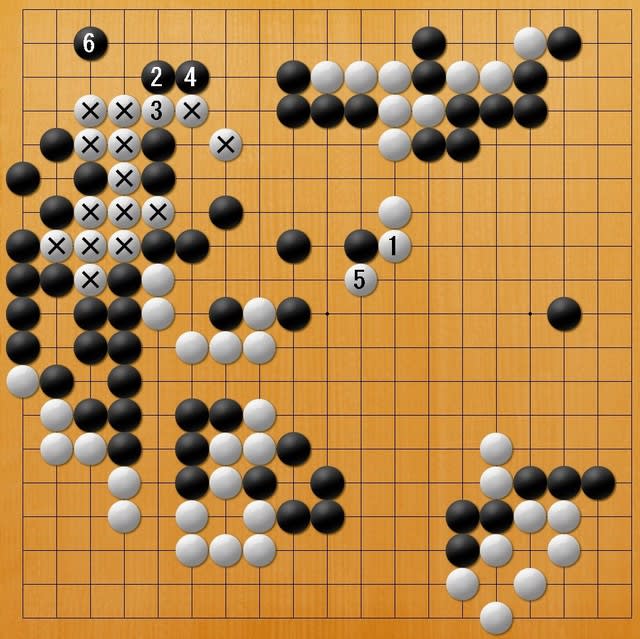

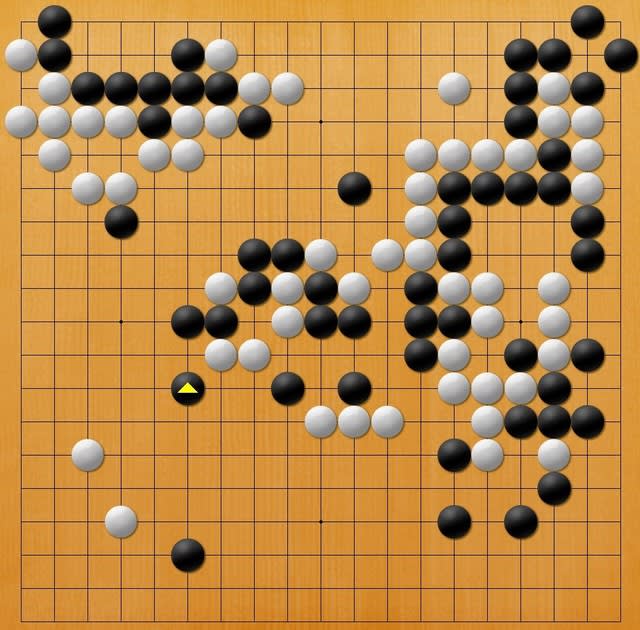

1図(封じ手)

封じ手は白△でした!

無事正解できて良かったです。

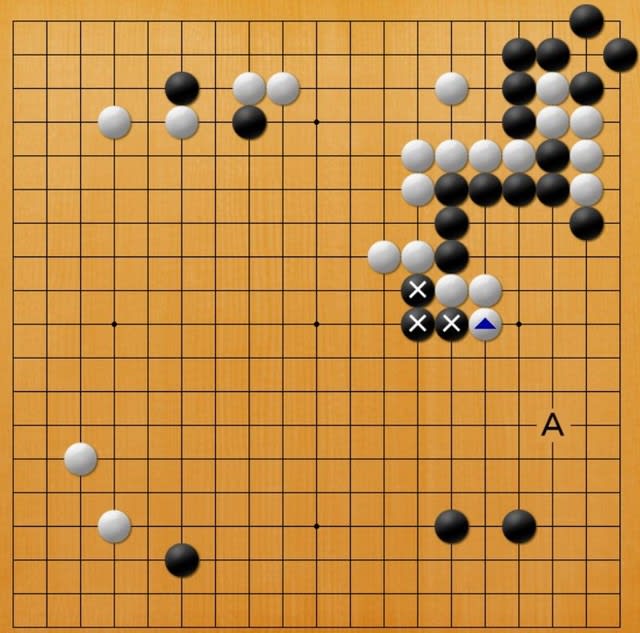

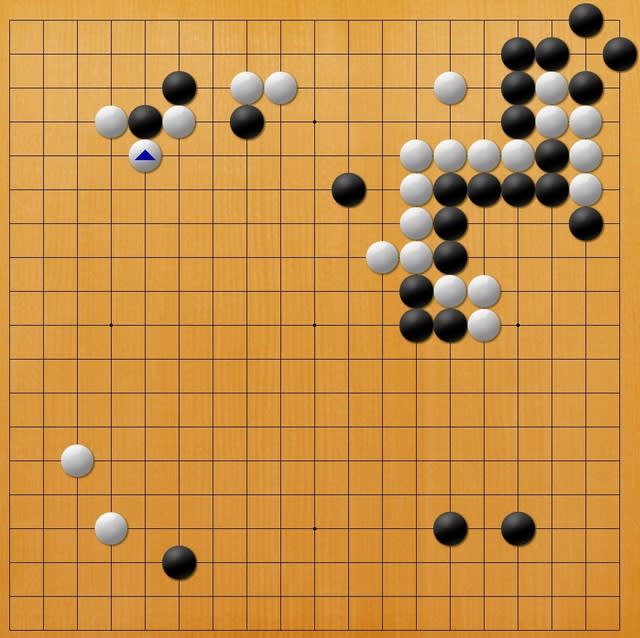

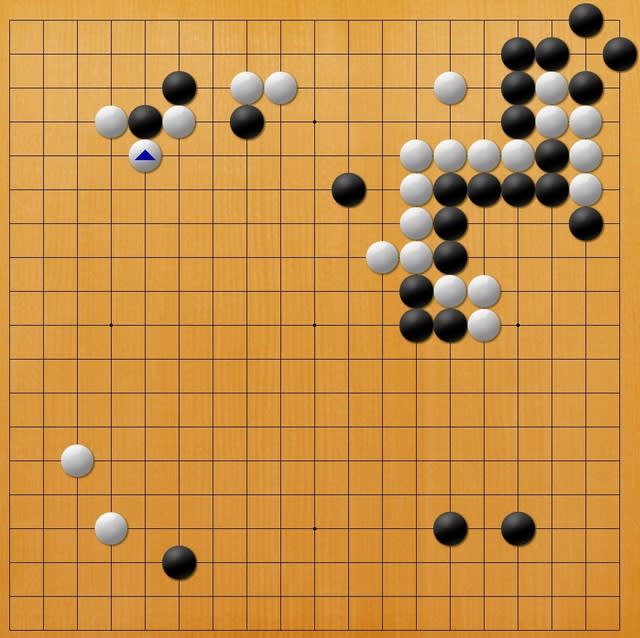

2図(実戦)

白1からの動きは流石ですね。

ただ逃げるだけでなく、目一杯に形を作っています。

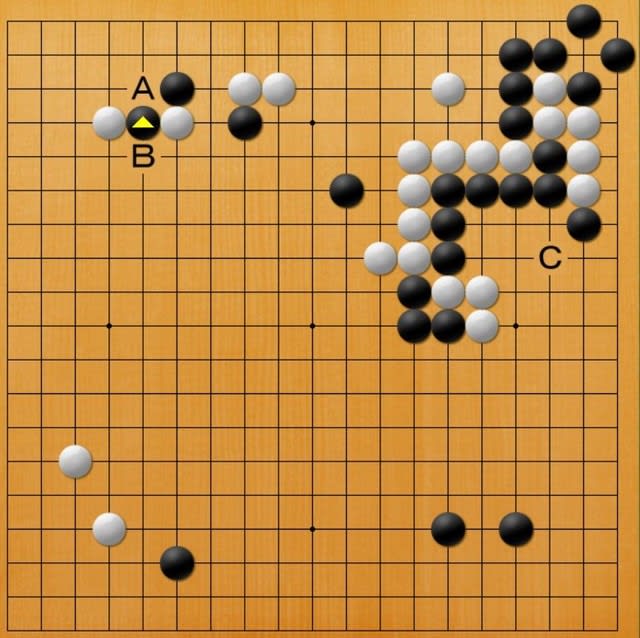

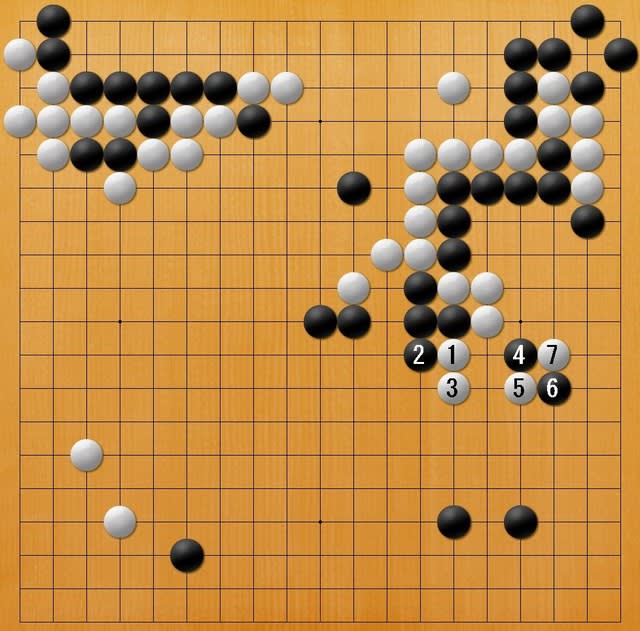

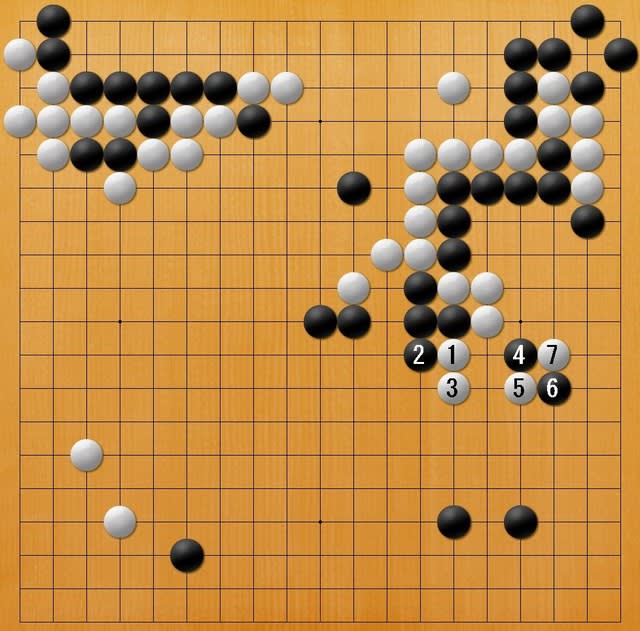

3図(実戦)

白△まで、堂々と脱出しました。

黒×も弱くなっており、白の優勢が見えてきました。

しかし、最近の井山棋聖は優勢の碁をそのまま勝ちきれるとは限りませんね。

七冠時代は、一度リードしたら碁が終わったように思えるほどでしたが・・・。

やはり、まだベストコンディションには遠いのかもしれません。

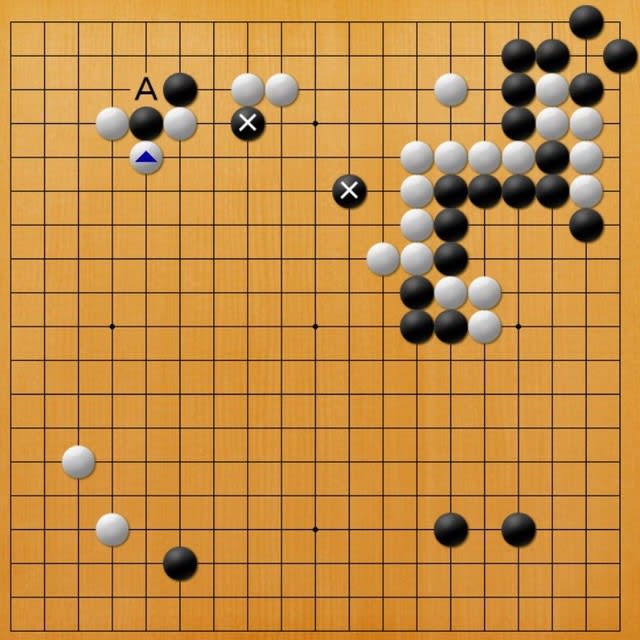

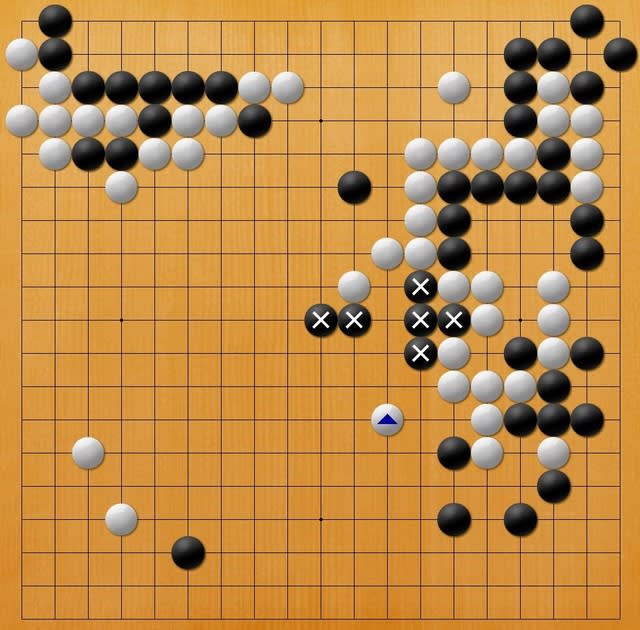

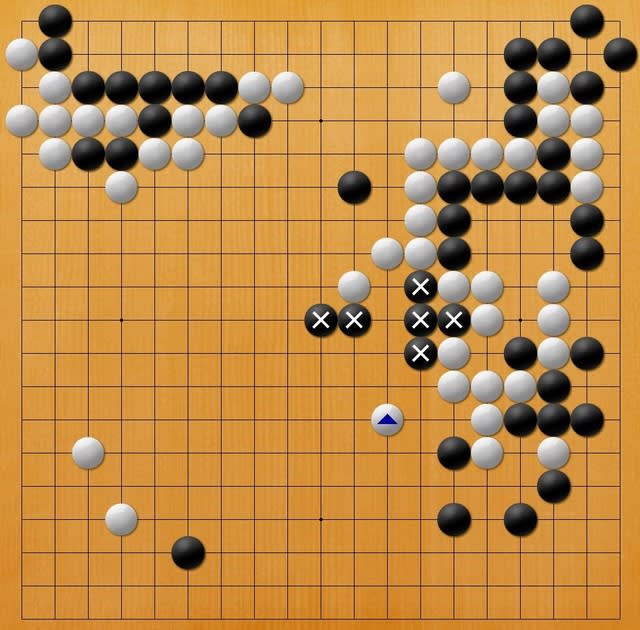

4図(実戦)

山下挑戦者は、形勢が少し苦しいぐらいの状況で一番力を発揮するイメージがあります。

黒△のカケが厳しく、だいぶ雰囲気が変わってきましたね。

この後は激戦に突入しました。

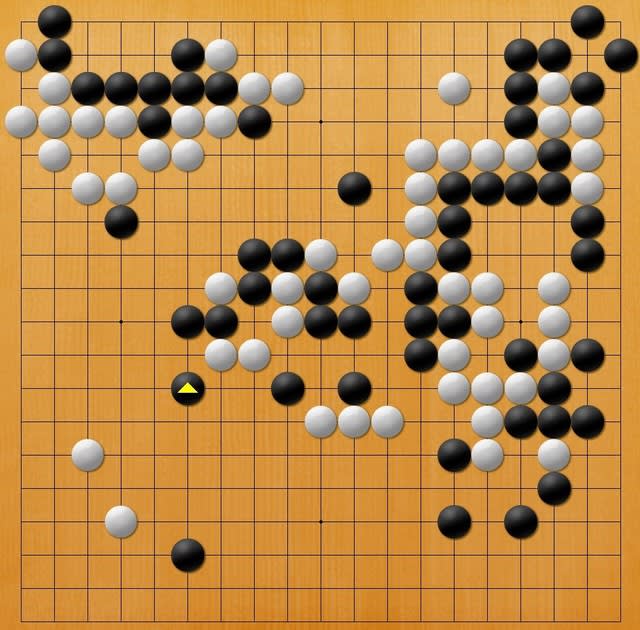

5図(終局図)

これが終局図ですが・・・。

×の石は全て死に石です!

思いもよらない結末になりましたね。

結果は山下挑戦者が黒番6目半勝ちを収め、シリーズ成績を2勝3敗としました。

いよいよ盛り上がってきましたね。

3月7日(木)、8日(金)に行われる第6局は必見です。

先にお知らせしていた通り、明日からしばらく不定期更新になります。

タイトル戦や個人的なお知らせなど、何かあった時だけ更新する予定です。

</本日の一言>

皆様こんばんは。

本日は棋聖戦第5局の2日目が行われました。

早速振り返っていきましょう。

1図(封じ手)

封じ手は白△でした!

無事正解できて良かったです。

2図(実戦)

白1からの動きは流石ですね。

ただ逃げるだけでなく、目一杯に形を作っています。

3図(実戦)

白△まで、堂々と脱出しました。

黒×も弱くなっており、白の優勢が見えてきました。

しかし、最近の井山棋聖は優勢の碁をそのまま勝ちきれるとは限りませんね。

七冠時代は、一度リードしたら碁が終わったように思えるほどでしたが・・・。

やはり、まだベストコンディションには遠いのかもしれません。

4図(実戦)

山下挑戦者は、形勢が少し苦しいぐらいの状況で一番力を発揮するイメージがあります。

黒△のカケが厳しく、だいぶ雰囲気が変わってきましたね。

この後は激戦に突入しました。

5図(終局図)

これが終局図ですが・・・。

×の石は全て死に石です!

思いもよらない結末になりましたね。

結果は山下挑戦者が黒番6目半勝ちを収め、シリーズ成績を2勝3敗としました。

いよいよ盛り上がってきましたね。

3月7日(木)、8日(金)に行われる第6局は必見です。