皆様こんばんは。

囲碁ライターの内藤由紀子さんから、最近出版された本を頂きました。

木谷実九段の「木谷道場」については、ひらつか囲碁まつりの記事で触れました。

その木谷道場のエピソードをまとめた本です。

門下の棋士をはじめてとした、道場に関わった方々の思い出が記されています。

木谷九段は明治の終わりの生まれですから、木谷道場は歴史の中の1コマというイメージがありました。

しかし、よくよく考えてみると、木谷道場は37年間にも渡って続きましたから、私が生まれる10年ぐらい前まで存在していたのですね。

既に鬼籍に入った棋士も多い一方、小林覚九段など、まだ50代の棋士もいます。

木谷九段は、一流棋士になってからの大半の時間を、弟子と共に過ごしてきたのです。

そんな事ができるのは、囲碁をこの上なく愛していたからでしょうね。

この本のエピソードを読むと、木谷九段がどんな思いで弟子たちを育てていたのか、伝わってくる気がします。

さて、本日は幽玄の間で中継された対局をご紹介します。

第42期名人戦最終予選、安達利昌四段(黒)と一力遼七段の対局です。

この碁は、棋士である私が見ても全く分かりませんでした。

完全に2人だけの世界に入ってしまっている感じですね。

それでも、分かる部分だけ皆様にお伝えしましょう。

一手一手の意味が分からなくても、両者が必死に戦っている雰囲気を感じ取って頂きたいですね。

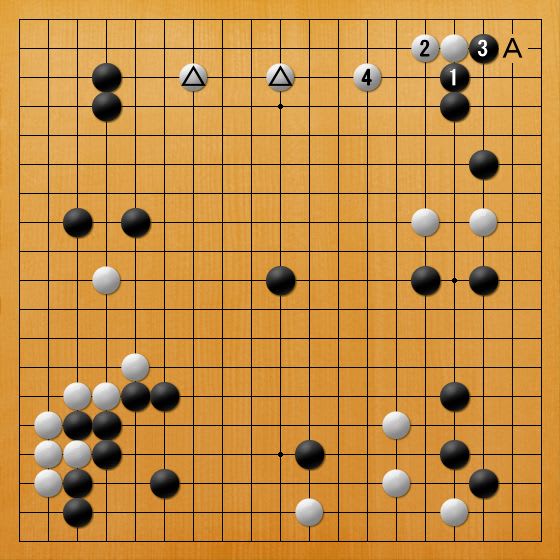

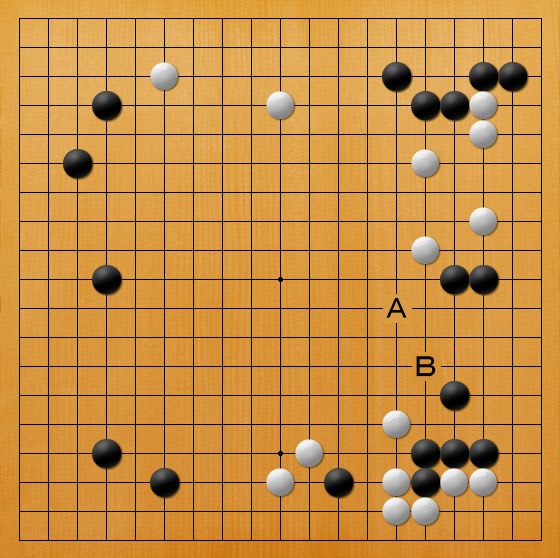

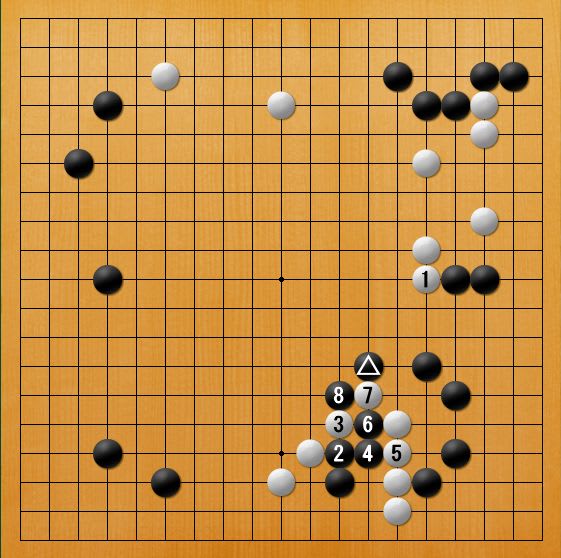

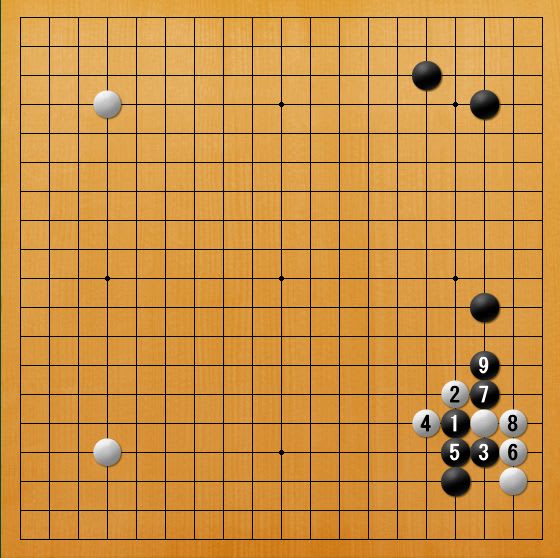

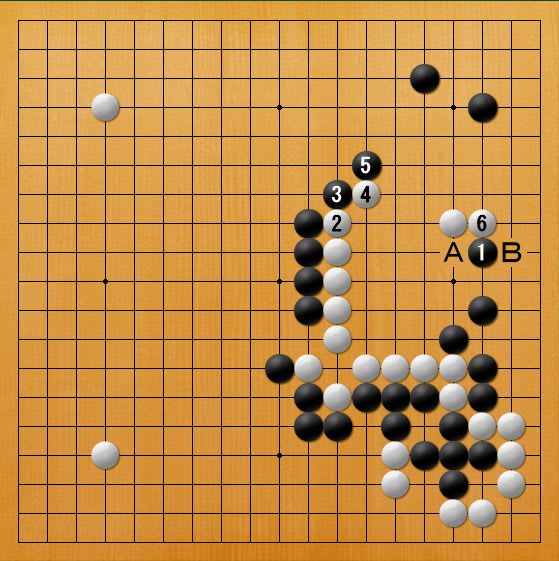

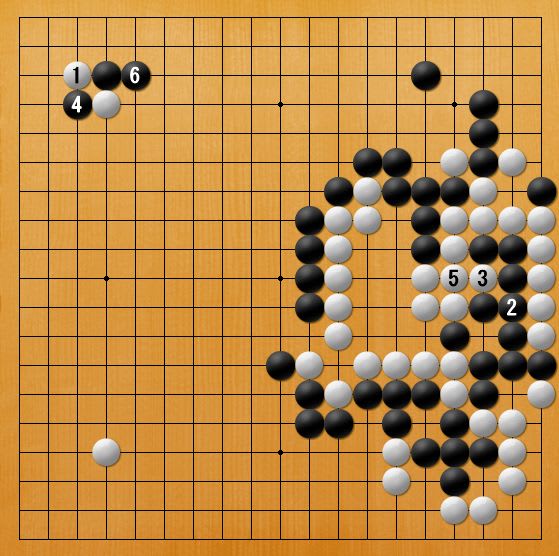

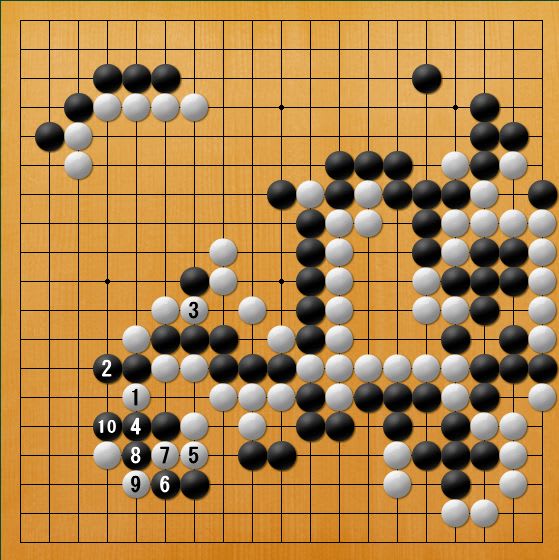

1図(実戦黒15)

右上、黒△までは定石進行であり、自然な石の流れです。

ここから白Aと上辺に迫ったり、白Bなどと右辺に迫る手などが定石になっています。

ところが、一力七段の選択は違いました。

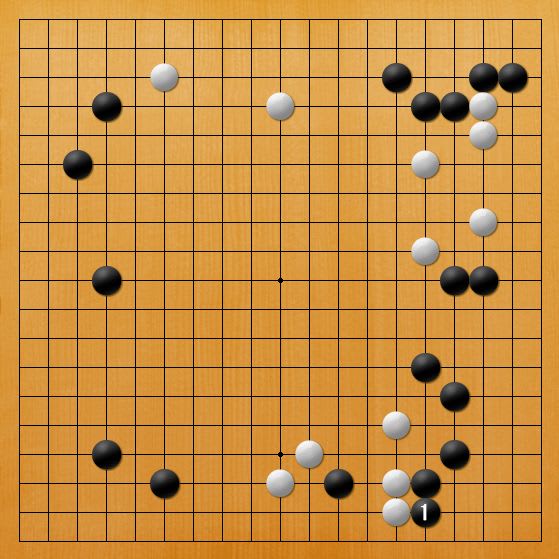

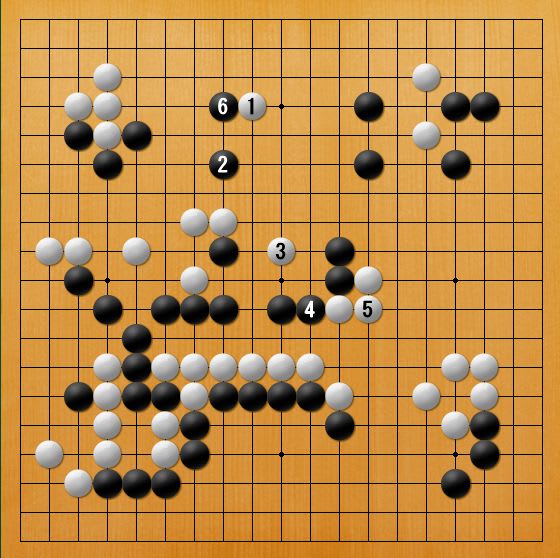

2図(実戦白16~白20)

右上を無視して、白1、3、5と足早に展開!

通常、弱い石を放置する手は良くないとされます。

しかし白はあえて守らず、右上の石を捨てるつもりで打っているのです。

黒Aあたりに打たれると取られるのですが、その状態は黒石6つに対して白石2つです。

差し引き黒が4手かけたと考えれば、取っても効率が良くないだろう、と主張しました。

石の効率を重視した作戦です。

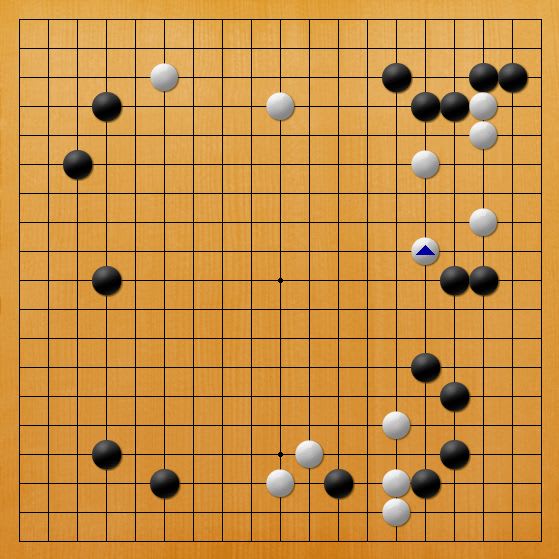

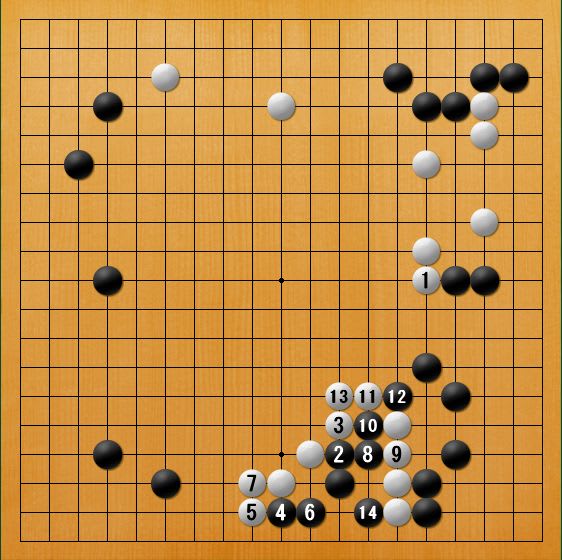

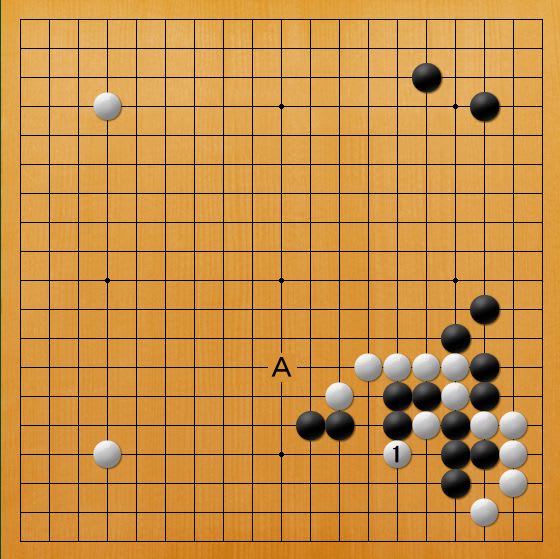

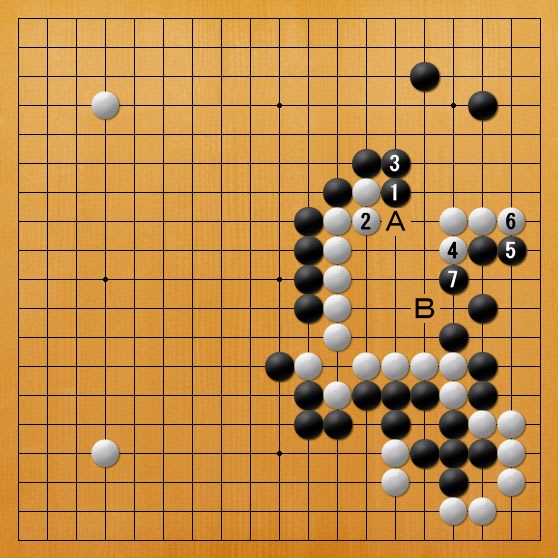

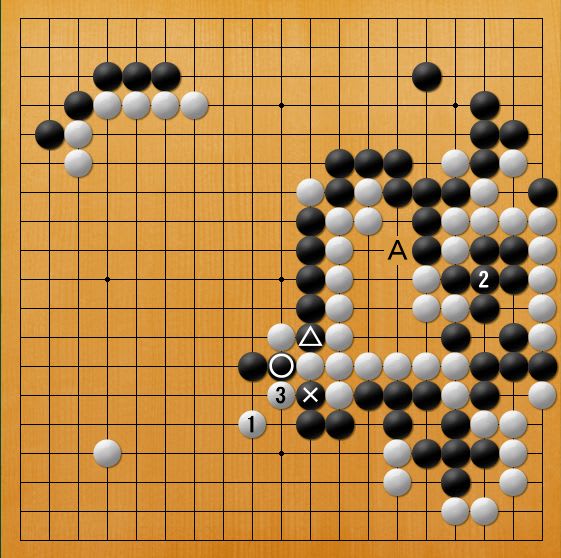

3図(実戦黒21)

一力七段の工夫に、安達四段も触発されたのでしょうか?

黒Aと打って白Bと交換するのが定石ですが、それを打たずに黒1と大場に向かいました。

その理由としては、白Bに石が来ると、右上の黒勢力がぼやけてしまうという事があります。

その代わり、白Aと打たれるとシチョウに取られるのですが・・・。

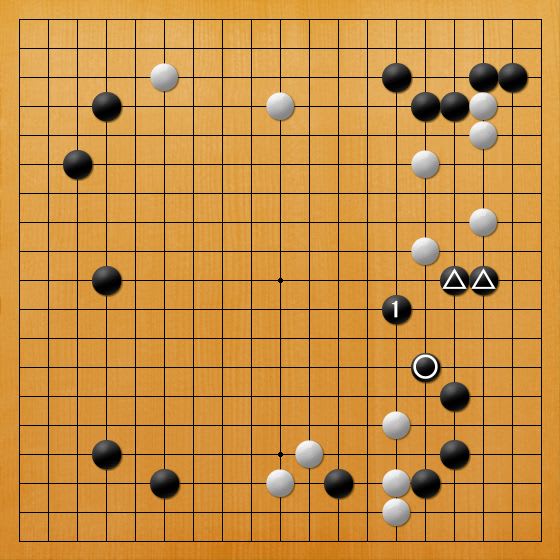

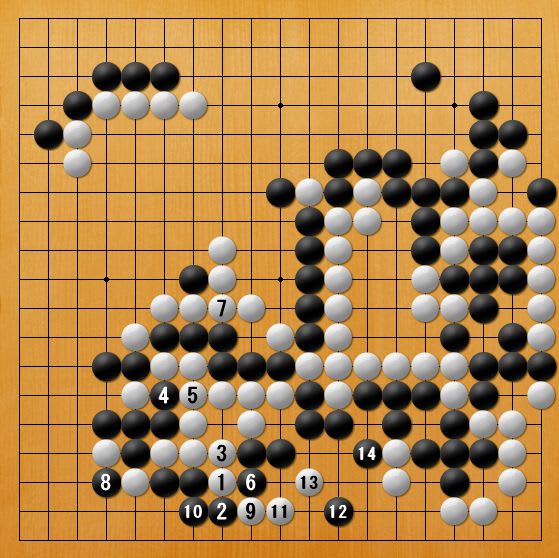

4図(実戦白22~黒27)

白1の抱えを待って、黒2のシチョウ当たり!

白3の一手ですが、黒4の連打から黒6へ先行して、黒もスピードで対抗しました。

序盤でポン抜きを許すのは珍しいですが、黒は白△がいらない石だと主張しています。

これもやはり、石の効率を重視した作戦です。

単に作戦だけではなく、安達四段の気合も感じる進行です。

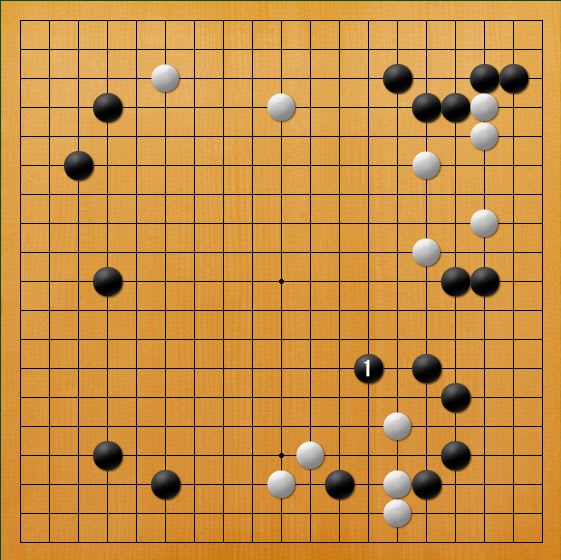

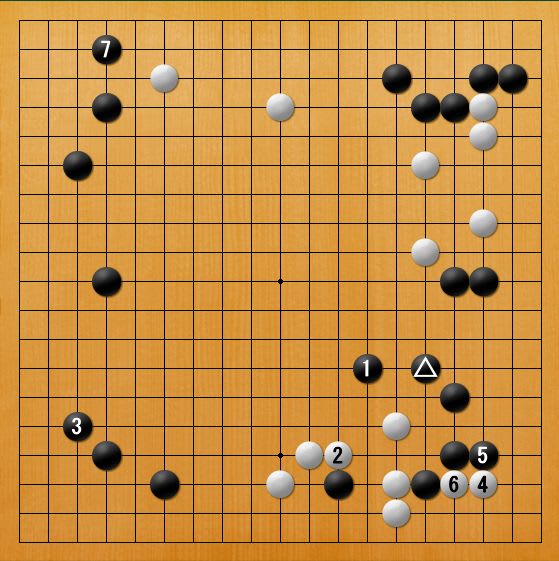

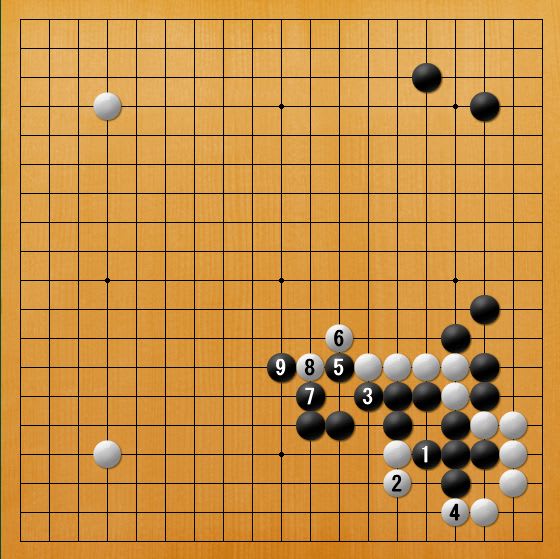

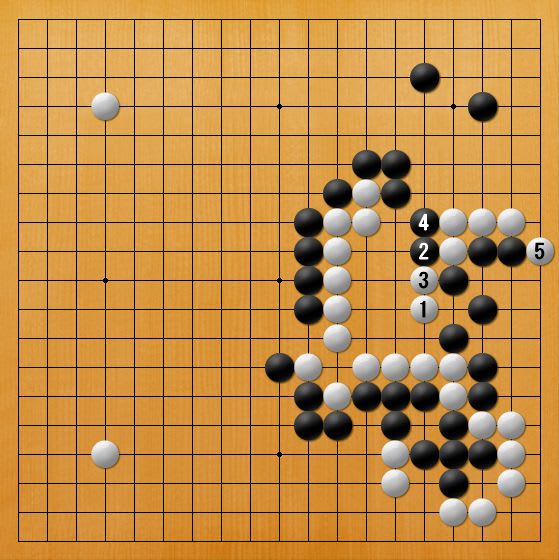

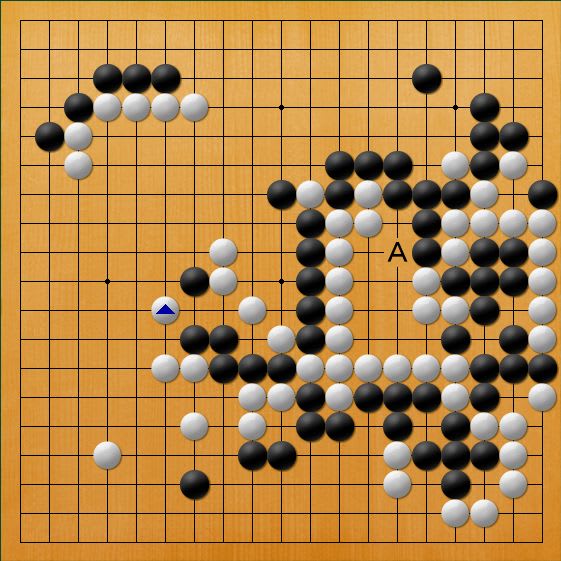

5図(実戦白40)

その後、白△と下がった場面です。

中央の黒も心配ですが、下辺の黒の方が弱いので、まずそちらを守る所です。

守り方としては、中央の黒に悪影響を与えないよう、黒Aとしっかり守る手が思い浮かびます。

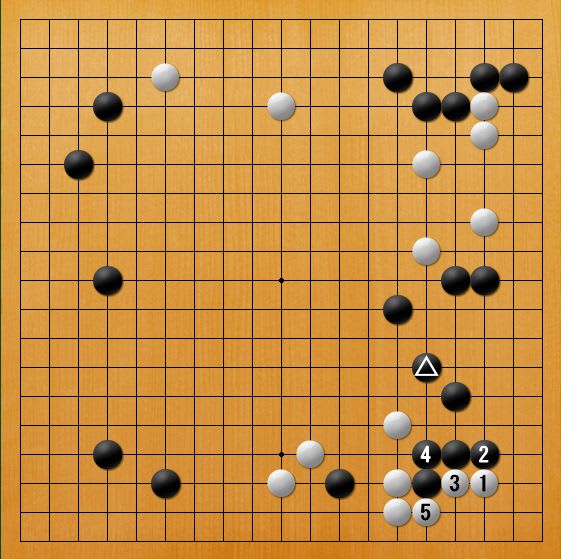

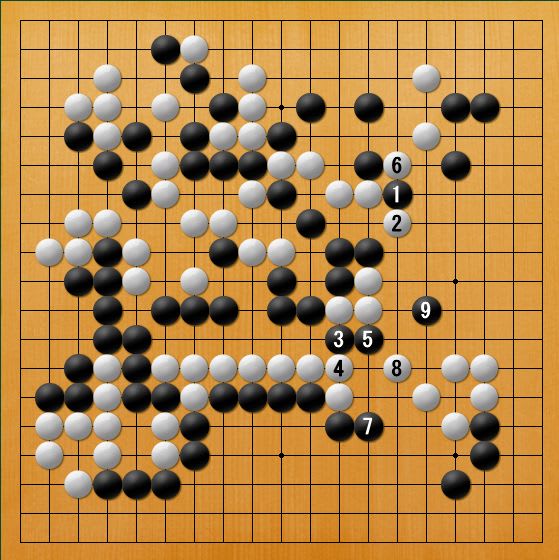

6図(実戦黒41~黒53)

ところが、安達四段は黒1~15まで、下辺を目一杯に広げました!

この打ち方、下辺黒の姿だけ見れば素晴らしいのですが、中央に白の壁ができるので、中央の黒が弱くなります。

しかし、そこは力でなんとかしようという事でしょう。

力自慢の安達四段らしい、豪快な打ち方です。

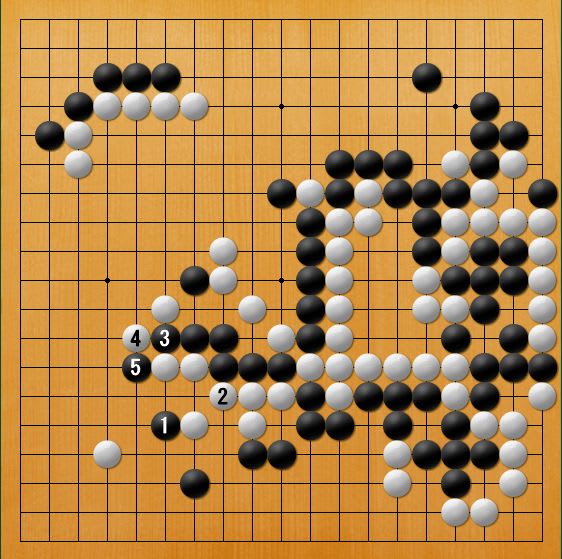

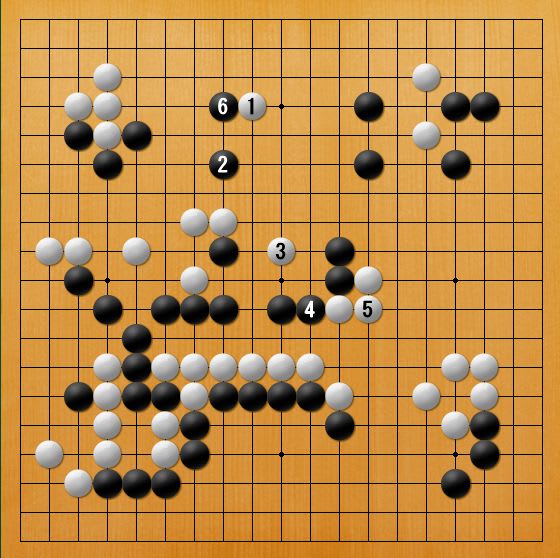

7図(実戦白72~黒77)

その後、攻めを小休止して白1へ向かいますが、間髪入れず黒2の踏み込み!

白3と中央の黒の急所に迫ったのに対しても、構わず黒6!

気合で前へ、前へと進んでいます。

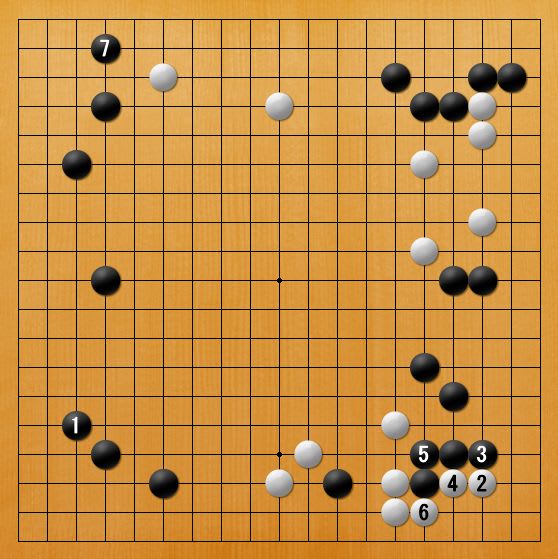

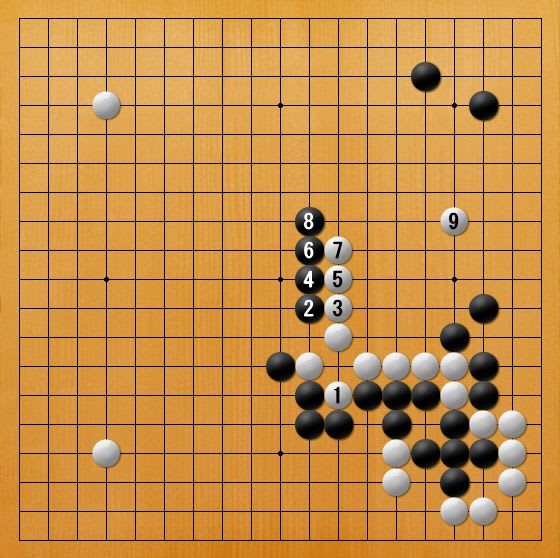

8図(実戦白110~白112)

その後の難解な戦いの中、白1、3が鮮やか!

黒Aには白B、黒C、白Dと進んで、黒は粘りの無い姿になります。

黒、困ったように見えますが・・・。

9図(実戦黒113~121)

「困った時は手を抜けという」格言(?)があります。

ひとまず、黒は中央の凌ぎに戻りました。

黒1を打っておいてから黒3と打ったのが意味深な手順です。

黒9の後、白は3子を逃げる事ができません。

10図(変化図)

白1と逃げても、黒6が先手になり、黒8までゲタで取られます。

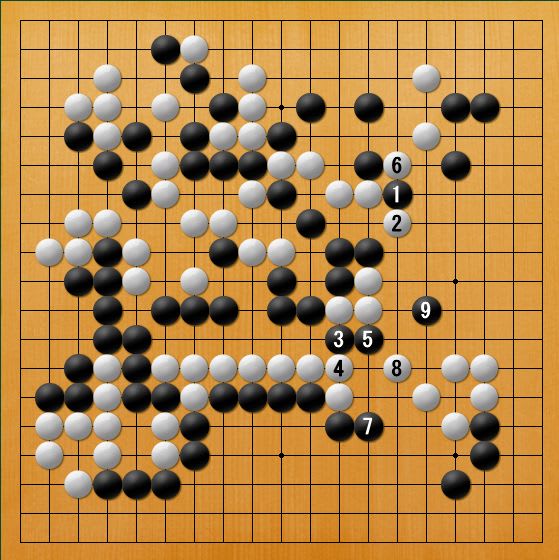

11図(実戦白122~黒125)

という事で白1と抜き、黒2と取らせたのは仕方ありません。

白3は気付き難い手ですが、白全体の眼形を確保した意味があります。

そこで黒に先手が回り、黒4と再び上辺に戻りました。

12図(実戦白126~黒131)

白5まで、先手で白地を大幅に削りながら生還、黒6と下辺の囲いにも回りました。

黒、目一杯の頑張りを見せましたが・・・。

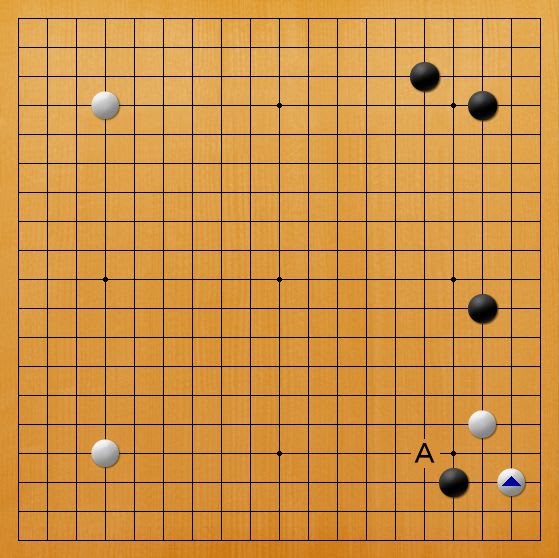

13図(実戦白132~白140)

白1、3で確実に生きを確保、白5、7も先手で打ち、白9に回りました。

こう打たれてみると、白△は取っているものの、全体の黒がまだ生きていません。

しかし、手を入れているようでは、白の勝ちは明らかです。

安達四段、覚悟を決めて、手を入れずに頑張ります。

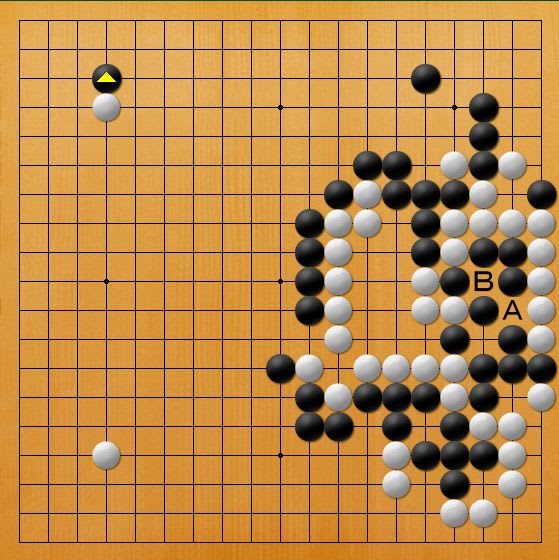

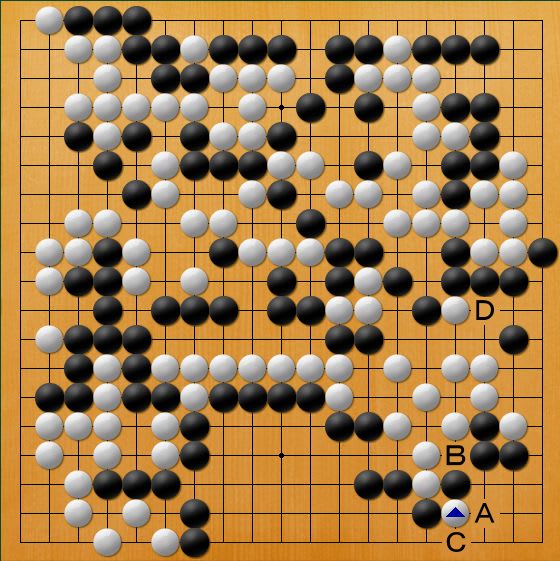

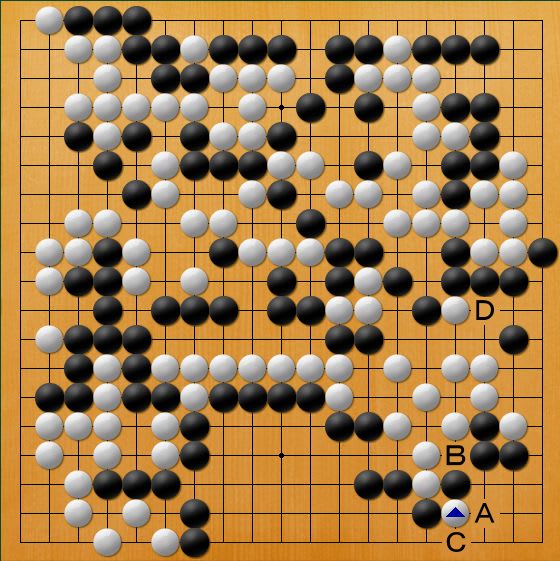

14図(投了図)

白△となって、安達四段投了しました。

黒Aには白B、黒Cとなって白が先手生き、そして白Dと打たれると中央の黒が3目中手で死にます。

黒、覚悟の討ち死にでした。

最終予選のトーナメント表をご覧頂くとお気付きになるでしょうが、10代、20代の棋士が物凄く多いのです。

囲碁界の世代交代は、着実に進んでいます。

そして、この対局に勝った一力七段は、リーグ入りをかけて羽根直樹九段と戦います。

昇竜の勢いの一力七段を、「四天王」の一角である羽根九段は止められるでしょうか?

また一つ楽しみな対局ができました。

囲碁ライターの内藤由紀子さんから、最近出版された本を頂きました。

木谷実九段の「木谷道場」については、ひらつか囲碁まつりの記事で触れました。

その木谷道場のエピソードをまとめた本です。

門下の棋士をはじめてとした、道場に関わった方々の思い出が記されています。

木谷九段は明治の終わりの生まれですから、木谷道場は歴史の中の1コマというイメージがありました。

しかし、よくよく考えてみると、木谷道場は37年間にも渡って続きましたから、私が生まれる10年ぐらい前まで存在していたのですね。

既に鬼籍に入った棋士も多い一方、小林覚九段など、まだ50代の棋士もいます。

木谷九段は、一流棋士になってからの大半の時間を、弟子と共に過ごしてきたのです。

そんな事ができるのは、囲碁をこの上なく愛していたからでしょうね。

この本のエピソードを読むと、木谷九段がどんな思いで弟子たちを育てていたのか、伝わってくる気がします。

さて、本日は幽玄の間で中継された対局をご紹介します。

第42期名人戦最終予選、安達利昌四段(黒)と一力遼七段の対局です。

この碁は、棋士である私が見ても全く分かりませんでした。

完全に2人だけの世界に入ってしまっている感じですね。

それでも、分かる部分だけ皆様にお伝えしましょう。

一手一手の意味が分からなくても、両者が必死に戦っている雰囲気を感じ取って頂きたいですね。

1図(実戦黒15)

右上、黒△までは定石進行であり、自然な石の流れです。

ここから白Aと上辺に迫ったり、白Bなどと右辺に迫る手などが定石になっています。

ところが、一力七段の選択は違いました。

2図(実戦白16~白20)

右上を無視して、白1、3、5と足早に展開!

通常、弱い石を放置する手は良くないとされます。

しかし白はあえて守らず、右上の石を捨てるつもりで打っているのです。

黒Aあたりに打たれると取られるのですが、その状態は黒石6つに対して白石2つです。

差し引き黒が4手かけたと考えれば、取っても効率が良くないだろう、と主張しました。

石の効率を重視した作戦です。

3図(実戦黒21)

一力七段の工夫に、安達四段も触発されたのでしょうか?

黒Aと打って白Bと交換するのが定石ですが、それを打たずに黒1と大場に向かいました。

その理由としては、白Bに石が来ると、右上の黒勢力がぼやけてしまうという事があります。

その代わり、白Aと打たれるとシチョウに取られるのですが・・・。

4図(実戦白22~黒27)

白1の抱えを待って、黒2のシチョウ当たり!

白3の一手ですが、黒4の連打から黒6へ先行して、黒もスピードで対抗しました。

序盤でポン抜きを許すのは珍しいですが、黒は白△がいらない石だと主張しています。

これもやはり、石の効率を重視した作戦です。

単に作戦だけではなく、安達四段の気合も感じる進行です。

5図(実戦白40)

その後、白△と下がった場面です。

中央の黒も心配ですが、下辺の黒の方が弱いので、まずそちらを守る所です。

守り方としては、中央の黒に悪影響を与えないよう、黒Aとしっかり守る手が思い浮かびます。

6図(実戦黒41~黒53)

ところが、安達四段は黒1~15まで、下辺を目一杯に広げました!

この打ち方、下辺黒の姿だけ見れば素晴らしいのですが、中央に白の壁ができるので、中央の黒が弱くなります。

しかし、そこは力でなんとかしようという事でしょう。

力自慢の安達四段らしい、豪快な打ち方です。

7図(実戦白72~黒77)

その後、攻めを小休止して白1へ向かいますが、間髪入れず黒2の踏み込み!

白3と中央の黒の急所に迫ったのに対しても、構わず黒6!

気合で前へ、前へと進んでいます。

8図(実戦白110~白112)

その後の難解な戦いの中、白1、3が鮮やか!

黒Aには白B、黒C、白Dと進んで、黒は粘りの無い姿になります。

黒、困ったように見えますが・・・。

9図(実戦黒113~121)

「困った時は手を抜けという」格言(?)があります。

ひとまず、黒は中央の凌ぎに戻りました。

黒1を打っておいてから黒3と打ったのが意味深な手順です。

黒9の後、白は3子を逃げる事ができません。

10図(変化図)

白1と逃げても、黒6が先手になり、黒8までゲタで取られます。

11図(実戦白122~黒125)

という事で白1と抜き、黒2と取らせたのは仕方ありません。

白3は気付き難い手ですが、白全体の眼形を確保した意味があります。

そこで黒に先手が回り、黒4と再び上辺に戻りました。

12図(実戦白126~黒131)

白5まで、先手で白地を大幅に削りながら生還、黒6と下辺の囲いにも回りました。

黒、目一杯の頑張りを見せましたが・・・。

13図(実戦白132~白140)

白1、3で確実に生きを確保、白5、7も先手で打ち、白9に回りました。

こう打たれてみると、白△は取っているものの、全体の黒がまだ生きていません。

しかし、手を入れているようでは、白の勝ちは明らかです。

安達四段、覚悟を決めて、手を入れずに頑張ります。

14図(投了図)

白△となって、安達四段投了しました。

黒Aには白B、黒Cとなって白が先手生き、そして白Dと打たれると中央の黒が3目中手で死にます。

黒、覚悟の討ち死にでした。

最終予選のトーナメント表をご覧頂くとお気付きになるでしょうが、10代、20代の棋士が物凄く多いのです。

囲碁界の世代交代は、着実に進んでいます。

そして、この対局に勝った一力七段は、リーグ入りをかけて羽根直樹九段と戦います。

昇竜の勢いの一力七段を、「四天王」の一角である羽根九段は止められるでしょうか?

また一つ楽しみな対局ができました。