<本日の一言>

坂井秀至八段が医師に転進するというニュースがありました。

七大タイトル(碁聖)を獲得した棋士としては異例の決断ですね。

しかし、いずれそういうことも珍しくなくなるかもしれません。

皆様こんばんは。

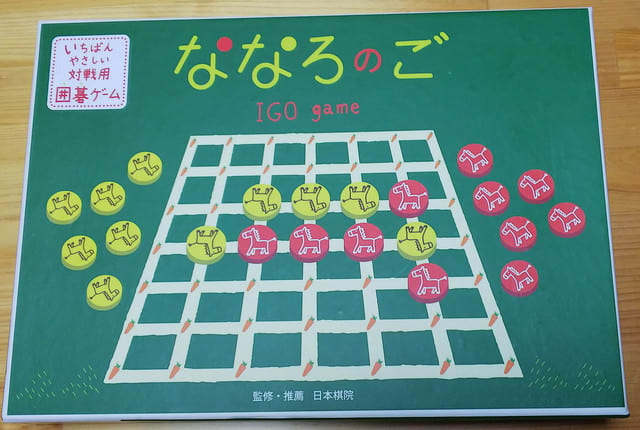

今回は囲碁入門キット「ななろのご」をレビューしたいと思います。

本ではありませんが、本屋の囲碁コーナーにも置いてあったりするのでねじ込んでみました。

四谷大塚などで、ななろのごを使ってどのように囲碁を教えているかをご紹介します。

なお、今回は非常に画像の量が多いです。

本来動画でやるべきなのですが、まあ一度ぐらいはブログの記事にしてみるのも良いでしょう。

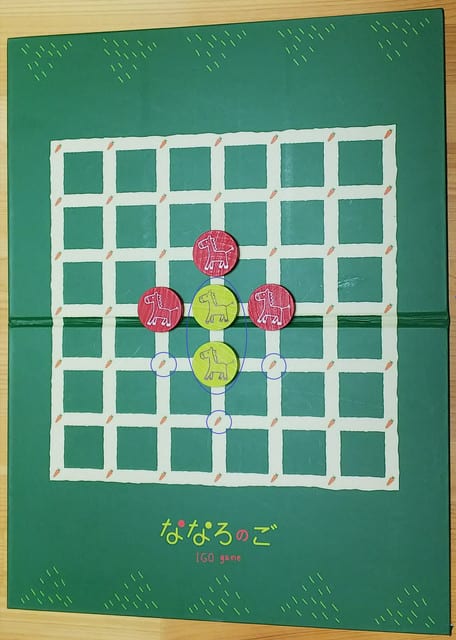

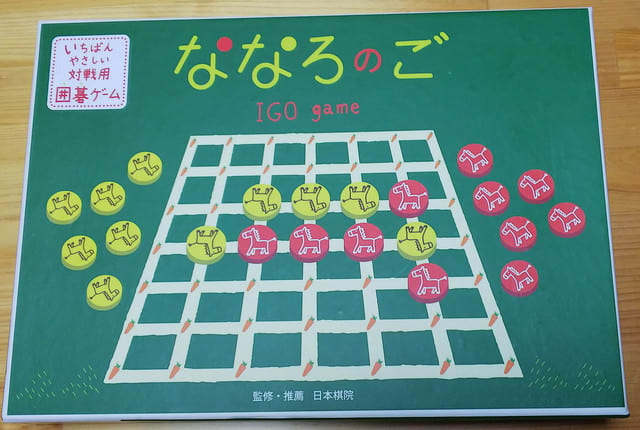

外観です。

立体感がありませんが、真上から撮ったのは失敗でしたね。

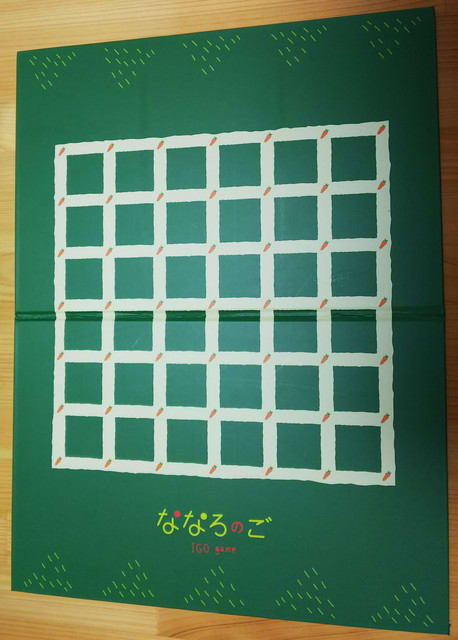

中身はこんな感じです。

盤と石に加え、入門用のルールブックが同梱されています。

ちなみに、石と言いましたが実際は駒ですね。

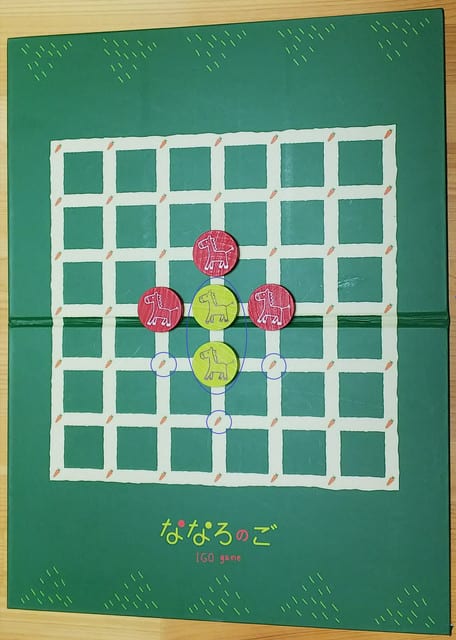

ルール①人参の上に順番に置ける

この一言で済んでしまいます。

3歳の子供でも間違えようがありません。

視覚的に分かり易いということは、ななろのごの最大の強みですね。

なお、赤を黒石に、黄色を白石に見立てているので、赤から先に置くことになっています。

余談ですが、駒の置き方には、碁石の打ち方以上に性格が表れるのではないかと思っています。

赤は交差点の真ん中にきっちり置き、向きも揃えている几帳面タイプ。

黄色は細かいことを気にしない、大雑把なタイプですね(笑)。

皆様はどちら側でしょうか?

ルール②道でつながるとグループになる

碁盤には道があります。

白い部分がそれですね。

交差点の真ん中に人参が置いてあります。

そして、緑の部分は建物と考えて頂くと分かり易いでしょう。

ということで、このようになると赤と黄色、2匹ずつの馬はそれぞれグループになります。

道でつながった状態ですね。

この画像では、赤の馬は離れすぎているのでグループになっていません。

また、黄色の馬も近いようですが、道でつながっていないのでグループではありません。

緑の建物を挟んで反対側にいると考えれば、つながっていないことは分かり易いですね。

しかし、このように置くことによって、バラバラだった馬たちが3匹で1つのグループになります。

囲碁においてグループ作りは非常に大切ですが、慣れないと実戦ではグループができているかどうか気が付きにくいものです。

その点、よんろのごでは視覚的に補助してくれるので理解が進みやすいですね。

ルール③相手の馬は囲むと取れる

単純なルールですが、入門者は意外と苦戦するものです。

取れるのに気が付かなかったり、まだ取れていないのに取ろうとしてしまったり・・・。

その見分け方ですが、馬の隣に人参が見えているかどうかということになります。

右上は4本、左上は3本、右下は2本ですね(斜めが気になるかもしれませんが、建物を挟んでいるので見えません)。

1本でも見えていれば取られませんが・・・。

このように周りを囲まれ、人参が一本も見えなくなると馬は取られます。

この状況では、黄色の馬は人参が一本しか見えませんね。

そこに赤の馬を置かれると取られますが・・・。

そこに黄色の馬を置くことで救出できます。

2匹のグループは、人参が3本見えるようになり、取られにくくなりました。

これがグループ作りの効果です。

ただし、その3本の人参を全て隠されてしまうと、グループごと取られてしまいます。

人参が見えなくなれば、何匹のグループでも取られます。

ルール④囲まれる所には置けない

※ただし・・・

黄色の馬を、丸で囲んだところに置くとどうなるでしょうか?

人参が一本も見えないので、置いた瞬間に取られてしまいますね。

このような場所は、黄色にとっては着手禁止点です。

ではこの黄色の馬はどうかと言えば、どちらも置くことができます。

青で囲んだ所に人参が見えますからね。

ただし、その残っている所に再度黄色の馬を置くことはできません。

では、ここで赤は丸で囲んだ所に置けるでしょうか?

囲まれる所には置けないというルールからすれば、置けないように思えますね。

しかし、このルールには但し書きがありまして、それは相手を囲めるときは置けるというものです。

四角で囲んだ、黄色の馬のグループに注目してみましょう。

人参が一本しか見えていないので、そこに赤の馬を置かれると囲まれますね。

つまり、そこは置いても良い場所なのです。

置いた結果はこうなり、黄色の馬だけが取られました。

では、ここに赤の馬を置けるでしょうか?

黄色の馬に囲まれている所なので、置いた瞬間に人参が見えなくなりますね。

しかし、一方で黄色3匹のグループも人参が見えなくなります。

つまり、相手の馬を囲めるところでもあるので置くことができます。

結果はこうなります。

黄色3匹のグループを取ることができました。

ルール⑤相手の置けない人参は自分の得点

赤の馬は黄色の馬が囲った人参の上に置けませんし、黄色の馬は赤の馬が囲った人参の上に置けませんね。

このような、相手が置けない所が自分の得点になります。

黄色が7、赤が8ですね。

ただし、得点になるものはもう1つあり、それは取った相手の馬です。

黄色は赤の馬を6匹、赤は黄色の馬を7匹捕まえていますから、それを加算します。

つまり、黄色は7+6=13、赤は8+7=15というのが本当の得点になります。

囲碁はこの得点を競うゲームです。

では、いつ得点を数えるかと言えば、それは対局が終わったときということになります。

具体的には、お互いに続けてパスをした時です。

囲碁は最終盤になると、自らマイナスを生むような手しか無くなってしまいます。

そういうときはパスした方が良いのですが、相手も同じ状況になってパスをすれば、そこで対局の進行は終わって点数計算をすることになります。

例えば、この盤面の状況では、お互いに自分が囲った人参の上にしか置けませんね。

しかし、そうすると置けば置くほど自分の点数を減らしてしまいます。

お互いに6つずつ置いてみましたが、結果はご覧の通りです。

すっかり点数が減ってしまいましたね。

まあ、それだけで済めばまだしもですが、大きな問題に直面します。

黄色の馬は全てグループになっていますが、人参が一本しか見えなくなっていますね。

これが意味するところは・・・。

こうなってしまうということですね・・・。

赤の方も、もしもう1個人参が埋まっていれば同じことになっていました。

置き続ければ最終的には必ずこうなるので、両者共に最後は必ずパスをすることになります。

慣れてくると、このような状態でも両者がパスをして終局するようになります。

相手が囲んでいる所に置くこともできますが、最後には取られるのでやるだけ無駄というわけです。

このぐらいまでいけば、入門クラスを抜けて初心者になった感じでしょうか。

さて、ルールを覚えたら後は対局練習あるのみですが、最初はある程度駒を並べた状態から始めます。

こうするとお互いにグループが作りやすいので、点数計算までの流れがスムーズになるのです。

何も置かずに始めると、どちらかが全滅したりして点数計算どころではなくなりますからね・・・。

むしろこのぐらいでも結構全滅が起こるので、実際には置いておく数をさらに増やすことも多いです。

なんと言っても、入門イベントでは時間が限られていますからね。

少しでも多く点数計算までの流れを経験して貰いたいのです。

1回終わるごとに置石を減らしていき、最後には何も置かない状態で始めても大丈夫になっている、というのが理想です。

もっとも、ある程度終局に慣れた子でも、何も置かないと全滅してしまう可能は常にありますが・・・(笑)。

練習対局中の見回りでは、対局をスムーズに進めることを最優先にアドバイスします。

入門者同士の対局では色々なことが起こりますからね。

例えば、こんな状況から・・・。

なぜかこんなことになっていたりします(笑)。

グループのことを忘れてしまっているのですね。

この認識のまま対局が進むと大変なことになります。

後は馬を取れている所の指摘ですね。

いきなり教えるのではなく、まずヒントをあげることが多いですが、ともかく気付いて取り上げて貰わなければいけません。

放置していると、こういうことになりますからね。

どちらが取っているのでしょうか・・・。

じゃんけんで決めるという手もありますが、どうにもならないこともあります。

こんな状況になる前に、取り忘れはしっかり指摘しておきたいものですね。

さて、長くなりましたが私は大体このように指導しています。

ななろのごを使う場合もあれば、碁盤と碁石を使うこともありますが、どちらでも教え方自体はほとんど同じです。

ななろのごは非常に分かりやすく、大人にもおすすめしたいですね。

難点としては、数を揃えるにはお金がかかってしまうことでしょうか。

学校での指導では、プラスチックの碁盤と碁石を使うことが多いですね。

そして、お土産には紙の碁盤と碁石のセットをプレゼントというのがパターンになっています。

大塚製薬がスポンサーなので、日本棋院とカロリーメイトのロゴが入った碁盤です。

相当な数の碁盤を配れているはずで、ありがたいですね。

ちなみに、この記事を書くために相当な時間がかかりましたが・・・。

動画なら10分で済みますね。

普段の記事も、動画を利用すればかなり労力を減らせそうです。

ずっと前から考えているのですが、いずれ導入していきたいですね。

☆各所で指導碁を行っています。皆様のお越しをお待ちしています。

日本棋院有楽町囲碁センター・・・JR有楽町駅前の交通会館9Fです。毎月1回、指導碁当番を担当しています。今後は7月12日(金)、8月5日(月)、9月2日(月)に指導碁を行います。

永代塾囲碁サロン・・・武蔵小杉駅徒歩5分です。毎月第2土曜日に講座と指導碁を行っています。

白石囲碁教室・・・五反田駅徒歩4分です。指導碁や個人レッスンを行っています。

New!→上達の約束・・・上達の約束は、お客様の都合に合った会場を選べる回数制のレッスンを行っています。私の担当する五反田教室が新たに始まりました。毎週水曜、19:00~21:30です。

☆「やさしく語る」シリーズ、好評発売中!