皆様こんばんは。

本日は大ニュースがありましたね。

芝野虎丸三段が、竜星戦で優勝しました!

竜星戦は全棋士参加棋戦ですから、これは言うまでもなく快挙です。

そして優勝により七段昇段、放映前のネタバレが確定しました。

今ニュースになっているのもそういう訳でしょう。

飛び昇段に限らず、この手の問題は起こり得ます。

防ぐ方法としては、正式な昇段日を昇段方法に関わらず全て同じ時期にしてしまうぐらいしかないでしょうね。

それはそれで、また新たな問題が生じるでしょうが・・・。

ともあれ、今回こうしてニューヒーローの誕生がニュースになった訳ですから、これを機に囲碁界を盛り上げていきたいものですね。

なお、決勝戦は9月25日(月)、囲碁・将棋チャンネルにて放映されます。

それまでの対局も含めて、ぜひご視聴ください。

また、本日は小・中学校囲碁団体戦の全国大会の2日目が行われました。

決勝は小学校の部は大分市立金池小学校(大分)と田布施町立麻郷小学校(山口)、中学校の部は駒場東邦中学校(東京)と洛南高等学校附属中学校(京都)で争われました。

主将戦の棋譜は幽玄の間で中継されています。

当ブログでは私の注目した場面をご紹介しましょう。

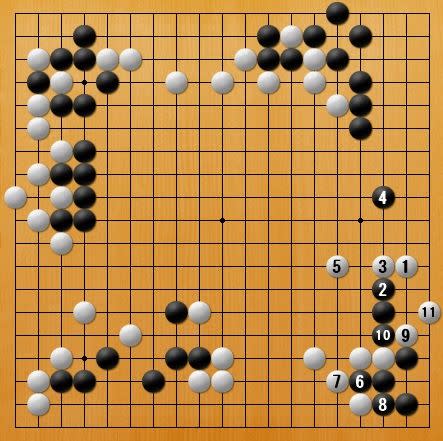

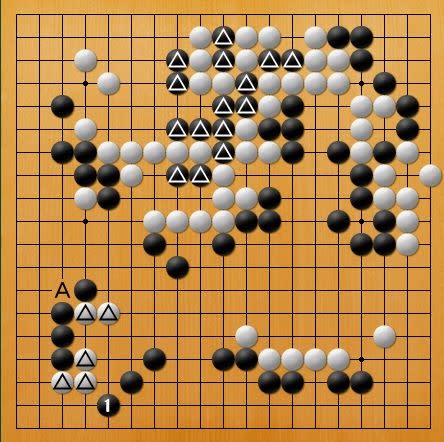

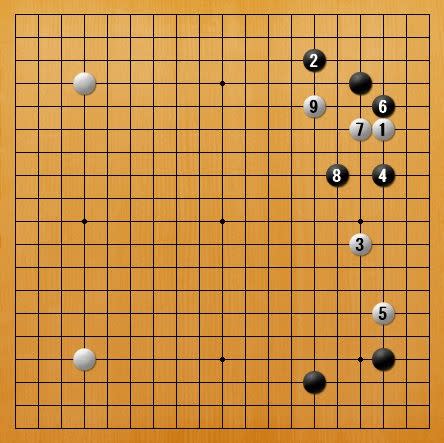

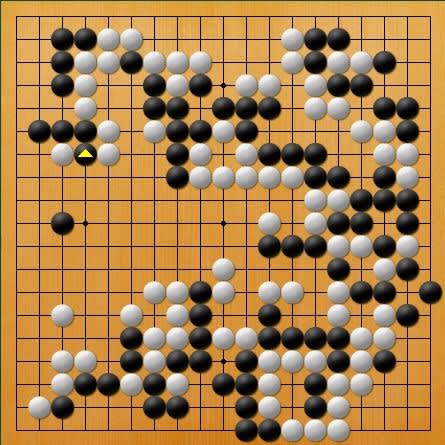

1図(金池小-麻郷小戦1)

小学校の部決勝、主将戦です。

白1の消しから白3、5とは、才能を感じる打ち回しですね。

善悪はともかく、自由な発想には好感が持てます。

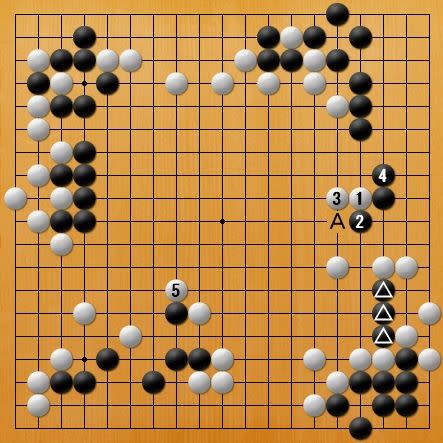

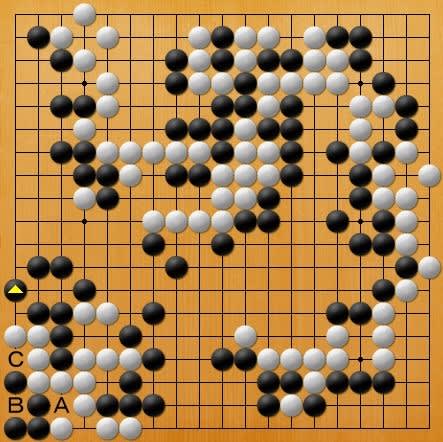

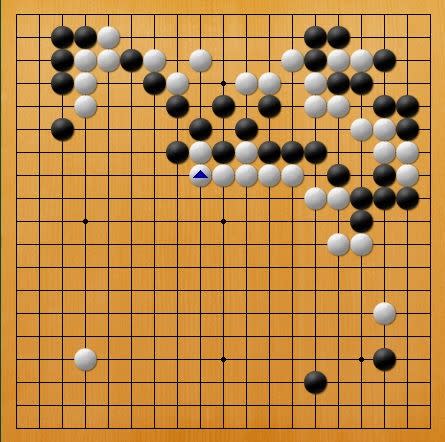

2図(金池小-麻郷小戦2)

黒も根拠の要点である三々を占め、一歩も引きません。

なかなか見応えのある戦いでした。

それだけに、右辺で黒に大きなポカが出てしまったのは残念でしたね。

この対局の結果は白が勝ちましたが、チームとしては金池小が2勝1敗で勝利、優勝となりました。

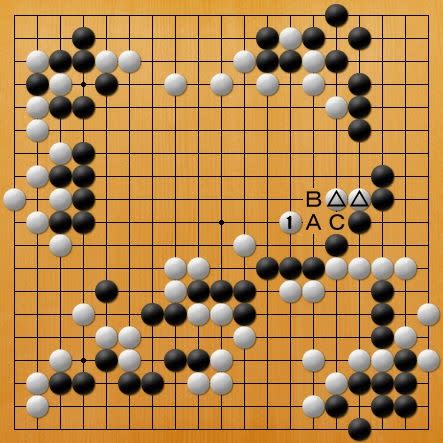

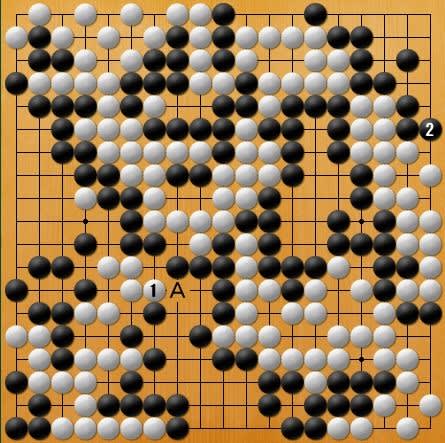

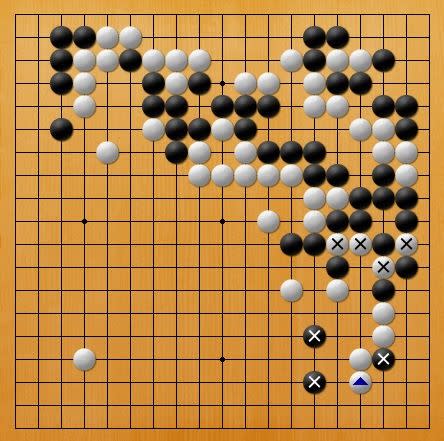

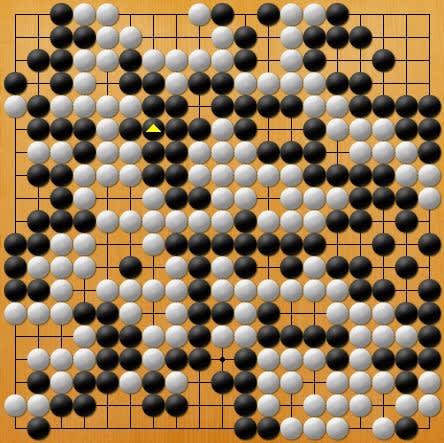

3図(駒場東邦中-洛南附属中1)

中学生の部も気合の入った対局でした。

黒△の三々入りから仕掛けましたが、白も左辺の黒に反撃!

序盤早々にコウ争いとは、熱いですね!

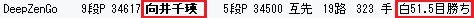

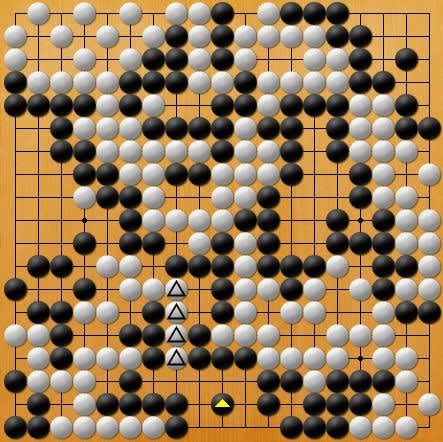

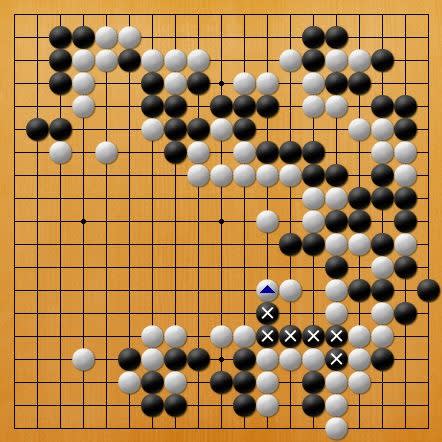

4図(駒場東邦中-洛南附属中2)

それにしても、黒1~5の捌きは鮮やかでしたね。

これで白の攻めをかわすことに成功しました。

この対局は黒が勝ち、チームとしても駒場東邦中が2勝1敗で勝利、優勝となりました。

それにしても、最近の子供は本当にしっかりしていますね。

芝野七段のようなプロが出て来るのも、土台があってのことなのです。

本日は大ニュースがありましたね。

芝野虎丸三段が、竜星戦で優勝しました!

竜星戦は全棋士参加棋戦ですから、これは言うまでもなく快挙です。

そして優勝により七段昇段、放映前のネタバレが確定しました。

今ニュースになっているのもそういう訳でしょう。

飛び昇段に限らず、この手の問題は起こり得ます。

防ぐ方法としては、正式な昇段日を昇段方法に関わらず全て同じ時期にしてしまうぐらいしかないでしょうね。

それはそれで、また新たな問題が生じるでしょうが・・・。

ともあれ、今回こうしてニューヒーローの誕生がニュースになった訳ですから、これを機に囲碁界を盛り上げていきたいものですね。

なお、決勝戦は9月25日(月)、囲碁・将棋チャンネルにて放映されます。

それまでの対局も含めて、ぜひご視聴ください。

また、本日は小・中学校囲碁団体戦の全国大会の2日目が行われました。

決勝は小学校の部は大分市立金池小学校(大分)と田布施町立麻郷小学校(山口)、中学校の部は駒場東邦中学校(東京)と洛南高等学校附属中学校(京都)で争われました。

主将戦の棋譜は幽玄の間で中継されています。

当ブログでは私の注目した場面をご紹介しましょう。

1図(金池小-麻郷小戦1)

小学校の部決勝、主将戦です。

白1の消しから白3、5とは、才能を感じる打ち回しですね。

善悪はともかく、自由な発想には好感が持てます。

2図(金池小-麻郷小戦2)

黒も根拠の要点である三々を占め、一歩も引きません。

なかなか見応えのある戦いでした。

それだけに、右辺で黒に大きなポカが出てしまったのは残念でしたね。

この対局の結果は白が勝ちましたが、チームとしては金池小が2勝1敗で勝利、優勝となりました。

3図(駒場東邦中-洛南附属中1)

中学生の部も気合の入った対局でした。

黒△の三々入りから仕掛けましたが、白も左辺の黒に反撃!

序盤早々にコウ争いとは、熱いですね!

4図(駒場東邦中-洛南附属中2)

それにしても、黒1~5の捌きは鮮やかでしたね。

これで白の攻めをかわすことに成功しました。

この対局は黒が勝ち、チームとしても駒場東邦中が2勝1敗で勝利、優勝となりました。

それにしても、最近の子供は本当にしっかりしていますね。

芝野七段のようなプロが出て来るのも、土台があってのことなのです。