あの未曾有の東北大震災から12年経った昨日の3月11日、NHKで放送された番組を見ました。

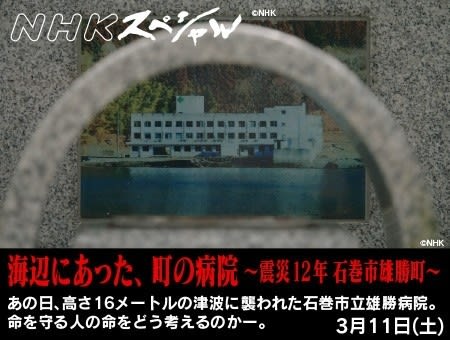

石巻市雄勝町の海辺に1つの石碑が立っている。

2011年3月11日、かつてこの地にあった石巻市立雄勝病院の屋上をはるかにしのぐ16メートルの巨大な津波が襲来した。

病室から穏やかな海が見えた雄勝病院。東日本大震災で屋上まで津波にのまれ、患者と職員の9割が犠牲になった。

命を守る人の“命”は、どう考えればよいのか…」 東日本大震災からの大きな問いかけのドキュメンタリーの番組でした。

病院や介護施設には、災害が起きても、自力では逃げられない患者や要介護者がいます。

そのとき、医師や看護師たちは「目の前の命」と「自らの命」の間で大きな決断を迫られます。

自力で動けない高齢者等の入院患者を置いて逃げられないと、病院に残った医師・看護師たち24人および入院患者全40人、計64人が津波の犠牲になりました。

あの日、職員たちはなぜ病院に残ったのか。

残された家族の思い、

非番で生き残った職員、

非番でも病院に駆けつけて母を亡くした娘の思い、

逃げて欲しかったと夫を亡くした妻の思い、

母親に「逃げれるわけないだろう、逃げて生き残ってその先どうやって生きていけるんだ」、と言った息子の思い

母は病院に戻り津波で亡くなり、母の気持ちはわかるが、子供を産み母親になった娘は「私なら戻らない、幼い2人の子供を置いて戻れない」と泣きながらそう話しました

それぞれの立場で、

命をめぐる問いかけに、

真摯に自分の気持ちを話す皆の言葉を、嗚咽しながら見ました。

東北の三陸地方には、「津波てんでんこ」という言い習わしがあります。

「地震が起きたら津波が来るので、肉親にもかまわずてんでばらばらに逃げろ」という意味で、度重なる津波の被害を受けた三陸地方の人々が、津波を生き抜くための教訓として言い伝えてきたもの

雄勝病院は、すべての場所で「津波てんでんこ」が通用するわけではないということを示しました。

津波の映像を見ることができないと泣きながら私に言った気仙沼出身の友人はこの番組を見たのだろうか。