じゃーん、いきなりの登場はご存知、ドジでオニブでブサカワのシロキ。

小心のくせに、掃除機が横で唸っていても全然気にしない変わったネコです。

だいたいネコは掃除機を怖がりますよね。

しかし堂々と掃除機を見やるシロキはよほどの大物?

それともただのオニブか。

あっ、今日の主役はシロキじゃなかった。

小柄だけど利発で気高く、やさしくて怖れを知らなかったわが家の初代ネコ。

ハナのことです。

ハナも初めから掃除機に動じない子でした。

小さかった孫たちがやって来ても動じない。

やがてテツとくもが加わり、3匹揃って庭にいるときに外ニャンが来ても、怖がるテツやくもを後ろにハナが果敢に迎え撃った。

後輩の面倒をよく見ただけでなく、外敵からも守り抜いた肝っ玉母さんでした。

孫と一緒に(ハナ15才の頃)

ハナは近くの野原で子供たちにいじめられていた子ノラでした。

小学生だった息子が勇気を振り絞って助け、家に連れ帰ったのが始まりだった。

それからの22年間、わが家と3人の子供たちの門出を見守った。

出張で留守が多かった自分と研究職に没頭していた妻の下で、専ら子供たちの相手をしていたのがハナでした。

テツを迎えた頃のハナ、やがて2匹は蜜月を迎える(ハナ6才、テツ1才)

田園風景の中にできた新興の小住宅街で、移り住んだ頃は捨て猫が多かった。

その子猫たちもなんだかんだで拾われ、住処はできたけど殆どが"中外飼い"。

当家では手術もして外ではリード付だったけどそうでない子が多く、それでも〇〇さんちの××ちゃんといった感じでみな市民権を得ていた。

ハナはそんな子たちの間でも人気者でした。

手術済なのに、外に出ると雄ネコたちが集まって来る。

みな知った子だったけどそのせいか妙に積極的で、ハナを抱いていると自分の足元まで言い寄って来た。ハナへの気持ちが自分への警戒よりも強かったのだろう。

何だか人気のマドンナを独占してるような気分になったもんでした。

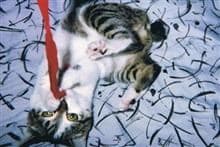

くもの面倒もよく見たが、やがてくもはハナから独立した(写真:ハナ8才、くも1才)

ハナは利発な子で、あの手この手で自分のしたいことを保護者に伝えてきた。

かと言って我が強いこともなく、むしろ控えめで穏やか、手間のかからない子でした。

晩年は脳梗塞から奇跡の復活を遂げて先生たちを驚かせたりもした。

脳梗塞の1年後に今度は敗血症で倒れたとき、もし保護者が不在でなかったら、もっともっと長生きしたに違いない。

それだけ生命力を感じさせるネコでした。

ハナは入院中に旅立ちました。

回復を願う気持ちが強すぎて、最後の時を見誤った。

独りで逝かせてしまったことがいまだに悔やまれます。

ハナ、2014年10月23日没。

哲学的な表情で物思いに耽ることが多かった(ハナ21才・脳梗塞から復活後)