若狭湾の景色を眺めながら三方五胡を目指しました。

三方五胡は福井県若狭町と美浜町に湖岸を接する5つの湖で、周囲に梅園が広がる景勝の地です。

しかし、私が今回訪ねたのは三方五胡ではなくて、その岸辺に建つ若狭三方縄文博物館でした。

この博物館はあの梅原猛さんが館長を務めておられますが、ここに世界の年代基準(ものさし)となる年縞の資料が展示されているのです。

この年縞は三方五湖の一つである、水月湖の湖底の堆積物を採取したもので、水月湖は流れ込む川が無い為に、底の土が乱れることなく、年輪のように一年に一層ずつの縞模様となり、その層が5万2800年にも亘っていることが確認されたのだそうです。

しかし、どうやって数えたんでしょう。

この調査を行った、英国ニューカッスル大の中川毅教授は「歴史学や考古学にとって、水月湖は(世界標準時間を示してきた)グリニッジ天文台と同じ役割を果たすことになった」と説明されたそうです。

こんな話を知ってしまったら、寄らないわけにはいかないですよね。

ということで、下の写真が年縞と、その解説の一部です。

詳しい内容は、どうぞ「年縞、若狭三方縄文博物館」など、ネット検索してみて下さい。

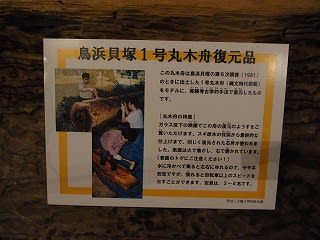

また、若狭三方縄文博物館には若狭町の鳥浜貝塚などからみつかった、縄文時代の丸木舟(6300~2800年前のもの)が展示され、その出土状況も再現されていました。

これらの丸木舟は、縄文人が杉の原木を石斧で倒し、石器で削って仕上げたことや、それを実験考古学的手法で復元したことが解説されていました。

私の知識の縄文人は、土器を使って竪穴住居に住む人々程度のものでしたが、この博物館の展示を見て、イメージが大きく変わりました。

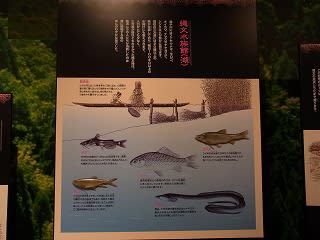

貝塚からはマグロ、ブリ、ウナギなどの骨が出土するそうです。

縄文人は丸木舟を使うなどで、海や湖で漁をしていたようです。

想像以上に豊かな食材を得ていたのかもしれません。

それにしても、縄文人だってマグロやウナギを賞味していたと言うのに、私は旅に出てから、昼飯はパンと牛乳、夜はパック弁当に冷酒という情けない内容でした。

そろそろ何か旨いものが食べたい!

ということで、博物館の方に、この付近で旨い魚を食べさせる店をご存知ありませんかと聞いてみました。

で、教えてもらったのが若狭町の源与門という鰻屋さん。

多分、席に付くのに15分、料理が出てくるのに15分程待たされましたが、卓上コンロで蒸す「せいろ蒸し」は鰻本来の旨味を存分に堪能できる非常に結構な一品でした。

※ 他の記事へは index をご利用頂くと便利です。

山も海も 晩秋の花旅 index

その他の「花の旅」はこちら → 旅の目次