こんにちは!教務部の山本です。

今回は、学生さんがブログを書いてくれましたのでご紹介します!

醸造発酵コースの醸造実習について、醸造発酵コース2年のKさんが学生目線で、アツい思いを込めて書いてくれました!

しかもシリーズで実習紹介をしてくれるということで、今後も楽しみです

それでは、どうぞ

----------------------------------------------------------------------------

こんにちは。秋も深まり、だんだんと草木の色が染まり虫の音が秋を知らせる今日この頃、皆さんはどうお過ごしでしょうか?

時は2013年9月30日・・・

私たち学生にとって長いようで、短い秋休みが終わり新学期を迎えた今日のこの日、我が醸造発酵コースでは、待ちに待った今日この日がやって参りました。

それは・・・・

そう、今日から、醸造発酵コース2年生が待ちに待った醸造実習が始まります

ちなみに写真真ん中が、今回ワインのブログを担当しますKです。宜しくお願いします

記念すべき醸造実習1日目は、クラスの皆が力を合わせて白ワインを作りました。

ところで皆さんは、普段私たちが口にするワインがどのようにして造られるのか、ご存知でしょうか

簡単に言えば、原料になる葡萄を搾り、果汁を発酵させればワインになるのですが・・・・・、

そこは言うが易し行うは難し

実際に、農家さんやワイナリーさんが栽培した葡萄が、美味し~いワインになって私たちの口に入るまでには、生産者さんの言葉では表せないほどのものすごーーい努力がある訳です

では、どのような工程を経てワインが出来あがるのでしょうか?

今回はそんな皆様の疑問を解消すべく、9月末日から10月下旬まで行われる醸造実習のワイン造りを通して、皆さんにワイン造りのいろはの「い」を伝えていきたいと思います

本日使われる葡萄は〔甲州〕という品種を使いました。甲州(こうしゅう)は、山梨県固有のぶどう品種の1つで生食用、または白ワイン醸造用として栽培される葡萄です。

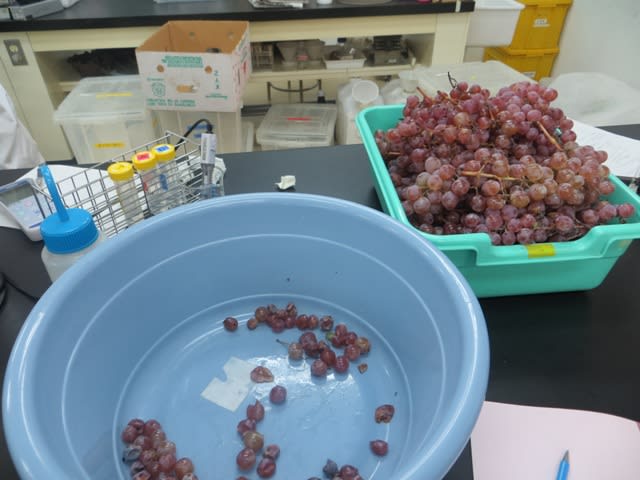

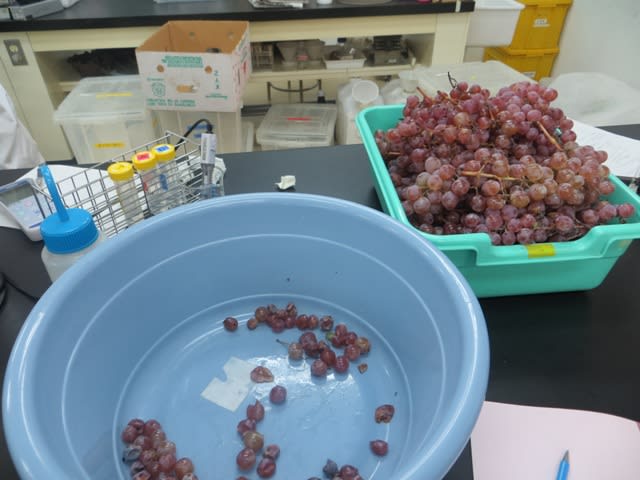

今年の葡萄は、雨も少なく日照時間も多かったので、小ぶりながらとてもよい出来だそうです

上は、箱に入った葡萄を実習班の数だけ均等に小分けしている場面!!上手に分けられるかな~?

葡萄の重量を測った後は、いよいよ除梗(実を房から離す)に入ります。この後、破砕⇒圧搾と工程が続きますが、この時に重要な工程があります。

それは、実の選抜です

一見綺麗に実をつけている葡萄にも、未成熟な実や痛んだ実も含まれており、これを取り除くのがワインの品質を下げないためにもとても重要な作業になる訳です

これだけとれました~

次に除梗を行いました。

見てくださいこの笑顔

この笑顔だけで私たちがどれだけこの日を楽しみにしていたかきっと伝わることでしょう

ここで気になるのが葡萄のお味

本日は我がクラスを代表して、醸造クラスのインテリジェンス担当のY君とセクシー担当のTさんに試食をお願いしました

二人の感想はとにかく甘い

それもそのはず、後ほどこの葡萄の糖度を調べたら16度もありました

いよいよ本日の実習も大詰め、圧搾に入ります

事前に、手で圧搾した葡萄を圧搾機にかけて果汁を絞り取ります。

美味しいワインになって帰ってこいよ~

本日のベストショット

ワインの圧搾はとても力のいる大変な作業!!

ですが、それを感じさせない位、我がクラスの爽やか担当のH君はすがすがしい笑顔を私たちに見せてくれました

約7.5kgの葡萄から約4.0Lの果汁が取れました。この果汁がいったいどのようにして美味しいワインへと変わっていくのか・・・・・

それは次回のブログにてまたご報告させて頂きます

お楽しみに~

~次回に続く~

----------------------------------------------------------------------------

いかがでしたか?

醸造発酵コースの目玉実習なだけに、みんないつも以上にイキイキと楽しく取り組んでいるようです!

それでは、次回もお楽しみに!

東京バイオテクノロジー専門学校HPはコチラ 醸造発酵コース紹介HPはコチラ

醸造発酵コース紹介HPはコチラ

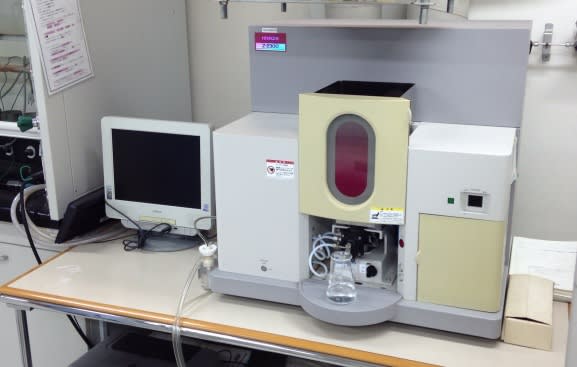

それもそのはず、後ほどこの葡萄の糖度を調べたら16度もありました

それもそのはず、後ほどこの葡萄の糖度を調べたら16度もありました