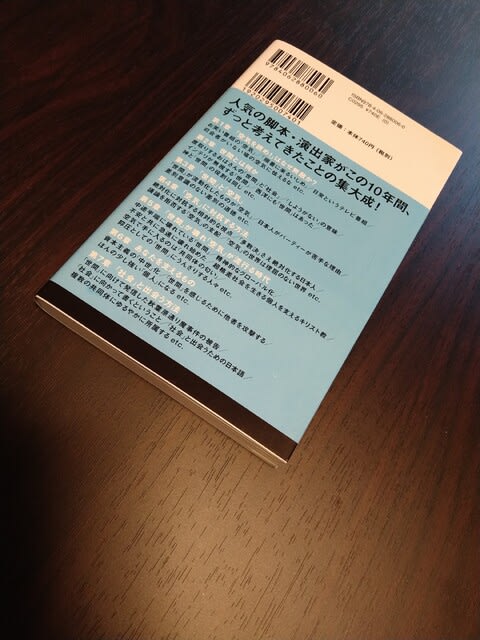

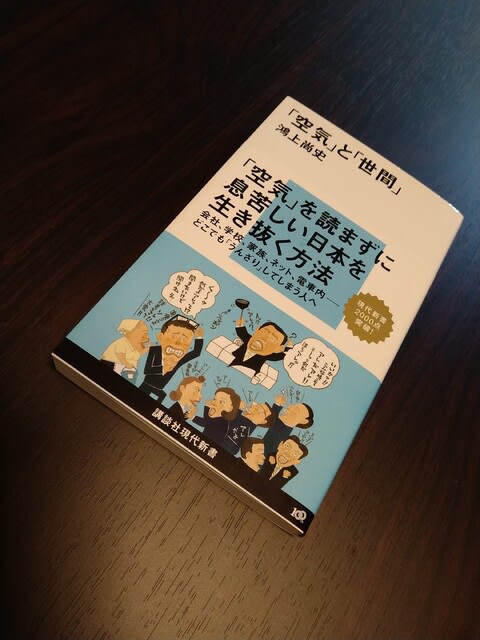

「「空気」と「世間」」

鴻上尚史著、講談社現代新書、2009年7月

劇団「第三舞台」を主宰していた鴻上尚史氏が日本社会について語った書籍。

第三舞台の話をし始めると文字数が多くなってしまうので、

本書の要約とレビューにとどめます。

「空気読め」という言葉が流行っていた2009年発行。

日本社会を覆う「空気」と「世間」に振り回されない方法を探ります。

本書では「世間」を「自分に関係のある世界」のことを差し、

「世間」には5つのルールがあるとしています。

1.贈与・互酬の関係

2.長幼の序

3.共通の時間認識

4.差別的で排他的

5.神秘性

そして「空気」とは「世間」が流動化したもので、

世間のルールのうちいくつかだけが機能している状態としています。

鴻上氏も「空気」や「世間」が必ずしも悪いと言っている訳ではなく、

それらを拠りどころにしていた時代や人もありましたが、

徐々に息苦しいとか抜け出したいとか感じる人が増えてきたと言っています。

そして、一つの解決策として「複数の共同体にゆるやかに所属すること」を提唱しています。

いまも現実・ネット両方で、人だったり行為だったり、本来賛否両論あっていいはずなのに、

一方向に流れる空気ができることが多い気がします。

さらに以前と比べて、急に風向きが変わったり、瞬間風速が大きかったりすることがあるように感じます。

自分が現実世界では会社だけでなく、野球など趣味での人間関係を築いたり、

このブログのようにネットで発信したり関係を作ったりしているのも、

「複数の共同体にゆるやかに所属」しようとしているのかもしれません。

また、「空気」に対抗する方法として「水を差す」ことを挙げています。

線引きは難しいですが、賛否両論分かれていいはずのときに、

どちらか一方向に偏り過ぎていると感じたときは、水を差していきたいです。

読み返してみると、阿部謹也氏の著書の引用が多く、そちらも気になりました。