『東洋の古典文明 世界の歴史3』社会思想社、1974年

16 斜陽の帝国

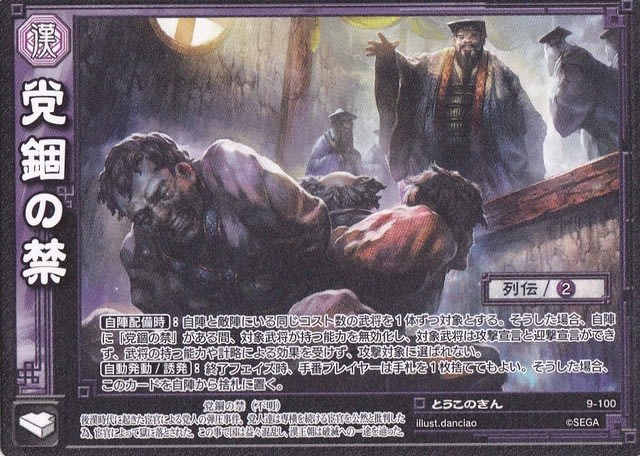

4 空前の大獄

やがて垣帝が死去し、一族から霊帝がむかえられて即位した(一六七)。

この迎立には、外戚の竇武(とうぶ)の力が大きかったので、またも外戚が力をもりかえす。

竇武(とうぶ)は大将軍となり、陳幕も太尉にかえり咲いた。李膺たち党人も、禁錮をゆるされてふたたび官途についた。

まきかえしである。

陳蕃と賓武は、この勢いに乗じて、有力な宦官たちを一掃しようとくわだてた。

はかりごとは着々とすすんだ。

しかし宦官たちの結束も固い。陳・賢の上奏文が、宦官の一人にぬすみみされたのが、運のつきであった。

彼らは先手をうった。

陳蕃と竇武(とうぶ)とが天子の廃立をはかっている、と騒ぎたてたのである。

たちまち少年の皇帝をとりかこみ、近衛の軍をおさえてしまった。

急を知って宮中にかけつけた陳蕃は、宦官のひきいる兵にかこまれて、召しとられた。

そのまま獄におくられ、その日のうちに処刑された。

竇武(とうぶ)もまた、召しとりの兵にかこまれて、自殺した。

霊帝の建寧(けんねい)元年(一六八)九月のことである。

こうして宦官の天下が復活したとなれば、もはや党人たちも朝廷にとどまっているわけにはいかない。

みな、たもとをつらねて辞職し、ふたたび郷里へかえっていった。

しかし宦官たちにとって、人気のある党人どもを、そのままにしておくことはなんとしても不女であった。

またしても陰謀がめぐらされた。罪なき罪を党人にきせ、一挙にほうむってしまおうというのであった。

機会はきた。

あくる建寧二年(一六九)、党人のなかの有力な一人が「部党を立てて、社稷(しゃしょく=国家)をあやうくしようとする陰謀あり」という上奏があった。

宦官のつくりごとである。霊帝は、その部党の逮捕を命じた。

党人たちも、かくごをきめていた。今度こそ、いのちのないことは、あきらかであった。

李膚は、まわりの人たちから、逃げることをすすめられたが、「すでに六十の老齢、死生は天にゆだねよう」と語って、しずかにしばられた。

かくて獄におくられ、拷問によって殺された。

党人たちの投獄された者は、ことごとく獄中でいのちをおとした。

みずから生命を断った者もいる。たくみに逃亡した者もいる。

逃げようとおもえば、どこにでも正義を愛する士があった。よろこんでむかえられた。

しかし党人をかくまったことが発覚すれば、ただちに処刑されたのである。

こうして獄中に非業の死をとげた党人は、百人をこえた。

その妻子や一族も、あるいは殺され、あるいは辺地に流された。

二回にわたる党錮の獄は、清流のおもだった者を抹殺しつくした。

これから後の世は、まさしく濁流の天下である。

宦官にあやつられた霊帝の治世は二十一年あまり、その末期には、ついに天下の大乱がおこった。

いわゆる黄巾(こうきん)の乱である。

政治のみだれから、国家の財政はとぼしくなるばかりであり、それは年貢の増徴となって、人民の上にかかってくる。

おまけに宦官とむすんだ豪族は、その権力をかさにきて、ますます土地をひろげようとする。

たよるところのない人民の暮らしは、窮乏の極に達した。

これでは農民が反乱をおこすのも、当然であった。

中平元年(一八四)、黄巾の乱がおこった翌月(三月)のこと、宦官のなかからも党人をゆるすように、と上奏する者があった。

党錮のことでは、うらみをいだく者がすくなくない。いつまでも放置しておけば、反乱にくわわる者もでてくるであろう。

いまのうちに、手をうっておかなければ、くやんでも追いつかぬことになろう、というわけであった。

霊帝は、党人を大赦(たいしゃ)するという詔令を発した。

ゆるされた党人や、その家族たちは、歓呼の声のなかで天下に晴れの身となった。

しかし、すでに遅かったのである。後漢の王朝の命脈ももはや風の前のともしびにひとしかった。

16 斜陽の帝国

4 空前の大獄

やがて垣帝が死去し、一族から霊帝がむかえられて即位した(一六七)。

この迎立には、外戚の竇武(とうぶ)の力が大きかったので、またも外戚が力をもりかえす。

竇武(とうぶ)は大将軍となり、陳幕も太尉にかえり咲いた。李膺たち党人も、禁錮をゆるされてふたたび官途についた。

まきかえしである。

陳蕃と賓武は、この勢いに乗じて、有力な宦官たちを一掃しようとくわだてた。

はかりごとは着々とすすんだ。

しかし宦官たちの結束も固い。陳・賢の上奏文が、宦官の一人にぬすみみされたのが、運のつきであった。

彼らは先手をうった。

陳蕃と竇武(とうぶ)とが天子の廃立をはかっている、と騒ぎたてたのである。

たちまち少年の皇帝をとりかこみ、近衛の軍をおさえてしまった。

急を知って宮中にかけつけた陳蕃は、宦官のひきいる兵にかこまれて、召しとられた。

そのまま獄におくられ、その日のうちに処刑された。

竇武(とうぶ)もまた、召しとりの兵にかこまれて、自殺した。

霊帝の建寧(けんねい)元年(一六八)九月のことである。

こうして宦官の天下が復活したとなれば、もはや党人たちも朝廷にとどまっているわけにはいかない。

みな、たもとをつらねて辞職し、ふたたび郷里へかえっていった。

しかし宦官たちにとって、人気のある党人どもを、そのままにしておくことはなんとしても不女であった。

またしても陰謀がめぐらされた。罪なき罪を党人にきせ、一挙にほうむってしまおうというのであった。

機会はきた。

あくる建寧二年(一六九)、党人のなかの有力な一人が「部党を立てて、社稷(しゃしょく=国家)をあやうくしようとする陰謀あり」という上奏があった。

宦官のつくりごとである。霊帝は、その部党の逮捕を命じた。

党人たちも、かくごをきめていた。今度こそ、いのちのないことは、あきらかであった。

李膚は、まわりの人たちから、逃げることをすすめられたが、「すでに六十の老齢、死生は天にゆだねよう」と語って、しずかにしばられた。

かくて獄におくられ、拷問によって殺された。

党人たちの投獄された者は、ことごとく獄中でいのちをおとした。

みずから生命を断った者もいる。たくみに逃亡した者もいる。

逃げようとおもえば、どこにでも正義を愛する士があった。よろこんでむかえられた。

しかし党人をかくまったことが発覚すれば、ただちに処刑されたのである。

こうして獄中に非業の死をとげた党人は、百人をこえた。

その妻子や一族も、あるいは殺され、あるいは辺地に流された。

二回にわたる党錮の獄は、清流のおもだった者を抹殺しつくした。

これから後の世は、まさしく濁流の天下である。

宦官にあやつられた霊帝の治世は二十一年あまり、その末期には、ついに天下の大乱がおこった。

いわゆる黄巾(こうきん)の乱である。

政治のみだれから、国家の財政はとぼしくなるばかりであり、それは年貢の増徴となって、人民の上にかかってくる。

おまけに宦官とむすんだ豪族は、その権力をかさにきて、ますます土地をひろげようとする。

たよるところのない人民の暮らしは、窮乏の極に達した。

これでは農民が反乱をおこすのも、当然であった。

中平元年(一八四)、黄巾の乱がおこった翌月(三月)のこと、宦官のなかからも党人をゆるすように、と上奏する者があった。

党錮のことでは、うらみをいだく者がすくなくない。いつまでも放置しておけば、反乱にくわわる者もでてくるであろう。

いまのうちに、手をうっておかなければ、くやんでも追いつかぬことになろう、というわけであった。

霊帝は、党人を大赦(たいしゃ)するという詔令を発した。

ゆるされた党人や、その家族たちは、歓呼の声のなかで天下に晴れの身となった。

しかし、すでに遅かったのである。後漢の王朝の命脈ももはや風の前のともしびにひとしかった。