『東洋の古典文明 世界の歴史3』社会思想社、1974年

14 史記(太子公)の世界

5 簡(かん)から紙へ

さて『史記』は、ぜんぶで百三十巻、五十二万六千五百字という。それも紙のない時代のことである。竹や木片に書いていったものであった。

したがって、その全巻は、こんにちでは想像もおよばぬほどの大量なもの、となったわけであった。

竹や木の一片は、だいたい一尺(漢代においては約二三センチ)の長さで、幅は一センチあまり。

それは「簡(かん)」とよばれた。

書物でも、手紙でも、こうした竹簡や木簡、あるいは布をもちいたのである。

二枚以上の簡にわたって書いたときは、糸でしばった。その形から「冊(さく)」という字がうまれた。

ながい文書、また書物のばあいは、たくさんの簡を糸でとじねばならぬ。

適当な量になったところでまとめ、これを巻いておいた。よって書物をかぞえるのに「巻(かん)」とよぶ。

むかし孔子は『易』をくりかえして読み、「韋編(いへん)、三たび絶つ」ありさまであった、という。

木か竹の簡をとじてあった韋(い=なめし皮)が三度もすりきれるほど読みかえした、というわけである。したがって一巻の書をしるす、ということは大変な仕事である。

百三十巻もの書といえば、その大きさは、その重さ、どれほどのものであったろうか。

ともかく何巻もの書物を、個人で私有することさえ、むずかしい。よけいに一部つくるためには、いちいち筆写しなければならないのである。

そこで書物をまなぶにあたっては、口から口ヘと暗誦しておぼえることが多かった。

鳥がくりかえし羽をうごかして飛ぶのをおぼえるように、「習(なら)」ったのである。

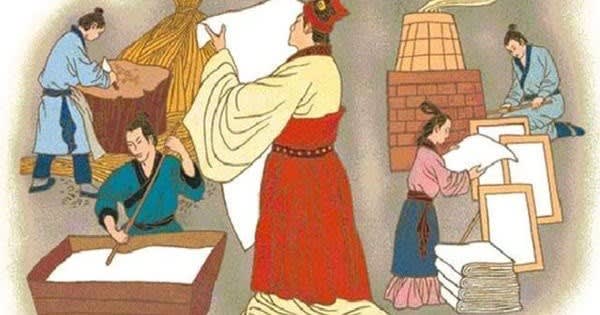

こうした不便さを解消したのが、紙の発明であった。

二世紀のはじめ、伝えによれば後漢の和帝の元興元年こ○五)に、宦官の蔡倫(さいりん)が、あらたに紙というものを発明して、皇帝に献上したという。それは木の皮や、麻や布などをすいてつくったものである。

もっとも「紙」という字は、ふるくからあった。

それは、なめらかな絹布のことで、やはり字を書くためにもちいていた。

蔡倫がつくった“紙”も、それまでの「紙」と似ていたので、この字がつかわれたわけである。

ただし絹布とはちがっていたから、それと区別するため、とくに「蔡候紙(さいりんし)」とよばれた。

これは文化の歴史の上における最大の発明であった。絹布の「紙」は、かるいけれども、ねだんが高い。

竹や木の簡は、安いけれども重い。この両者の欠点をおぎなったのが、あたらしい紙であった。

これより紙は、次々に改良がくわえられ、しだいに広く世におこなわれるにいたる。

ついに「紙」の宇は、あたらしい紙のことをさすようになった。

しかし、在来のものがなくなったわけではない。

重要な文書は、やはり絹布に書かれたし、書画の類は今日にいたるまで絹布をもちいることが多い。

あたらしい紙を手に入れにくいところでは、はるか後世にいたるまで、竹や木の簡(かん)をもちいた。

中国の内地でこそ、紙は四世紀ごろ(晋代)には普及している。

それが日本につたえられたのは六世紀の本ごろ(聖徳太子の時代)であった。

西方に製紙法がつたえられたのは、ずっと遅れて、唐代の八世紀なかばである。

まずアラビアにつたえられ、九世紀の末ごろ、エジプトへ、そして十二世紀にはいってから(宋代)、ようやくヨーロッパ人の知るところとなった。

14 史記(太子公)の世界

5 簡(かん)から紙へ

さて『史記』は、ぜんぶで百三十巻、五十二万六千五百字という。それも紙のない時代のことである。竹や木片に書いていったものであった。

したがって、その全巻は、こんにちでは想像もおよばぬほどの大量なもの、となったわけであった。

竹や木の一片は、だいたい一尺(漢代においては約二三センチ)の長さで、幅は一センチあまり。

それは「簡(かん)」とよばれた。

書物でも、手紙でも、こうした竹簡や木簡、あるいは布をもちいたのである。

二枚以上の簡にわたって書いたときは、糸でしばった。その形から「冊(さく)」という字がうまれた。

ながい文書、また書物のばあいは、たくさんの簡を糸でとじねばならぬ。

適当な量になったところでまとめ、これを巻いておいた。よって書物をかぞえるのに「巻(かん)」とよぶ。

むかし孔子は『易』をくりかえして読み、「韋編(いへん)、三たび絶つ」ありさまであった、という。

木か竹の簡をとじてあった韋(い=なめし皮)が三度もすりきれるほど読みかえした、というわけである。したがって一巻の書をしるす、ということは大変な仕事である。

百三十巻もの書といえば、その大きさは、その重さ、どれほどのものであったろうか。

ともかく何巻もの書物を、個人で私有することさえ、むずかしい。よけいに一部つくるためには、いちいち筆写しなければならないのである。

そこで書物をまなぶにあたっては、口から口ヘと暗誦しておぼえることが多かった。

鳥がくりかえし羽をうごかして飛ぶのをおぼえるように、「習(なら)」ったのである。

こうした不便さを解消したのが、紙の発明であった。

二世紀のはじめ、伝えによれば後漢の和帝の元興元年こ○五)に、宦官の蔡倫(さいりん)が、あらたに紙というものを発明して、皇帝に献上したという。それは木の皮や、麻や布などをすいてつくったものである。

もっとも「紙」という字は、ふるくからあった。

それは、なめらかな絹布のことで、やはり字を書くためにもちいていた。

蔡倫がつくった“紙”も、それまでの「紙」と似ていたので、この字がつかわれたわけである。

ただし絹布とはちがっていたから、それと区別するため、とくに「蔡候紙(さいりんし)」とよばれた。

これは文化の歴史の上における最大の発明であった。絹布の「紙」は、かるいけれども、ねだんが高い。

竹や木の簡は、安いけれども重い。この両者の欠点をおぎなったのが、あたらしい紙であった。

これより紙は、次々に改良がくわえられ、しだいに広く世におこなわれるにいたる。

ついに「紙」の宇は、あたらしい紙のことをさすようになった。

しかし、在来のものがなくなったわけではない。

重要な文書は、やはり絹布に書かれたし、書画の類は今日にいたるまで絹布をもちいることが多い。

あたらしい紙を手に入れにくいところでは、はるか後世にいたるまで、竹や木の簡(かん)をもちいた。

中国の内地でこそ、紙は四世紀ごろ(晋代)には普及している。

それが日本につたえられたのは六世紀の本ごろ(聖徳太子の時代)であった。

西方に製紙法がつたえられたのは、ずっと遅れて、唐代の八世紀なかばである。

まずアラビアにつたえられ、九世紀の末ごろ、エジプトへ、そして十二世紀にはいってから(宋代)、ようやくヨーロッパ人の知るところとなった。