国史跡・秋田城跡。続日本100名城。秋田市寺内大畑。

2023年6月4日(日)。

秋田城跡歴史資料館(秋田市寺内焼山)。

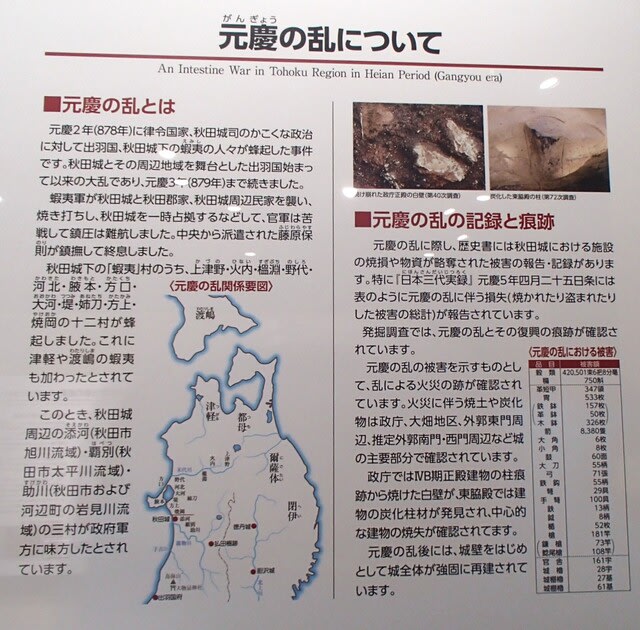

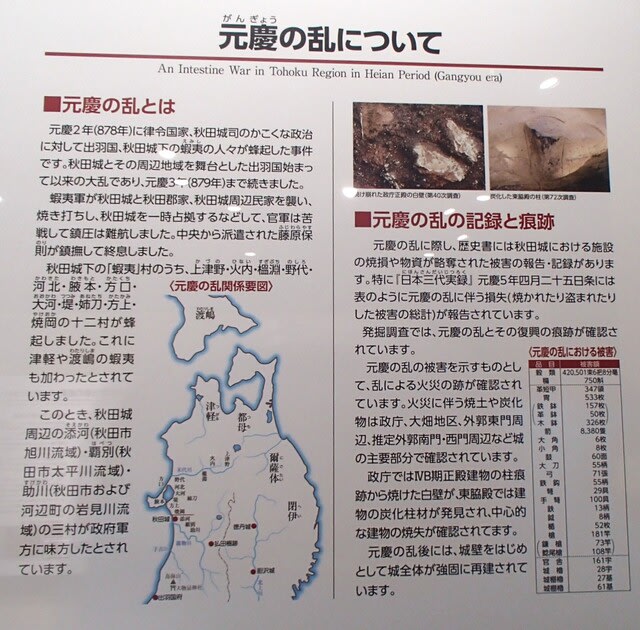

元慶の乱(がんぎょうのらん)は、平安時代の元慶2年(878)3月に起きた夷俘(蝦夷)の反乱である。出羽国の夷俘が朝廷の苛政に対して蜂起して秋田城を襲ったもので、官軍は苦戦し鎮圧は難航した。摂政・藤原基経は、能吏で知られた藤原保則、武人の小野春風らを起用し、藤原保則の鎮撫により終息した。

元慶2年(878)3月、平安時代最大の蝦夷の反乱ともいうべき元慶の乱が、出羽国で勃発した。乱の原因は、前年の不作にもかかわらず、出羽国司・秋田城司たちが農民から収奪を繰り返し、なかには私腹を肥やす者すらいた。時の秋田城介は良岑近(よしみねのちかし)で、『藤原保則伝』によれば、彼は「税を徴収することはいっさい厭わない」「広い谷も填めきれないほど貪欲である」「もし少しでもその求めにかなわざるときは、苦しみをたちどころに施す」といった人物であったという。

また、中央の権門子弟らも、東北の善馬・良鷹を求めて相当悪どいことをやっていた。馬や鷹は、東北(あるいは北海道方面)の名産品として都でも需要が高く、安価に脅し取ることができれば、都でかなりの利益を上げることができたのである。

こうした国司らの苛政に抵抗して、多数の俘囚(ふしゅう)(蝦夷のうち律令国家に服属した者)が組織的に立ち上がり、秋田城や秋田郡家、周辺の民家に火がかけられるまでに至った。しかもその後も出羽国の官軍は苦戦の連続で、もはや現地では進退窮まった観すら呈していた。時の出羽守藤原興世(おきよ)は、まず600人の兵を派遣して能代営(のしろえい)(能代市檜山付近)を守らせようとしているが、これは反乱軍の真っただ中でのまったく無謀な作戦であって、これは見事に失敗した。命からがら逃げ帰ったものはわずかに50人であったという。

正史『日本三代実録』には「秋田河以北を己が地に為さんと請う」という記事もあって、俘囚たちは、雄物川以北の律令国家からの独立希望すら明言していた。「秋田河以北」は蝦夷側の拠点一二村が点在する現在の能代から比内・鹿角(かづの)に至る秋田県の北半分を含むものであった。新編弘前市史。

元慶年間の初頭、干ばつにより全国的に飢饉に襲われ、各地で不動倉が開かれ、賑給が実施された。直接記録に残ってはいないが、東北地方も例外ではなかったと考えられている。

この乱の背景に、長く軍事的緊張から遠ざかっていた秋田城では制度上常備すべきとされていた軍が実際には配備されておらず、少数の健児が守るのみで警備が手薄になっていたことが挙げられる。

また、出羽国統治が安定していた反面、それに乗じて国司による苛烈な収奪が横行しており、秋田城司の良岑近(よしみねのちかし)は、民が大凶作で難渋している現実から眼をそらして、不当な交易によって得た利潤を独占し、重税を課して私腹を肥やしていた。その結果、出羽国内の三分の一ほどの人々が奥地へと逃げ出す有様となった。年来の苛政が重なり、夷俘の不満は頂点に達していたのである。

元慶2年(878年)3月、夷俘が蜂起して秋田城を急襲、秋田城司・良岑近は防戦しかねて逃亡した。夷俘は周辺に火を放ち、出羽守藤原興世も逃亡してしまう。

4月、出羽守よりの急使を受けた朝廷は、下野国と上野国にそれぞれ1000ずつの徴兵を命じた。19日には最上郡郡司擬大領の伴貞道が戦死する。

5月、朝廷は藤原梶長を押領使に任じて陸奥国より騎兵1000、歩兵2000を派遣して鎮圧に向かわせた。出羽掾藤原統行、文室有房、小野春泉の出羽兵2000もこれに合流する。6月、夷俘の軍勢が大挙して再度秋田城を襲い、官軍は大敗を喫して、藤原梶長も陸奥国へ逃げ帰ってしまう。

城中の甲冑300領、米700石、衾(寝具)100条、馬1500匹が夷俘の有に帰した。反乱は拡大して秋田城下の12村(上津野、火内、榲淵、野代、河北、腋本、方口、大河、堤、姉刀、方上、焼岡)が夷俘の支配に落ち、出羽北部ではわずか3村(添河、覇別、助川)の俘囚だけが出羽国に属していた。さらに津軽・渡嶋(北海道)の蝦夷も蜂起した蝦夷を支援する。

5月、朝廷は左中弁藤原保則を出羽権守に任じて討伐にあたらせることとした。保則は備中国、備前国の国司として善政をしいた人物であった。保則は小野春風の起用を願い、6月、春風は鎮守府将軍に任命される。陸奥介坂上好蔭(坂上田村麻呂の曾孫)とともに出羽国へ向かった。この時点で俘囚3人が陣営に来て、秋田河以北を朝廷の直接支配が及ばない「己地」となすことを要求した。

保則は文室有房、上野国押領使南淵秋郷に命じて上野国兵600人と俘囚300人をもって夷俘に備えさせた。これら軍事的措置をすませたうえで、朝廷の不動穀を賑給して懐柔にあたった。保則の寛大な施策の一環である。また、保則の手持ちの兵力が寡兵であるため常陸国、武蔵国の兵2000を動員する許可を朝廷に求めている。

8月、夷俘の集団が次々と秋田城下に来て降伏した。寛政の噂が広まり、夷俘の敵意が和らいだためである。保則は来降を許したが、元慶3年(879年)1月、朝廷は討伐の強行を命じた。これに対して保則は出羽国の現状を報告し、寛大な政策をおこなって苛政によって逃亡した夷俘の還住を促すことこそ上策であると意見した。朝廷はこの意見を容れ、3月、征夷の軍を解いた。

藤原保則は武力によらず寛政によって反乱の鎮撫に成功したが、朝廷の力が低下して坂上田村麻呂の時代のように武力によって夷俘を制圧できなくなっていたことも意味していた。夷俘は降伏したが朝廷による苛政をくつがえし、力を示したことで一定の成功を収めたと考えられる。

乱後、秋田城は保則の手により再建された。出羽国司次官である介が受領官に格上げされると共に、秋田城常駐となり軍事機能も強化された。これは後に秋田城介と呼ばれる。

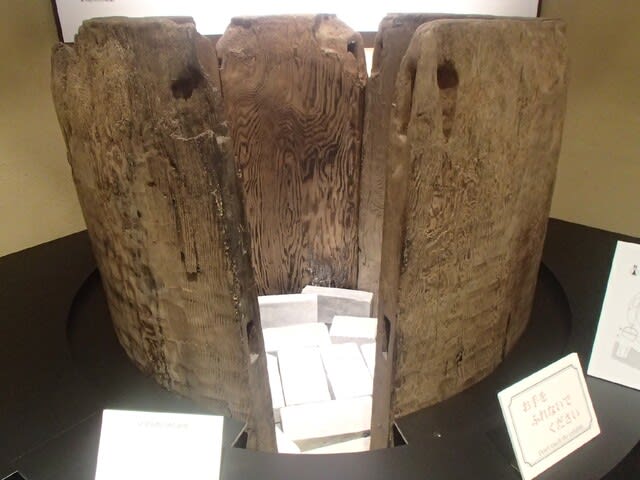

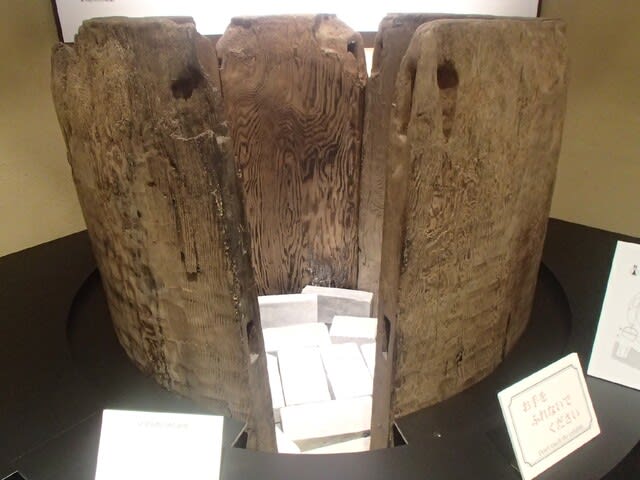

非鉄製小札甲。非鉄製の素材で作られた甲、一領分が鍛冶工房の床面から出土し、そのまま切り取って展示してあります。鉄製ではないので普通は残りませんが漆が塗られていたので、腐らずに出土しました。製作年代は9世紀前半です。宝亀11年(780)には鉄製の甲冑の代わりに革製の甲冑を作るよう指示があり、また、延暦9年(790)には蝦夷討伐のために諸国に革製の甲冑二千領作るよう指示している記録があります。秋田城出土の非鉄製小札甲は、まさにこのような平安時代の最新鋭の甲で、貴重な出土品です。

秋田城は海上交流の拠点であり、秋田城が渤海使や北方民族との外交施設としての役割を担った。

8世紀には、沿海州付近にあった渤海国からの使節がたびたび出羽国へ来着した。8世紀の渤海使は、日本の使節船に同乗している場合を除いてほとんどが出羽に来着しており、渤海使は沿海州・サハリン・北海道の沿岸部伝いに航行して本州日本海側に達する北回り航路を取っていたとされる。

城外南東側の鵜ノ木地区において規則的に配置された大規模な掘立柱建物群の遺構と、水洗トイレの遺構などが検出されており、これら施設群は外交使節を饗応する迎賓館だったのではないかとの推測も示されている。9世紀以降渤海使の出羽来航は途絶えており、鵜ノ木地区の遺構も、9世紀以降のものは木柵に囲われた寺院風の構成となっていく。