GDPなど国全体の経済データ、いわゆる国民経済計算(National Accounts)を基本的なところから理解するという試みを始めようと思います。国民経済計算の具体的データは1980年(S55)からのデータが内閣府から公表されていますが1)、この統計データをちゃんと理解できるようになろうということです。この統計の方法は日本では2000年に従来の68SNAという方式から93SNAに移行しており、内閣府のサイトで図解も使って結構わかりやすく解説されています2)。また使われる用語の意味の解説も同サイトにあります3)。とはいえ全くの初学者には、これらを読むだけではなかなか意味の理解は難しいでしょう。私自身もそうであるように、経済関連のまともな学習はしてこなかった理系人間にとっては、これから書く記事が少しは役立つかも知れません。なお、私自身が経済学の素人ですので、私の理解が正しいと示唆できる根拠はできるだけ引用するようにしたいと思います。

国全体であれ、一企業であれ、家計であれ、どんな経済主体であってもその資金の出入り状態は複式簿記の考えでよく表現でき、よく理解できます。様々な経済主体の資金の出入り状態やその表現のことを会計または勘定(Accounts[英]、Financial statement[米])と呼びます。ひとつの企業や家計や政府の会計の考え方は基本的に違いはありませんが、国全体の経済主体の総計を示す国民経済計算(National Accounts)では、全体で総計すると相殺される部分などもあり個別の経済主体の会計とは若干の違いが出てきます。余談ですが、"National Accounts" は直訳すれば国民会計になるのでしょうが、なぜか国民経済計算と訳されています。もしかして会計では安っぽいと考えた人がいたのでしょうか(^_^)

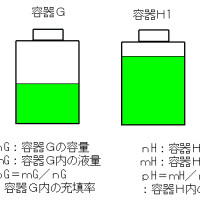

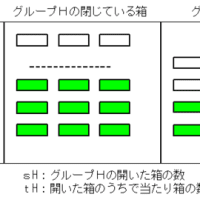

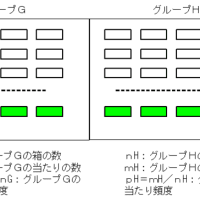

まず、ストックとフローの区別が大切です。物理量で言えばストックはある時点での状態量でありフローはその時間当たり変化量(時間微分)です。したがって会計においては、ストックの単位次元は[金額]であり、フローの単位次元は[金額/時間]であり、この両者は全く別の量なのです。会計では1年や3ヶ月(四半期)を1期として表すことが多く、フローは1年当たりや四半期当たりで表すことがほとんどです。そして当然過ぎると考えるからでしょうか、1年当たりや四半期当たりが省略されてフローも単に金額の単位だけで表示される場合が結構あります。すると初学者はフローとストックを混同する恐れがありますから御注意を。

ストックは瞬間的な時点での値ですから、第n期のストックといってもそれがn期の中のどの時点かを指定しないと不明確になります。普通は最初の時点(期首)の値か最後の時点(期末)の値を採用するようです。原理的には前期末の値は当期首の値に等しくなります。そして前期末(当期首)のストックに当期フローを加えると当期末(来期首)のストックになります。

まずはもっとも広く使われていると思われる企業の会計(Accounts)を例にしてみましょう。企業の会計において、ストックは貸借対照表(Balance Sheet、Statement of Financial Position)でフローは損益計算書(Profit and Loss statement、Statement of Comprehensive Income)で示します。どちらもいくつかの種類(費目)に分類して記載され、ストックの各費目にはその変化量であるフローが必ず対応しているはずですが、損益計算書に記載されるフロー、特に営業利益は貸借対照表に記載されるストックの変動の一部にしか該当しません。

まず貸借対照表の貸方(credit)ではストックは負債と自己資本に分けられ、自己資本は資本金と資本剰余と利益剰余に分けられます。この4費目の各期当たりの増加がそれぞれのフローですが、そのフローは以下の源から来るものです。いうまでもなく、以下の費目の金額が負の値であれば減少を意味します。

負債(社債、融資)増加=新規借入-元金返済

資本金(発行株式額面額)増加=新株発行額面額

資本剰余増加=新株発行時受け取り(払込金)-発行株式額面額

利益剰余増加=利益-配当

以上の源のうち、利益だけが損益計算書に記載されています。残りの3種は資本取引(transaction of capital)と呼ばれています。損益計算書では大まかには売り上げが利益と費用に分かれ、利益から株主への配当金を除いた額がいわゆる内部留保で、これが利益剰余と分類されるストックの増加に割り当てられます。また、国内の全企業の利益を合計したものはGDP(国内総生産)の一部になり営業余剰(Operating Surplus)と呼ばれています。

費用の中には雇用者に支払われる報酬も含まれますが、これは雇用者の家計に入金されます。これは企業にとっては人件費の一部ですが、家計にとっては利益の一種であり、国内で全合計したものはやはりGDPの一部になり、雇用者報酬(Compensation of Employees)と呼ばれています。また個人が持っている株式の配当も株主の家計に入金されます。このような家計が受け取る配当や預金等の利子も国内で全合計したものはやはりGDPの一部になり、財産所得(Property Income)と呼ばれています(注)。

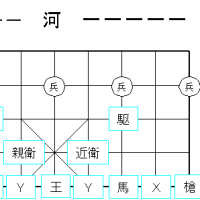

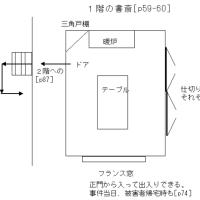

以上を図示して見ました。

図1.企業会計概要

さて貸借対照表の借方(debit)ではストックは金融資産(通貨・預金・各種債権・株式等)と非金融資産(固定資産と在庫)に分類されます。どちらも具体的な資産の形で具体的に計量することができます。負債もやはり具体的なものですが、資産と負債の差額の自己資本を分類した3費目は会計上の分類だけのいわば形式的なものとも言えると思います。形式的では語弊があるとすれば、借方に記載された具体的な資産の源がどこから来たかを示す名目的分類、とでも言えましょうか。

さて資産のストックは上記に挙げたフロー分だけ各期に増加しますが、これ以外にも変動の要因があります。それが資産の評価額の変動です。例えば機械設備などの経時劣化、事故災害等による損壊、市場価格に連れた変動、などです。これらの評価額変動の一部は特別利益(extraordinary profit)と特別損失(extraordinary loss)、合わせて特別損益として損益計算書に記載されます。国民経済計算では評価額変動に当たるものを調整と呼んでいます。これはGDPすなわち国内の生産活動で生み出された付加価値によるもの以外の変動であり、調整1、調整2、調整3の3費目の合計になっています。これに対して付加価値による変動を資本調達(Capital Finance)と呼んでいます。

ストックの変動が調達によるものだけなら話は単純ですが、実際には調整の寄与が結構大きいのです。しかもどんな要因がどのように調整の値に影響を与えるかはほとんど不明確です。なにしろ事故災害のような予測不能の影響さえありますし、多くのプレイヤーによる需給に影響される株式や債権の価格変動を確実に予測することなど誰にもできません。幾多の経済危機においてどうも経済学の予測力や説明力が不満足なように思われるのは、こういった評価額変動を正しく予測する理論というものが存在しえないからではないでしょうか。

では評価額変動の部分と調達による変動の部分は実際にどれくらいの比になるものなのか、次回に述べたいと思います。

注) 実際の国民経済計算では、財産所得の費目は海外勘定でだけ示されている。国内での財産所得は特に切り分けずに営業余剰・混合所得に含まれたままである。

----参考文献----

1) 内閣府HP (国民経済計算>国民経済計算確報>統計表一覧)

http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/kakuhou/kekka/h22_kaku/h22_kaku_top.html

2) 内閣府HP (国民経済計算>基礎から分かる国民経済計算>解説パンフレット「新しい国民経済計算(93SNA)」)

解説パンフレット「新しい国民経済計算(93SNA)」

3) 内閣府HP (国民経済計算>四半期別GDP速報>用語の解説)

http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sokuhou/kekka/yougo/kaisetsu.html

国全体であれ、一企業であれ、家計であれ、どんな経済主体であってもその資金の出入り状態は複式簿記の考えでよく表現でき、よく理解できます。様々な経済主体の資金の出入り状態やその表現のことを会計または勘定(Accounts[英]、Financial statement[米])と呼びます。ひとつの企業や家計や政府の会計の考え方は基本的に違いはありませんが、国全体の経済主体の総計を示す国民経済計算(National Accounts)では、全体で総計すると相殺される部分などもあり個別の経済主体の会計とは若干の違いが出てきます。余談ですが、"National Accounts" は直訳すれば国民会計になるのでしょうが、なぜか国民経済計算と訳されています。もしかして会計では安っぽいと考えた人がいたのでしょうか(^_^)

まず、ストックとフローの区別が大切です。物理量で言えばストックはある時点での状態量でありフローはその時間当たり変化量(時間微分)です。したがって会計においては、ストックの単位次元は[金額]であり、フローの単位次元は[金額/時間]であり、この両者は全く別の量なのです。会計では1年や3ヶ月(四半期)を1期として表すことが多く、フローは1年当たりや四半期当たりで表すことがほとんどです。そして当然過ぎると考えるからでしょうか、1年当たりや四半期当たりが省略されてフローも単に金額の単位だけで表示される場合が結構あります。すると初学者はフローとストックを混同する恐れがありますから御注意を。

ストックは瞬間的な時点での値ですから、第n期のストックといってもそれがn期の中のどの時点かを指定しないと不明確になります。普通は最初の時点(期首)の値か最後の時点(期末)の値を採用するようです。原理的には前期末の値は当期首の値に等しくなります。そして前期末(当期首)のストックに当期フローを加えると当期末(来期首)のストックになります。

まずはもっとも広く使われていると思われる企業の会計(Accounts)を例にしてみましょう。企業の会計において、ストックは貸借対照表(Balance Sheet、Statement of Financial Position)でフローは損益計算書(Profit and Loss statement、Statement of Comprehensive Income)で示します。どちらもいくつかの種類(費目)に分類して記載され、ストックの各費目にはその変化量であるフローが必ず対応しているはずですが、損益計算書に記載されるフロー、特に営業利益は貸借対照表に記載されるストックの変動の一部にしか該当しません。

まず貸借対照表の貸方(credit)ではストックは負債と自己資本に分けられ、自己資本は資本金と資本剰余と利益剰余に分けられます。この4費目の各期当たりの増加がそれぞれのフローですが、そのフローは以下の源から来るものです。いうまでもなく、以下の費目の金額が負の値であれば減少を意味します。

負債(社債、融資)増加=新規借入-元金返済

資本金(発行株式額面額)増加=新株発行額面額

資本剰余増加=新株発行時受け取り(払込金)-発行株式額面額

利益剰余増加=利益-配当

以上の源のうち、利益だけが損益計算書に記載されています。残りの3種は資本取引(transaction of capital)と呼ばれています。損益計算書では大まかには売り上げが利益と費用に分かれ、利益から株主への配当金を除いた額がいわゆる内部留保で、これが利益剰余と分類されるストックの増加に割り当てられます。また、国内の全企業の利益を合計したものはGDP(国内総生産)の一部になり営業余剰(Operating Surplus)と呼ばれています。

費用の中には雇用者に支払われる報酬も含まれますが、これは雇用者の家計に入金されます。これは企業にとっては人件費の一部ですが、家計にとっては利益の一種であり、国内で全合計したものはやはりGDPの一部になり、雇用者報酬(Compensation of Employees)と呼ばれています。また個人が持っている株式の配当も株主の家計に入金されます。このような家計が受け取る配当や預金等の利子も国内で全合計したものはやはりGDPの一部になり、財産所得(Property Income)と呼ばれています(注)。

以上を図示して見ました。

図1.企業会計概要

さて貸借対照表の借方(debit)ではストックは金融資産(通貨・預金・各種債権・株式等)と非金融資産(固定資産と在庫)に分類されます。どちらも具体的な資産の形で具体的に計量することができます。負債もやはり具体的なものですが、資産と負債の差額の自己資本を分類した3費目は会計上の分類だけのいわば形式的なものとも言えると思います。形式的では語弊があるとすれば、借方に記載された具体的な資産の源がどこから来たかを示す名目的分類、とでも言えましょうか。

さて資産のストックは上記に挙げたフロー分だけ各期に増加しますが、これ以外にも変動の要因があります。それが資産の評価額の変動です。例えば機械設備などの経時劣化、事故災害等による損壊、市場価格に連れた変動、などです。これらの評価額変動の一部は特別利益(extraordinary profit)と特別損失(extraordinary loss)、合わせて特別損益として損益計算書に記載されます。国民経済計算では評価額変動に当たるものを調整と呼んでいます。これはGDPすなわち国内の生産活動で生み出された付加価値によるもの以外の変動であり、調整1、調整2、調整3の3費目の合計になっています。これに対して付加価値による変動を資本調達(Capital Finance)と呼んでいます。

ストックの変動が調達によるものだけなら話は単純ですが、実際には調整の寄与が結構大きいのです。しかもどんな要因がどのように調整の値に影響を与えるかはほとんど不明確です。なにしろ事故災害のような予測不能の影響さえありますし、多くのプレイヤーによる需給に影響される株式や債権の価格変動を確実に予測することなど誰にもできません。幾多の経済危機においてどうも経済学の予測力や説明力が不満足なように思われるのは、こういった評価額変動を正しく予測する理論というものが存在しえないからではないでしょうか。

では評価額変動の部分と調達による変動の部分は実際にどれくらいの比になるものなのか、次回に述べたいと思います。

注) 実際の国民経済計算では、財産所得の費目は海外勘定でだけ示されている。国内での財産所得は特に切り分けずに営業余剰・混合所得に含まれたままである。

----参考文献----

1) 内閣府HP (国民経済計算>国民経済計算確報>統計表一覧)

http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/kakuhou/kekka/h22_kaku/h22_kaku_top.html

2) 内閣府HP (国民経済計算>基礎から分かる国民経済計算>解説パンフレット「新しい国民経済計算(93SNA)」)

解説パンフレット「新しい国民経済計算(93SNA)」

3) 内閣府HP (国民経済計算>四半期別GDP速報>用語の解説)

http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sokuhou/kekka/yougo/kaisetsu.html

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます