生きる根を育む腎水の気、社会の根を育む脾土の気

東京スキンタッチ会主催、会員の大浦さんによる「かんの虫講座」も4回目を迎えた。今回は「脾土」。東洋医学の話だけでなく、アニメに手相、ポリヴェーカル理論等、氏が収集した古今東西ありとあらゆる博物知識から紐解く「脾土」の回はなかなか刺激的な学びになった。

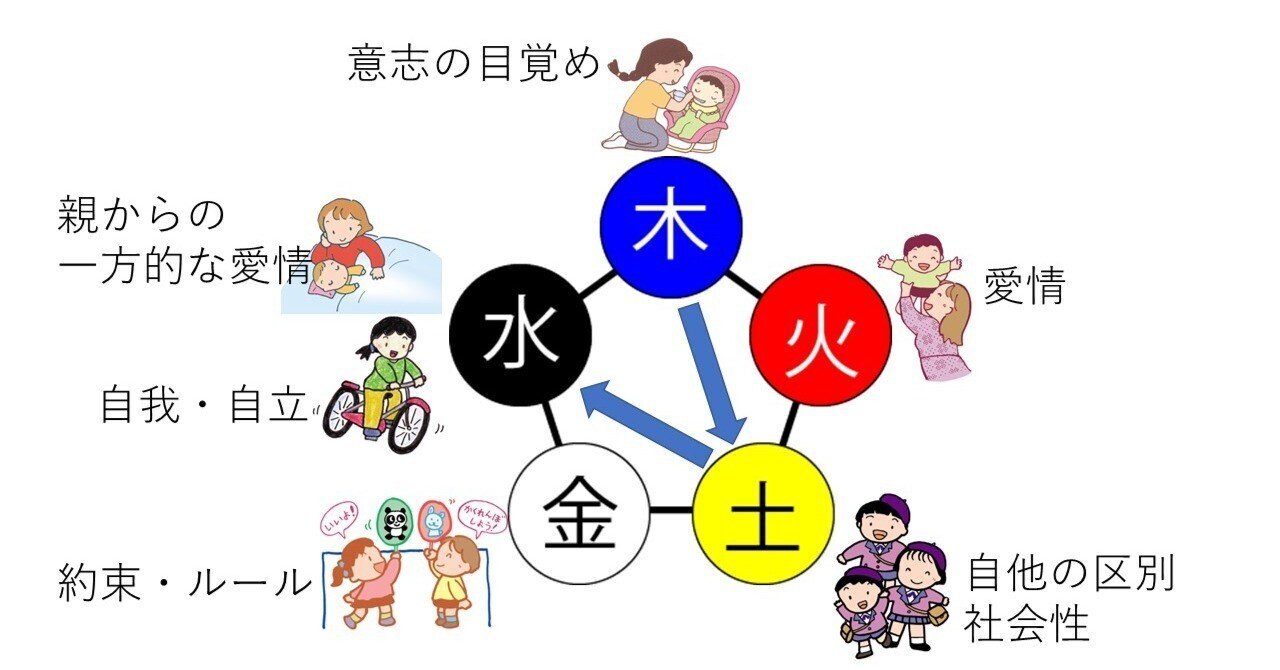

東洋医学は「木・火・土・金・水」という五行のバランスから体を観察する。感情で言えば、木は怒りであり、火は喜び、金は悲しみ、そして水は恐怖に関連する。これらは先天的に持ち合わせているものだが、今回勉強した脾土だけは違う。「思う」という、後天的であり能動的な、それでいて成長しながら学んでいく感覚が脾土に配当される。

大浦さんが講座で言っていた「腎水が生命の根なら、脾土は社会の根」という話にこの事を思い出した。脾土の運化作用により生後食べ物から作りだされる「後天の精」。脾土の作用は消化吸収に関わるものだが、まさに生まれた後に大切になる臓腑がこの脾土で、その臓腑が「思う」とか人との関わりに関連するとなると、やはり生まれた後に育まれるべきものなのだと、改めて理解した次第だ。

ところで私は歯が生えて初めて乳児が人間に生まれ変わるのではないかと思っている。哺乳類としての人間を鑑みるに、下界に早く出たがり過ぎる。あまりに未熟のうちに外に出たがる人の胎児、本来ならば20ヶ月はお腹の中にいても不思議ではないのだが。そんな乳児を外界で育てるわけだ、歯が生えるまでの第2胎生期とでも言いたい無意識期がどれほど重要なのだろうと思わずにはいられない。

この歯が生えるまでの大切な時期、安心できる環境のもと「たっぷり飲んでしっかり寝る」が繰り返されれば「腎水」はしっかり育つ。「あなたの周りにいる人はみんなあなたの味方だよ」という気持ちを込めて、これでもかと言うほど愛情を注げばなおさら良い。それが如何に大切なことか、この歯が生えるまでの小さき頃を大切にされた子どもの行く末を見てつくづくそう思う。

これを書きながら、哺乳類には考えられないくらい未熟児で生まれるのは、年長者の意識なり自覚なりを再教育するためかもしれないとまで思い始めている。哺乳類の掟に逆らってまで人間社会に適応するべくさせるべく未熟で生まれるわけだ、人間はつくづく不思議な生き物だ。

追伸) このブログは大浦さんの話を聞いて勝手に膨らませた話です。だから大浦さんの意図と違うということはあらかじめ了解してくださいませ(^。^)

胎児からすでに子育てが始まっていると親向けには言っているが、子ども目線で言えば歯が生えて初めて人になると思っていた。その最も無意識な時代に親から、身近な年長者からどう扱われたかがとても大切で、そこで全てが決まるとも思っていた。

「子育てっていつぐらいまで大変なことかしら?」だった。質問者は20歳くらいを想定していたが、愛さんの答えは「自分のご飯は自分で食べられる。トイレにもいける。それで子育て終わり。あとはそれぞれの生き方を認める」だった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます