「考えることを知らない」子どもたちⅠ

約二十年の間、巣立ってくれるOB諸君の成長ぶりを見ていて、「自ら学習するという姿勢を養う」ことができること(つまり「学体力」が身につくこと)が学習指導では何よりも大切だということがわかりました。しかし、「自ら学習を進める」ためには、まず「考えること」ができなければなりません。

ところが、「考えることができない子」「『考える』ということがわからない子」がいる。「信じられない」かもしれませんが、ぼくは塾で学習指導をするようになって、そう思うようになりました。

門外漢のぼくの乏しい経験では、学習指導でのこういう視点からの問題提起、また「考える」ということを正面から取りあげられたこともあまり見たことがありません。

しかし現実に、頭が良くても「考えることができない」子は少なくありません。「それが頭が悪い子ではないのか?」。そう思われるかもしれませんが、決して頭が悪いわけではありません。しかもそういう子が少しずつ増えてきているのではないか、そんな感じがしています。

教壇に立っている人は、少し日ごろの生徒たちの様子を振り返ってみてください。たとえば、教室で生徒たちに質問や問いかけをする時です。思い当たることがないでしょうか。

質問や問題・問いかけに対して、国語にしろ算数にしろ、本文をていねいに読むこと、あるいは図形の確認など解答するための材料に着目し、いったん自分の頭のなかに落とし込み、その後「問われたことに対する解答を紡いでいく」、あるいは「導き出していく」。そういう対応ができない。そんな子はいませんか?

頭はよく切れるのに、自分の思いこみ・自分が知っている知識のなかから、聞かれたこと・問いに対して、きちんと頭の中に落とし込む(つまり、考える)ことができず、「オウム返し」に答を用意する。

考える習慣がない。つまり、「考えていない」のです。「考えていない」というより、「『考える』ということを教えてもらっていないからわからない」、だから「考えられない」とぼくは観じています。

こういうケースは「自己主張の強い子」や「いつもちやほやされている過保護の子」に、特によく見られます。「人より注目されないと気が済まない」ので、「考える暇もなく、ことばが口をついて出てしまう・・・」。これらの『症状』は「性格の問題である」とほとんど野放しにされているはずです。

子どもたちは『思いの他』の「まちがった答え」を連発することになり、周囲から「やっかいもの」として「冷たく」あしらわれ、そのうち「自信をなくしてしまう」。あるいは「嫌気がさしてしまう」。

結果、学習に拒否感をもつようになります。きちんと指導をされないと、「わかる・わからない」以前に「考えるということ」を知らないで成長してしまう、ということになります。

当初は勉強の好き嫌いだけだったものが、苦手なことによって「半ば強制的になってしまった」勉強による苦手意識の負の連鎖で、「考えること」そのものに対してストッパーがかかってしまう。

日常生活や仕事ぶりを見ている限り決して頭が悪いわけではないのに、「俺は勉強が苦手やから」「わたしは頭が悪いから」という言い訳で、「考えることをしない」人たちをよく見ませんか? 考えて答を求める以前に、『考えることを放棄してしまっている』状況です。

「考えること」に対するこれらの拒否反応は、小さいころの経験にその原因を求められるのではないか、そんな気がします。つまり、大人になるまで「少しがまんして考えつづける」ということに、「慣れること」ができなかった、ということになります。

ぼくたちは考えるということがわかり、考えることをつづけていくなかで、その過程を楽しむことができるようになり、考えることも次第におもしろくなっていきます。「学ぶこと」も身近なことにするためには、「考えること」ができなければなりません。

まず、「考えることを自らのものとする」ためには、小さいころの「しつけ(指導)」で、二つのことが大切になってきます。一つは「人の話を聴く姿勢」を育てること、また関連することですが、二つめは「がまんができる子」に育てること。

先ほどの「考えられない子」の例でもわかるように、「ちゃんと考える」ためには、聞かれたことをいったん自らの頭の中に落とし込まなければなりません。「きちんと最後まで話を聴け」なければなりません。小さいころは、ここでいささかの「がまん」が必要になります。

また「むずかしいことを考える」には「がまんする姿勢」が欠かせません。たとえば、好きな科目であろうと、嫌いな科目であろうと、「何かわからないこと・むずかしいこと」を理解できるまで考えようとすると、「がまんすること」が欠かせません。

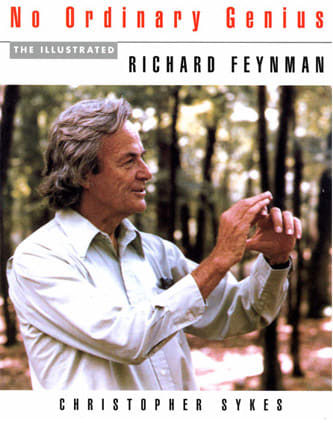

引用は、ノーベル賞をもらった天才科学者ファインマンのことばです。「がまんをすること」のニュアンスがよくわかっていただけると思います。

ファインマンはむずかしい項目に出会ったとき(小・中学生時代だと思われます)、一人で大英百科事典でその項目を調べたようです。そして次のように言います。

どうしたかって言えば、はじめの二・三節でわからなくなっても、ともかく最後まで読もうと したんだ。ぼんやりした理解のままで、項目全部を読むんだ。それから、もう一度読み通すと 今までより少しわかるようになってる。自分が説明できるようになったものを除いて、最後までそのやり方を通すんだ。それからノートに書き留める、そうすると一丁上がりだ。

(No Ordinary Genius /CHRISTOPHER SYKES/W.W.NORTON p.33拙訳 )

また、同じ書物のなかで、次のように書いています

ぼくはいつも、そんなふうに独特だったんだよ。興味をもった主題は本を読んで手がかりを得ながら、ほとんどすべて一人で理解をすすめたのさ。

(同書p.33 拙訳)

少年時に、むずかしい項目を「大英百科事典」(!)をひもといて調べ理解していった方法の紹介です。「わからないものを、むずかしい本で調べ、がまんしながら何度も考え、理解にまでいたる様子」です。

天才ファインマンでさえ、こうなのです。何度も読み返し、理解する努力をつづけました。「読み返す、つまり何度も考えつづけた」のです。そして、それをつづけることができたので天才が開花したのです。

もちろん、ファインマンがこうした「自学」ができるようになったのには他にも理由があります。それについては後日、「子どもたちにとっての本当の教科書とは何か」を考える「夢の教科書」で紹介するつもりです。

しかし、ここまで読んでいただければ、「がまんのたいせつさ」や「自らむずかしいことにチャレンジし追究することができる『学体力』の養成」が、子どもたちの学力の発達にとっていかにたいせつか、をよく理解していただけたのではないでしょうか?