「夜と霧」の向こうに見えるもの

先々週、筑摩書房の「高校生のための文章読本」について触れました。「モーパッサンが師匠フローベールから受けたアドバイス」を読んで、子どもたちの『環覚』を育てるための「ものの見方」の参考にしてほしい、という思いでした。「高校生~」では、この後に開高健の文章が掲載されています。その一節です。

「・・・・・・おいでなさい。」

案内のスラヴ顔のおばさんが岸辺におりてゆくのでついてゆくと、彼女は水のなかをだまって指さした。水はにごって黄いろく、底は見透かすすべもないが、日光の射している部分は水底がいちめんに貝ガラをちりばめたように真っ白になり、それが冬陽のなかでキラキラ輝いていた。(前記書 p6 「“夜と霧”の爪痕を行く」より)

この部分だけを読むと、顔見知りになったやさしいおばさんに、一般にはあまり知られていない「絶景スポット」でも紹介されたのかな、と想像する人がいるかも知れません。そうではありません。

いうまでもなかった。その白いものはすべて人間の骨の破片であった。ほかの焼却穴はすべて埋められ、あたりは草むらとなって、何食わぬ顔で日光をうけていたが、その草むらの土を靴先でほじると、たちまち骨の破片がぞくぞくあらわれてきた。目を近づけて見ると、ほとんど、骨のなかに土がまじっているというぐらいに骨片が散乱していた。(同書 p7)

キラキラ輝いていた白いもの。それは、人間の骨でした。この文章は、『夜と霧(!)』の報告です。

この文を読む人の中には、「『え~、いや~、こわい~』等と、口では云うものの、そのまま深く考えることなく過ぎてしまう、日々すぐ忘れてしまう感覚」があり、一方では、それとはまったく異なる「人間のこころの闇の深さに、背筋に冷たさを感じ、次を知りたい・もっと読んでみたい・はっきり確認したいと思う好奇心」があるはずです。

その差が、前回のブログで取りあげたマクドナルド(メイヤー)が話題にしたイメージの奥行き、想像力の広がりの差です。「現実と『写真』の区別ができない―現実に鈍感で無感動、当然写真を見ての実感イメージはともなわない」、「原因と結果の関連が分からず、イメージできない」。「発砲したヤンキー」とメイヤーの感覚の大きな差です。

子どもたちを指導するためのすべてのスタートはここからはじまります。「本がわかる子」と、「ただ字が読める!子」の大きなちがいもここがスタートです。「教師がこの差を認識しているかどうか」が小さい子を指導する際の大きなポイントになると考えます。

現実を現実として感じ、捉え、その広がりのイメージを追いながら、対象を自分の視野のなかに取り込むことができるかどうか? ぼくはもちろん、知りあった限り「後者の反応を見せる子ども」に育ってほしい、そう指導したいと思っています。

「水谷が被った捏造事件の犯人たち」のような「人の心がわからない」人間性や倫理観がそのまま「子どもたちの間にも広まってしまうこと」こそ、もっとも憂慮すべき事態です。感性の鈍麻と想像力の枯渇が、「潤いのない子どもたち」を、字は読めるが「本や心がわからない」子どもたちを育てます。子どもたちの思いやりや社会的責任を育てる土壌の「砂漠化」です。

「変なおっさん」が、『夜と霧』を読んでみる

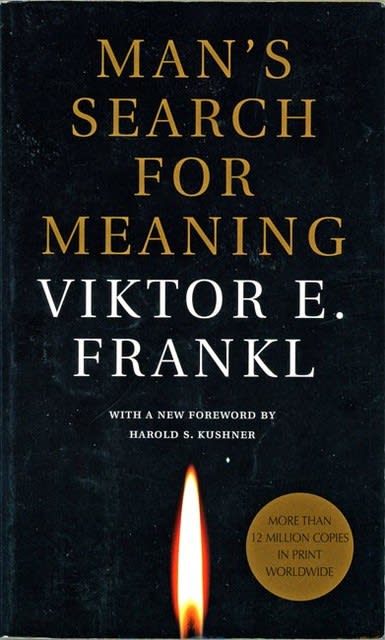

最近ボクシングの村田選手をはじめとして、「夜と霧」(ビクトール・E・フランクル著 みすず書房)に感動したというようなエピソードをチラホラ眼にします。どの世界に限らず、一定の高みに至り、世の中や人生に対する視点が変わった人は、こういうテーマにも思いを馳せ、自らの糧とすることはもちろん、それによって日々、真摯に生きることを感じたり、考えたりする深さが大きくちがってくるのでしょう。

「夜と霧」は以前旧版で読みましたが改めて読みたくなりました。ドイツ語では荷が重いので、英語版“MAN’S SEARCH FOR MEANING”(VIKTOR E.FRANKL TRANSLATED BY ILSE LASCH BEACON PRESS,BOSTON)を読み始めています。

このタイトルをそのまま邦訳すると、「人が生きる意味を求めて」とでもなるでしょうか、中でも次の引用は、ぼくたちが「たいせつなもの」を、毎日いかに「ロス」し続けているかを改めて知らしめてくれる一節です。

フランクルは、強制収容所の中で、自分たちと同じ立場の被収容者から選ばれた監視者が、同輩である自分たちに日々SSや監視兵より手ひどい振る舞いをするような極限状態の、人間のやりとり、その行動を考えます。

たとえ最大最悪の過酷な環境のもとにあっても、人が自らの運命や、そこで待ち受けるあらゆる苦難を受け入れ、それに耐え抜く生き方は、自らの人生をより深く、意味あるものにしてくれる。勇敢で、博愛精神にあふれ、尊敬に値する人生であるといえよう。

一方には、自分を守るためだけの苦々しい戦いのなかで、人間としての尊厳さえ忘れ、獣に等しい存在になりはてる人がいるかもしれない。

困難な状況にあるからこそ可能になる優れた倫理観を身につける機会を活かせるか、それとも無駄にしてしまうか、択一の機会がそこにある。その選択如何によって、「自らの苦悩」が「意味のあるもの」に昇華するかどうかが決まる。

こうした考えを現実離れしたものであるとか、実人生とは無縁のものであるとか考えてはいけない。このような高い倫理基準を手にできるのはごく限られた人だけであるというのは疑いようのない事実である。収容者の中でも精神的自由を持ち続け自らの苦悩によってこうした倫理基準を獲得できた人は、ごく少ない。

だが、そうした例が仮に一例でもあるとすれば、運命を乗り越え、自らを高邁な境地に導くことができる精神の強靱さを証明する証拠としては十分である。(前記書67~68p 拙訳)

ぼくたちに迫り来る運命とその苦難には、自らを人間としてさらに高潔に、また人生をより意味あるものにするチャンスが潜んでいる。どんな苦難にも耐え、人としての高い倫理観を手にできる精神的強靱さは誰にもあるはずなのだが、一方では『獣に等しい存在』になりはてる「人たち」もいる。その彼我の差、その原因をフランクルは次のように挙げています。

何も強制収容所に限らずどこでも、避けられぬ運命に出会い、自らの苦悩を通してたいせつなものを手に入れる機会は訪れる。

ここでは病人の運命、特に回復の見込みのないひとりの青年の例をあげよう。

私はかつて、病気になった青年が友人に宛てた手紙を読んだことがある。手紙の中で彼は自分がもう長くは生きられないだろうこと、手術をしても、もはや何の役にも立たないことを伝えていた。さらに青年は、かつて見た映画で、登場人物が勇敢に冷静に穏やかに死を迎えようとしていたことを思い出していた。そうした態度こそ、死に臨むにふさわしい尊敬すべき境地だと感動したようだ。彼は、今、自分にも同じような機会を運命が用意してくれたと綴っていた。(前記書 p68 拙訳)

死ぬときのことなんか誰が分かるか、と鼻で笑う人がいるかも知れません。しかし、心底分からなくても考えることはできます。若い頃から、思考がその方向に向かうかどうかで、オンリーワンの人生が送れるかどうかが決まってくるような気がします。先の村田選手もそのことが、よくわかっているのでしょう。一流の選手は能力も感受性も素晴らしく、またそうでないと一流には上り詰めることができないだろうとぼくは想像しています。

さて、次の拙訳個所の英語版原文です。

Those of who saw the film called Resurrectionーtaken from by Tolstoyーyears ago, may have had similar thoughts. Here were great destinies and great men. For us, at that time, there was no great fate, there was no chance to achieve such greatness. After the picture we went to the nearest cafe, and over a cup of coffee and a sandwich We forgot the strange metaphysical thoughts which for one moment had crossed our minds. But when we ourselves were confronted with a great destiny and faced with the decision of meeting it with equal spiritual greatness, by then we had forgotten our youthful resolutions of long ago, and we failed.(前記書 p68)

まず、世評の高いすばらしい翻訳、ドイツ語原本からの新版「夜と霧」(池田香代子訳 みすず書房)では、次のようになっています。

またかなり以前、トルストイ原作の『復活』という映画があったが、わたしたちはこれを観て、同じような感慨をもたなかっただろうか。じつに偉大な運命だ、じつに偉大な人間たちだ。だが、わたしたちのようなとるに足りない者に、こんな偉大な運命は巡ってこない、だからこんな偉大な人間になれる好機も訪れない・・・・・・。そして映画が終わると、近くの自販機スタンドに行き、サンドイッチとコーヒーをとって、今しがた束の間意識をよぎったあやしげな形而上的想念を忘れたのだ。ところが、いざ偉大な運命の前に立たされ、決断を迫られ、内面の力だけで運命に立ち向かわされると、かつてたわむれに思い描いたことなどすっかり忘れて、諦めてしまう・・・・・・。(新版「夜と霧」池田香代子訳 みすず書房p115・下線背景色は南淵)

この名訳に対する、英語原文からの「変なおっさん(つまり、ワシ)」の訳が下記です。ぼくの訳は英語版からですから、そもそも自らの訳を併置することなど、おこがましくも図々しい『戯言』に過ぎませんが、以前、徒然草の一節の解釈を提案(ブログ「立体授業『でっかい鯰釣り』のテキストと指導2」参照)したら、予想外に多数の方々に読んでもらえたようで(きっと、このおっさん、バッカじゃないの!という理由だったのでしょう、ハハ)、恐れ多くも、掲載しておきます。また『おっさん、バッカじゃないの』とお読みください。それでは、上記原文の拙訳です。

何年か前に、トルストイの小説を脚色したその映画を見たことがある人たちのなかにも、同じような感慨をもった人はいたかも知れない。映画の中では、偉大な運命が描かれ、偉大な人たちがいた。だが、わたしたちはといえば、そのときは偉大な運命などさらさら縁がなく、そんな偉大さを自らのものとできる機会もまったくなかった。映画の後、最寄りの喫茶店に立ち寄り、サンドイッチをつまみコーヒーを飲みながら、映画を鑑賞した際に頭をよぎった、ふだん意識することのなかった、哲学的思念を忘れてしまったのだ。

わたしたちは、若者と同じように崇高な精神とともに偉大な運命に臨み、自らの判断が問われる事態に直面することはあっても、それまでに、長い年月を経た若い頃の固い決意の数々などすっかり忘れてしまっているのだ、だからその出会いが実ることもなかった。(上記原文 拙訳・下線部分が、みすず書房版と対応)

トルストイの「復活」という映画のことが話題になりましたが、フランクルが「夜と霧」を書くまでに、「復活」はたしか三・四回映画化されているので、文脈から、「青年が観た映画」と「フランクルたちが観た映画」は、同じ『復活』だと考える方がよいと思うのですが、いかがでしょうか。池田訳では青年の観た映画が『復活』だとはなっていませんが。いや池田訳では、文脈からも同一映画だと読み取ることはむずかしいと思います。

また映画を見た後の、カフェも、これは「一番近いところ」ですから、やはり最寄りの「カフェ」に座ってのひとときと考える方が自然だと思います。下線部のstrangeは「怪しげな」ではなく、ふだんから『身近ではない、意識することがあまりない』という意味だろうと思いました。

また、わたしたちが偉大な運命や偉大な人生に縁がないのは、わたしたちが「取るに足りない」からではなくて、「出会っても機会損失してしまっている(そのことに気をつけなければ、という主張)」という文脈で、これ以降も論理展開しています。そう解釈しないと、その前の次の意味が生きてきません。

こうした考えを現実離れしたものであるとか、実人生とは無縁のものであるとか考えてはいけない。このような高い倫理基準を手にできるのはごく限られた人だけであるというのは疑いようのない事実である。収容者の中でも精神的自由を持ち続け自らの苦悩によってこうした倫理基準を獲得できた人は、ごく少ない。

だが、そうした例が仮に一例でもあるとすれば、運命を乗り越え自らを高邁な境地に導くことができる精神の強靱さを証明する証拠としては十分である。(前記書67~68p 拙訳)

英訳の、この原文は次の通りです(前記英訳本 p67~68)

Do not think that these considerations are unworldly and too far removed from real life. It is true that only a few people are capable of reaching such high moral standards. Of the prisoners only a few kept their full inner liberty and obtained those values which their suffering afforded, but even one such example is sufficient proof that man's inner strength may raise him above his outward fate.

みすず書房版でも、すぐ前のパラグラフで、人間の内面は外的な運命(?・?は南淵)より強靱であるという可能性に触れ、「それはなにも強制収容所にはかぎらない。人間はどこにいても運命と対峙させられ、ただもう苦しいという状況から精神的になにかをなしとげるかどうか、という決断を迫られるのだ。」とあります。

次の原文を見てみましょう。

Perhaps there came a day for some of us when we saw the same film, or a similar one. But by then other pictures may have simultaneously unrolled before one's inner eye; pictures of people who attained much more in their lives than a sentimental film could show. Some details of a particular man's inner greatness may have come to one's mind, like the story of the young woman whose death I witnessed in a concentration camp. it is a simple story. There is little to tell and it may sound as if I had invented it; but to me it seems like poem.(前記書 p68~69)

おそらく、われわれはその後も同じ映画をもう一度見たり、類似の映画を見たこともあっただろう。だが、心の目に蘇るのは、そのときまでに見た、ほかの映画だったかも知れない。一篇の感傷的な映画が表現できるものよりも、日ごろの生活において、より実の多いものを手に入れることができた人々の映画だ。ひとりの選りすぐられた人間の偉大な精神性でわたしたちが心に浮かべるイメージに似ているところがあるのは、強制収容所で私がそのターミナルステージを眼にした若い女性の物語である。分かりやすい話、言葉を尽くす必要のない話で、私の作り話のように聞こえるかも知れない。だが、今も一編の詩のように私の心に残っている。(上記原文 拙訳)

もちろん、みすず書房の訳は原本からで、ぼくの訳は英語版からです。重ねて、名訳なのはよく分かっていますが、「変なおっさん」が「めくら、蛇に怖じず」(「差別用語なんやかや」という、悪罵はやめましょうね)と蛮勇をふるって、そちらの池田訳も引用しておきます。同じパラグラフだと思われるところです。

なかには、ふたたび映画館で似たり寄ったりの映画を目の当たりにする日を迎える人もいるだろう。そのとき、彼の中では記憶のフィルムが回りはじめ、その心の目は、感傷をこととする映画製作者が描きうるよりもはるかに偉大なことをその人生でなしとげた人びとの記憶を追うことだろう。

たとえば、強制収容所で亡くなった若い女性のこんな物語を。これは、わたし自身が経験した物語だ。単純でごく短いのに、完成した詩のような趣があり、わたしはこころをゆさぶられずにはいられない。

(「夜と霧 新版」池田香代子訳 みすず書房 p115~116より)

ふう~。やっぱりよう分からんな~。「おっさん」になって、頭が悪なったんやろか? ボケが始まったかな? それやったら、たいへんや~ァ

このあと、フランクルが強制収容所で出会ったこの若い女性のターミナルステージでのようすを紹介します。それを拙訳、さらに要約して紹介します。

「数日で死ぬことが自分でわかっている若い女性」に話しかけたとき、フランクルはその事実がわかっているにもかかわらず、彼女があまりにも穏やかな態度でにこやかであることに驚きます。

彼女は、「こんなにも厳しい運命が私に与えられたことに感謝している、今までの人生はまったくいい加減で霊的な境地のことなど、真面目に考えたことがなかった」と答えました。

そして、自分が寝ているみすぼらしい小屋の窓の向こうを指さし、そこにある樹が孤独をかこつ私のかけがえのない友だちだと云いました。窓の向こうには、花を二つつけているクリの木の枝が一本見えるだけでした。

「わたしは、よくこの樹に話しかけるんです」と彼女が云ったとき、フランクルはそのことばの意味を計りかね、精神錯乱でもおこし、時々幻覚でも見るのではないかと疑いました。心配になって、樹が返事をしてくれるのかどうかを尋ねます。

すると彼女は「ええ、もちろん」と返事をし、「ここに私はいるよ。ここにいるんだよ。私が生命だよ、永遠の生命なんだよ」とこたえてくれたと教えてくれました。

有名なO・ヘンリーの「最後の一葉」を想いおこさせますが、こうしたターミナルステージの心の安らぎに思いを馳せると、やはり仏教の教え(根本思想)が、人間としての倫理観確立の糸口になれる可能性をいちばん秘めているのではないか。そう思います。

初めて話しますが、24・5年前、実家の近く、今「でっかい鯰釣り」で訪れる耳成山のふもとの竹藪の一角に、ぼくにも「櫟の友人!」がいました(掲示の写真)。プライベートで「厳しい」できごとがあって、しばらく近隣を散歩する習慣がありました。「緑」が心地よかったのです。

先の竹藪の近くの井戸で喉を潤そうと近づくと、「こちらですよ」というような、強い存在感を感じました。櫟の樹でした。直径25㎝ぐらいで、おそらく僕より少し「年上!?」だったと思いますが、ハグすると温かささえ感じ、とてもリラックスできました。

その時以来、近くを通るときは、必ず「彼の」樹皮に触れてあいさつし、都度、元気をもらったことを思いだします。何百万年の遠い昔、樹々を渡り歩いていた当時のぼくたちの「感覚」が身体のどこかに残っているのかもしれませんね。残念なことに、その櫟は十数年前切られてしまいました。

さて、子どもたちの指導でも、よく「オンリーワン」を目指してほしいと伝えます。その始まりは「『字が読める子』ではなく、『本を読め、人の心がわかる子』を育てたい」という指導者の熱い思いがあってこそ可能になるのでしょう。

たとえ「夜と霧」を読んでも、「『夜と霧』の向こう側」がわからなくては(見えなくては)ダメです。そうした視点から教育界の現状を考察すること、たとえば先日の水谷が被った非道な事件の犯人が「教師であったこと」とその理由や原因を追究することが、よりたいせつになる時代がきたようです。

今までは、アマチュアスポーツを指導している人こそ、倫理観や善悪を何よりも尊重する人たちだと思っていましたが、N大のアメフト部の監督や、水谷の今回の事件(大学までサッカー部!)の犯人たちの言動を見ていると、その牙城も跡形もなく崩れつつあります。

N大の事件や事件後の応対に関して疑問と不信をいだいたN大を除く(!)関東学生アメリカンフットボール連盟に所属する15大学が発表した2018共同宣言の骨子の部分を抜粋して紹介します。フットボールが危険なスポーツであるという今回の事件による誤認識を防ぐために出されたものです。

「(今回の事件によって・注 南淵)日本のフットボールが将来も存続しうるのか、私たちは極めて強い危機感を持っています。対戦相手へのリスペクトや最高のスポーツマンシップ・フェアプレー精神をもつことが大前提となります。より高いレベルの精神を備えることができるよう謙虚に取り組んでいく所存です」。大学のなかではまだ意識の高い人たちもいるようですが、子供の成長や指導に対しては、その時期では間に合いません。

子どものしつけに対する無知・無責任、教師としての判断力の不在。今回の水谷の事件のように、日ごろの親の意識、拾得物横領というれっきとした犯罪を重ねることが、日ごろ自分たちの行動を見ている子どもたちにも伝播することに気づかない。「一人の人間としての自負や責任感・自覚の不在」が最大の原因です。

周りがコソ泥であれば、日ごろその善悪を教えなければ、何も知らない子どもたちは悪いこととは思いません(思えません)。その先にある他人に対する思いやりや迷惑など、まったく意識しない、思いも浮かばない、善悪の基準がない子に育ちます。人のものも欲しければ「自分のもの」として、何の不思議もためらいも持ちません。その潮流に流されるのは、フットボールだけの将来ではなく、日本そのものの将来です。

さて、来週は、一年ぶりに研究先のベトナムから戻ってきて会いに来てくれたY君、ケニヤへ行った医者の卵K君、ゲームボーイの後(!)団の二年の学習で京大へ進んだM君、京大三人衆とぼくとの「やすらぎのひととき」を紹介します。