「蛍狩り」も無事すみました。川遊びの時間はあまりなかったけど、初めての団員もいるので、赤目のロケーションを紹介し、「雰囲気になじんでもらうこと」ができたと思います。

渓流教室の射的大会で駐車場を借りる百地三太夫の末裔の上田屋さんにお会いし、ぼくが四半世紀通っている川沿いの見晴亭の社長に挨拶し、もちろんお世話になっているグリーンビレッジの玉置さんご夫妻も覚えてくれたことでしょう。渓流教室の予行演習です。

その地のようすを把握し、行動範囲を見て歩くと、次の機会に「見るもの」や「見ること」「考えること」が変わります。一段深くなります。そこから「珍しいもの」を発見したり、「不思議に思うこと」が現れます。

今の子は(大人も)、一度行ったところは、「知っている」と思って再訪するのを嫌がる子(人)もたくさんいますが、果たして、ほんとうに知っているでしょうか? 団の子どもたちから、今まで、そういうことばを聞いたことはありません。子どもたちは見るもの・聞くもの・触れるものが小さな驚きの連続です。

「それでも何年かすると飽きるのでは」と思うかもしれませんが、それは好奇心が磨滅した大人の感じ方です。子どもたちは決してそんなことはありません。子ども相手の取り組みを考える際は、そうした感覚の相違をまず頭に入れておかなければなりません。

見るもの・触るものがみんな、「知りたいこと」だからです。知っていると思っているものでも、知らなかったというハプニングの連続です。もちろん、主催する方は、その小さな驚きを探せる目・その秘密を教える指導も必要になってきます。

おとうさんがファインマンを森の中にいざなったとき、まず、自分が知りたい・見てみたいことがたくさんあったのでしょう。お父さん自身が毎年、その変化や推移が気になっていたはずです。しかし、ほんとうは、一番知りたくて楽しみにしていたのは、その推移を見知って興味を深めていく我が子の変化だったのかもしれませんね。ぼくも、子どもたちと行動をともにしながら、それを一番楽しみにしています。その一例です。

赤目や飛鳥で宿泊すると、ぼくはいつも「眼鏡」をなくします。そのため。眼鏡のチェーンもいろいろ、飽きるほど試したのですが、どれも一短(!)一短で、良いものがありません。いつもポケットや手に持っているから、指導に夢中になると、眼鏡は、すばやい甲虫のように、すぐどこかへ姿を消します。ここ5年でも、7個ぐらい、山にプレゼントをしています。

今年も、きれいなオオセンチコガネを見つけ、森の湧水で、川のはじまりの説明をして山を下りはじめると、眼鏡が見当たりません。「またか!」と紛失を口にすると、6年のF君が間髪を入れず、「探してきます!」と大きな声。それに呼応してみんなが山をかけ登っていってくれました。

「山の中で探す癖」が身に付き、「眼と勘が鋭くなった」彼らは、すぐ見つけてきてくれました。上級生がいたのですが、4年生の時から、「やがてF君をリーダーに」と思っていたので、その成長がうれしく、感激しました。

どんな組織でも同じですが、リーダーが「ちゃらんぽらん」だと組織はバラバラになります。目的を果たし、目標を手にすることはできません。逆に、バランスの取れたリーダーがいると、組織に限らず、メンバーみんなが少しずつ成長します。子どもたちの今後が楽しみです。

子どもたちは、何から学ぶか? 何を知りたいか?

左は、ずいぶん前にも紹介しましたが、ぼくがお父さん・お母さんたちに、ぜひ子どもたちにプレゼントしてほしい、と思っている本です。子どもたちが興味をもちそうな身のまわりのものの疑問やなぞについて、その理由やしくみをわかりやすく説明してあり、科学への興味や学習の次のステップへの導入にはぴったりです。

誰に応援を頼まれたわけではありません。ぜひ手に取ってみてください。身近な謎や不思議が理解できること・納得できることで、子どもたちの「環覚」がはたらきはじめます。

さて、科学の良い本は、今までにも、あるいは現在でも僕の目の届かないものを含めて、いろいろあると思います。「本を読んでほしいから、勉強ができるようになってほしいから」と、本はそろえてもなかなか思い通りにはいきません。それは、本をそろえる以前の問題です。

大きな原因は、子どもたちが自ら、その不思議を呈するものに「ねんごろに(!)」直に触れ合う機会がすくない、経験がないということだと思います。

たとえば、ファーブルは一日中「虫」を見ていたようなことがよくあっただろうし、エジソンは教室での「読み・書き・そろばん(!)」を嫌って先生の嫌われものになりました。外へ行きたかったからです。ファインマンはお父さんとの小さいころからの森のなかや環境を「科学的に見る・考える」習慣によって、経験を積み重ねていました。それによって考えること・調べること、つまり「抽象」に向かいました。

本で「どうなってんねん!」と調べる前に、「どうなってんねん」「なんでや」という経験がなければ、そもそも好奇心は機能しません。「そこを見切れないところ」に、「大人と子どもの『大きな感覚と視点の違い』を考慮に入れられないところ」に、その後の展開の大きな相違が生まれるのでしょう。

同じ本を手にする機会があっても、環境に恵まれる幸運な偶然や周囲の努力(たとえばファインマン)で環境や自然のおもしろさを見知った子と、ただ観念的に「科学の本だけを与えられた子」の大きな相違です。

子どもたちは小さいころ、そもそも抽象する能力が未発達なわけですから、「抽象」ではなく、すべて「具体」から入ります。「総合」ではなく「個別」からです。対象を知らなければ「総合」できないし、「抽象」できません。

抽象すべき材料がない段階で、抽象がおもしろいわけがありません。大人は大人ですから、じかに観察したり子細に検討したりしなくても、形や概要ぐらいは大抵知っています。その感覚で判断します。そのずれが「大きなまちがい・判断ちがいのもと」になります。

たとえば、先の「科学の不思議な話365」(日本科学未来館監修 ナツメ社)ですが、少ないながら、そうした小さなずれが存在します。443ページに、「寒いときの鳥肌」の説明があります。ちょっとハゲエモン少年(3年生!)が読んでいるようすを紹介します。

・・・「鳥はだは、もともと、さむいときにからだから熱をにがさないようにして、からだをあたためるしくみです。」(フム、フム、)

・・・「毛の根元にある筋肉がキュッとしまって、毛がぴんと立ちます。」(なるほど~)

・・・「ほんものの鳥や、からだがフサフサとした毛でおおわれている動物がこのじょうたいになると、からだ中の毛がフワッとふくらみます。」(そうなんや~)

(中略)

・・・こうして毛をふくらませると、からだの熱が外ににげず、あたたかいのです。(ナッ、なんでや~)

ここ(下線部・南淵)がたいせつなのではないでしょうか。毛をふくらませると熱が逃げない。そのしくみを、一応イラストで描いていますが、これだけではわかりません。大人が作ったからです。

さらに敷衍すれば、ここには断熱のしくみ・空気のはたらきや恒温動物の存在があるはずで、子どもたちが不思議を感じたり、興味をもつのは、こういうところです。そしてここから、「風呂上り」や「ダウンジャケット」や「亀の甲羅干し」のはなしも、教室ではできます。エアコンが活躍している今は、鳥肌さえ見る機会が少ないのではないでしょうか。個別や体験から科学は始まるのです。

「蛍狩り」のスライド作成2

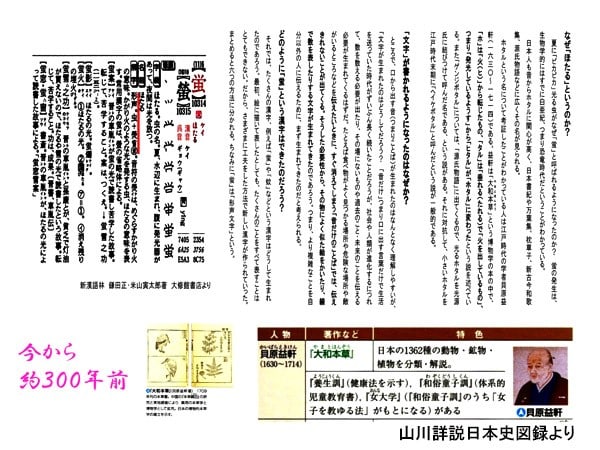

先週、蛍狩りのスライド・テキストの説明で「和漢三才図会」の説明までしました。

さて、左の写真を見てください。ディベートは好きではありませんが、ぼくは何はさておき、子どもたちに、正しいか・正しくないかは、自分できちんと判断できる子に育ってほしいと思っています。

あいかわらず、世間の数々の不祥事や情けない現状を目にして、あきらめるのか否か。根本のところを振り返ってみれば、最終的には個人がどうであるかというところに行きつきます。それがあっての「国民主権」です。教育です。

惑わされず、流されず、正しい判断を続けられる人に育ってほしいのです。「スケベ―」であろうと「頑固」であろうと、その他モロモロの本質から外れたこと、そんなことは大したことではありません。正しい判断を積み重ねていくこと、いけることで、社会はうまくおさまります。ほんとうは、何がたいせつかです。惑わされてはいけません。流されてはいけません。そう教えたいと思っています。

「蛍の光」。ぼくは右でも左でも真ん中でもない道、MY WAYを進んでいますが、「蛍の光」のメロディと一番・二番の思いやり溢れる歌詞は大好きです。三番・四番の歌詞に問題が含まれているのは、正しく判断すれば、だれの目にも明らかですが、「蛍の光」のよいところ・よくないところを自ら咀嚼して、きちんと説明すること、それが学習指導だと思います。

「蛍雪の功」の故事をきちんと説明して、文語文や漢文も紹介したい。係り結びでの細やかなニュアンスやことばの奥行。それらを伝えること。それが狙いでした。そうしてこそ、考えを物することができます。よく考えたうえで、しっかり自分で感じ、判断すること。できるようになること。そうあってほしいと思っています。

さらに、「仰げば尊し」は、「こうした仲間たちと学校のあること」が、「心のよりどころ」になる時代が来なくてはいけないのではないか。「たくさんの友だちや先生との間の、きめ細やかな思いやり」が存在してこそ、心豊かな学校生活を送れ、記憶に残る人生の一ページとなるのでしょう。

くわしい意味さえ知らされないで、「付随する過去の遺物」のように蹴散らしてしまうのは、果たしてどうなのか? そんなにぼくたちの感性は変化してしまったのか? 様々な思いが浮かんでくるので、徹底的に説明しようと考えました。さらに、そうすることで、「蛍の光」の光という物理現象や光の学習も、より鮮明に印象に残ってくれると考えたのです。

「蛍の光」の後は、いよいよ「よく見るホタル」の紹介。その見分け方。餌と水質の変化の関係。水質の指標になる川虫の紹介とフライフィッシング。完全変態のホタルの一生。完全変態と不完全変態の虫たち。そして、ホタルの発光器と発光のしくみに触れます。

蛍の「光」が出てくると、先述の「光のしくみ」に触れていくことができます。先の「蛍雪の功」で触れた車胤の「蛍」と孫康の「雪」の、それぞれの光の相違について考えてみます。ホタルは光源であり、雪は反射光です。

先週漢字のつくりの指導紹介をしました。ここで、「蛍雪の功」で出てきた「光」と「映す」と「照らす」について、「漢字と意味」を敷衍することができます。これらの漢字はどのように作られているのか? そのしくみに考えが及びます。これらの前提の先に、「光のしくみ」や「光の三原色」・「色の三原色」が登場します。

以下次週。