By - 報道部畑中デスク 公開:2022-02-25 更新:2022-02-25

「報道部畑中デスクの独り言」(第285回)

ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム。今回は、宇宙飛行士・星出彰彦さんへの単独インタビューについて---

国際宇宙ステーションに昨年(2021年)、半年余りにわたり長期滞在したJAXA宇宙飛行士の星出彰彦さん。

地球に帰還し、リハビリ期間を経て日本に一時帰国しました。その星出さんに、オンラインで帰国後単独インタビューを行いました。

今回の長期滞在では数々の実験が行われましたが、なかでも月・火星探査に向けた実験は将来の宇宙開発を占うものであり、注目されています。

「「「

(星出)JAXAの実験では、袋のなかで野菜を育てる実験を行いました。

いま宇宙ステーションで食べている宇宙食は、地上から全部供給してもらっています。

これから月・火星に行くと、距離が遠くなる分、供給が難しくなるであろうと。その場所で自給自足することも必要になって来ます。な

かなか広大な敷地で畑を耕すわけにはいかないので、そういう場合にどうするか、いろいろな研究が行われています。

今回やったのは、袋のなかで必要な栄養素を供給しながら、ちゃんと育てることができるかという実験でした。技術実証では他国ですが、新しいトイレを使ってみたり、二酸化炭素除去装置を使えるかどうか、いろいろな技術実証を行いました。

(畑中)いろいろな実験をしながら、これが月・火星探査につながるのかというワクワク感や高揚感はありましたか?

(星出)地上の役に立つ、我々の生活に役立つ研究も大事ですが、より遠くに行くにあたって必要な技術実証、実験が行われています。

そのタイミングでいたことは個人的にも楽しかったです。

(畑中)映画『オデッセイ』のような世界が来るのでしょうか?

(星出)ゆくゆくはこれから100年、200年後になるかも知れません。ああいう形で、違う惑星で地上のような農業が営まれることになると思いますが、まだまだ長い道のりだと思います。

」」」

映画『オデッセイ』ではマッド・デイモン扮する宇宙飛行士が、火星でジャガイモの栽培に成功するというシーンがありました。

さて、将来の月・火星探査を担うとみられているのが、次世代の宇宙飛行士。JAXAでは新しい宇宙飛行士の募集を行っています。受付期間は2022年3月4日正午まで。文系分野にも門戸が広げられるなど、応募条件が緩和されています。

極限の課題をどう解決するか、どのように周りとコミュニケーションをとれるか、そんなことが試されると聞いたことがありますが、星出さんは、自らの体験も交えながら語ってくれました。

「「「

畑中)新しい宇宙飛行士を募集していますが、星出さんは訓練のころを思い出しますか?

(星出)どういう試験をやるのかなとか、あのとき、自分が受けた試験はこうだったな、とかを思い出します。

また、一緒に受けた仲間の顔を思い浮かべたりします。どちらかと言うと楽しかったという方が強いですね。同じ道を志す受験の仲間に出会い、本当にいろいろな話をして、いまだにそういう交流が続いています。私自身が刺激を受ける仲間に出会えた場所でした。

(畑中)いろいろな厳しい課題もあったと思いますが……。

(星出)(苦笑)試験する側はいろいろなことを探りながら課題を与えていると想像しますが、こちらは何も隠せないというか、頭のてっぺんからつま先まで、なかも外も、脳みそのなかまで見られている感じだったので、素の自分を出してやるしかないという感じでした。

(畑中)自らの経験で何か伝えることはありますか?

(星出)私自身も何で選ばれたか、教えてもらっていないのでわからないのですが、選ばれたあとも長い訓練が宇宙飛行までにはあります。そこで後悔しないために素の自分をアピールすればいいかなと。

」」」

脳みそまで見られる、直接頭のなかを開いてみるわけではありませんが、採用する側も真剣勝負のなか、どれだけ「冷静に自分の力を出す」ことができるか……ということでしょうか。

JAXAによりますと、求められる宇宙飛行士の人物像としては「協調性」「リーダーシップ」「表現力・発信力」などが挙げられています。

夢への挑戦、それが宇宙飛行士ではありますが、同時に大きなものを「背負い」、スタッフを含めた多くの人に支えられることでもあります。

先日、北京オリンピックが終わりましたが、アスリートも何かを背負い、多くの人に支えられています。また、自分との戦いでもあります。宇宙飛行士にも似た要素があるのではないかと思います。

一方、こんな話も聞きました。

星出さんは滞在中、GIGAスクールという、小学生に向けたオンラインの授業にも臨みました。宇宙空間で球状になったコーヒーと牛乳が混ざると、どうなるかを実演。星出さんは木星のような模様と話していましたが、画面からマーブル模様にも見えました。そうしてできた「コーヒー牛乳」はどうなったのでしょうか?

(注1)【最新ICT解説】 今さら聞けない「GIGAスクール構想」とは

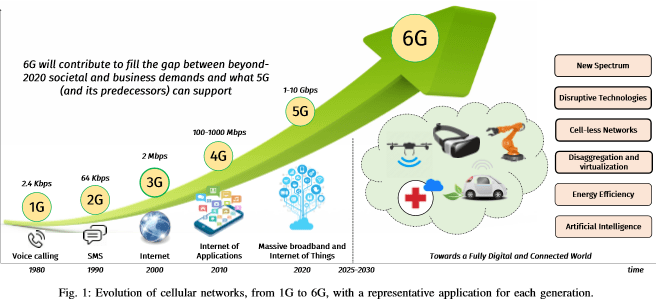

ICT技術の社会への浸透に伴って、教育現場でも先端技術の効果的な活用が求められる時代となった。文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」は、こうした社会の変化を受けて小中高等学校などの教育現場で児童・生徒各自がパソコンやタブレットといったICT端末を活用できるようにする取り組みだ。「GIGA」は「Global and Innovation Gateway forAll(全ての児童・生徒のための世界につながる革新的な扉)」を意味する。

GIGAスクール構想は2020年度から始まる10年ぶりの学習指導要領の改訂を受けたもので、対象はハード環境の整備だけにとどまらない。デジタル教科書や児童・生徒が個別に苦手分野を集中学習できるAI(人工知能)ドリルといった「ソフト」と、地域指導者養成やICT支援員などの外部人材を活用した「指導体制」の強化も含めた3本柱で改革を推進する。

同構想では当初、2019年度から5年間かけて順次ハード環境を整備する予定だった。しかし新型コロナウイルス感染症の拡大を受けてオンラインを活用した授業や学習への必要性が高まったことから、補正予算を活用して端末導入のスケジュールを大幅に前倒ししている。この結果、2021年3月末にはほとんどの小中学校で端末の導入が完了する見込みだ。端末、小中高等学校に高速大容量回線を使った校内LANを整備し、クラウド活用も推進する計画だ。

「「「

(畑中)GIGAスクールのコーヒー牛乳は、結局どうしましたか?

(星出)あのままどこかに捨てるのももったいないので、しっかり飲ませていただきました(笑)。

(畑中)味は?

(星出)味は普通のコーヒー牛乳です。宇宙ステーションにあるコーヒーには、いろいろな種類があります。カフェオレ、カプチーノ、モカ、ブラックもあります。あのときはブラックと牛乳を混ぜた「手製のカフェオレ」ができたと思っています

」」」

宇宙で飲めるコーヒーは意外に充実しています。いわば「スペース・カフェ」。これから増える民間人による宇宙飛行でも、ホッとしたひとときを過ごせそうです。

長期滞在前後は、まさに新型コロナウイルス感染拡大のなかでのことでした。星出さんの訓練もこれまでとは違う「手探り状態」で、マスク着用、人数制限、訓練前後の消毒はもちろんのこと、「ありとあらゆる手を使った」と振り返りました。

また、家族を含めて感染しないように非常に気を配っていたということで、スタッフ含め、感じたストレスと緊張感は察するところです。帰国後も友人との再会は控えている状況だそうです。

思えば、昨年春、宇宙に向かう前の星出さんにオンラインで話を聞きましたが、今回もオンラインでの収録。対面でお会いできる日を楽しみにし、インタビューを終えました。

今回のインタビューのもようは、ニッポン放送ポッドキャストステーション「報道記者レポート2022」でもお聴きいただけます。 (了)