:::::

松本 利秋(まつもと としあき)

ジャーナリスト

1947年高知県安芸郡生まれ。

1971年明治大学政治経済学部政治学科卒業。

国士舘大学大学院政治学研究科修士課程修了、政治学修士、国士舘大学政経学部政治学科講師。

ジャーナリストとしてアメリカ、アフガニスタン、パキスタン、エジプト、カンボジア、ラオス、北方領土などの紛争地帯を取材。

TV、新聞、雑誌のコメンテイター、各種企業、省庁などで講演。

著書に『戦争民営化』(祥伝社)、『国際テロファイル』(かや書房)、『「極東危機」の最前線』(廣済堂出版)、『軍事同盟・日米安保条約』(クレスト社)、『熱風アジア戦機の最前線』(司書房)

『「逆さ地図」で読み解く世界情勢の本質』(SB新書)など多数。

:::::

〇地図を逆さにすると各国の思惑が見えてくる

われわれ日本人が地図を見るときの常識は、上が北で南は下。

東は右で西は左である。

このことは小学校の社会科で誰もが習ったことだ。

海を渡って東に突き進めばアメリカ大陸があり、太平洋には進路を遮る障害はない。

また、北を向けば中国大陸があり、朝鮮半島、ロシアの沿海州がある。

ここでも日本との間にあるのは海だけである。

それさえ渡れば日本からはどこへでも行ける……と思うのは自然なことだろう。

しかし、中国を中心にして、逆さに地図を見てみると、とんでもない現実が見えてくる。

中国にすると、大陸から見える海は狭く、すぐ近くに日本列島がある。

さらに南に下ると九州から奄美諸島、沖縄、八重山と南西諸島が連なっており、台湾につながっている。

台湾からはバシー海峡を挟んでフィリピンへと続き、その端はベトナムに連結している。

こうして見ると、中国にとって自由に動ける海はごく限られており、広い海へ出て行こうとしても、先に挙げた島々の間を縫って行かざるをえない。

しかも、中国の船の動向は、それらの島を領有している日本などから絶えず監視されざるをえない。場合によっては海上封鎖で封じ込められてしまう可能性もある。

日本は経済的にも巨大で、最先端のハイテク兵器を大量に所有し、数は少ないながらも高度な訓練が行き届いた自衛隊が存在する。

海洋に進出しようとする中国にとっては実にうっとうしく、邪魔な存在に見えるに違いない。

日本人からすれば自由で世界に連なる海だが、中国からすれば日本があるために周辺の海が自由に使えないのだ。

このように地図の見方を逆にすると、まるで違った現実が映し出される。

〇「大陸国家」中国の変貌

実はこの「逆さ地図」から見えてくる現実に、中国が気づいたのは比較的最近のことである。

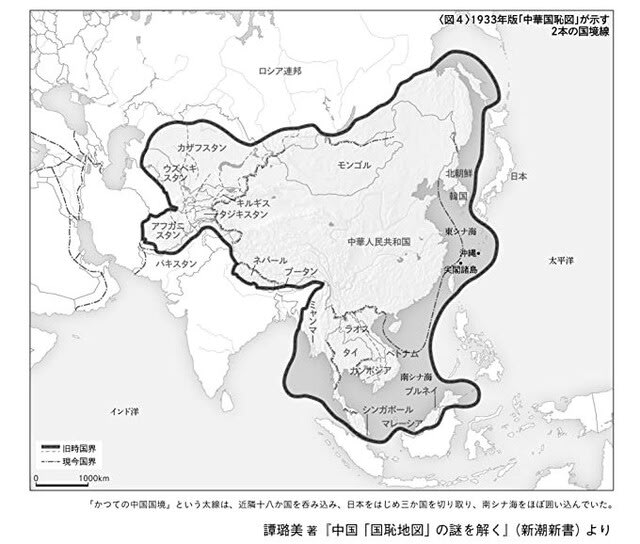

中国の西の端はヒマラヤ山脈を挟んでインドと国境を接し、北に向かってアフガニスタン、タジキスタン、キルギス、カザフスタン、ここから東に向かってはロシア、モンゴル、北朝鮮との間に国境線が走っている。

中国では、秦の始皇帝が漢民族の国家を創設して以来、北方の騎馬民族の侵入をいかに防ぐかが民族存亡の要であった。

中国の歴史は大陸内部の土地争奪戦が主要な要素であり、三国志をはじめ中国の歴史記述には、海のことがほとんど出てこない。

このように大陸内部でのせめぎ合いを繰り返している国を、地政学では「大陸国家=ランドパワー」と呼ぶ。

中国は歴史的に北方との闘いに関心を集中させており、海への関心はほとんどなかったと言って過言でない。

これが劇的に変化したのが、1840年から2年間続いた「アヘン戦争」だ。

アジア各地のほとんどを植民地にしてしまったイギリスが、広大な中国大陸に目をつけ、支配しようとした。

その手始めに植民地のインドで採れたアヘンを、当時の清国に売りつけようとして「アヘン戦争」になった。

その結果、清国は香港島をイギリスに奪われ、次いでその対岸にある九龍半島もイギリスの植民地として割譲させられた。

のことが、中国人の心の中に屈辱の歴史として刻み込まれ、海洋から攻め込んで来る勢力に敵愾心を持つようになったのだ。

その後、1894年から1895年にかけて起きた朝鮮半島の覇権をめぐる日本との「日清戦争」にも敗れ、台湾を日本に割譲した。

中国側の主張に立てば、尖閣諸島も、このとき日本に奪われたもので、第2次世界大戦で敗戦国となった日本は、尖閣諸島が中国領であることを認め、中国に返還すべきだということになる。

ともあれ、中国が海洋に目を向け始めたのは19世紀後半であり、本格的に進出を決めたのは1948年に中華人民共和国が成立してからのことだ。

<

(注)

>

〇中国が引いた「第一・第二列島線」

中国は開放経済政策によって経済力をつけると、積極的に海洋進出を試みるようになった。

日本列島をはじめ、沖縄、台湾、フィリピン、ベトナムに至る諸島群が中国にとって地理的に実に邪魔な存在であり、これを何とか突破したいとの思いが具体化したのが1980年代からだ。

中国人民解放軍海軍(中国の軍は国家の軍ではなく、中国共産党の軍事部門となっており、正式にはこの名称が使われる)は、地図の上に日本列島から台湾、フィリピン、南シナ海に至る線を引いて「第一列島線」としたのである。

さらには日本から小笠原諸島、グアムを結んだ線を「第二列島線」とした。

中国海軍はこの2つの線の内側を勢力圏内とし、海洋からの外国勢力を入れないようにする戦略を採ると決めたのだ。

1992年に中国が制定した国内法「領海法」では、一方的に尖閣諸島、南沙諸島、西沙諸島の領有権を主張するだけでなく、東シナ海において大陸棚の自然延長を理由に沖縄近海の海域までの管轄権を主張している。

日本人にとっては、尖閣諸島をめぐる問題は、2012年9月に日本政府が尖閣諸島を国有化してからにわかに始まったように見えているかもしれない。

しかし実は、中国の長い歴史の中で、地図を逆に見るようになってからのことなのだ。

中国が、いかに日本を邪魔と思っても、国は互いに引っ越すことはできない。そこで中国は、発想を変えることでそれを解決しようと行動を起こした。

中国を中心に置いた「逆さ地図」を基礎として、あらためて海を見れば、中国は周囲を囲まれているとしても、それらは小さな島々の連なりでしかない。

大陸内部で激しい領土争いを繰り返してきた、中国本来のDNAからすれば、島に上陸して自国領にしてしまえばすべて解決すると思ってもおかしくない。

次々と島を占領して自国領とすれば、包囲されていた海も、自由な海となるのだ。

中国が内陸でやってきた領土争いの論理を、そのまま海に持ち込んできたのが、東シナ海、南シナ海における中国の行動原理だ。

だからこそ、中国は尖閣でも、スプラトリーでも「核心的利益」を声高に叫び、勝手に埋め立て、島を広げ、領土を広げようとするのである。

〇波紋を呼ぶAIIB、本当の狙い

こうした側面から見ると、中国が主導することでも取りざたされているAIIB(アジアインフラ投資銀行)も極めて重要な意味を持ってくる。

習近平政権は、2013年秋に「シルクロード経済ベルト」と「21世紀海洋シルクロード」からなる「一帯一路」構想を打ち出した。

さらに2015年1月には「一帯一路建設耕作指導小組」という組織を組み上げ、その具体化に乗り出した。

AIIBもこの構想の枠組みで見ていくと、おのずとその性格が見て取れる。

中国はAIIBに500億ドル、シルクロード基金に400億ドルの出資を表明している。

AIIBはアジアのインフラ開発に投資することを目的としたものであるから、「一帯一路」構想とも合致する。

シルクロード一帯に港湾、交通網、商業施設などを建設する構想は、中国の企業が恩恵を得るのみでなく、地域の諸国にとっても経済的なメリットがある。しかし、海洋シルクロードでは、その戦略的側面を人民解放軍がリーダーシップをとって推進していることが明らかとなっている。

アメリカのアジア回帰の勢いを失わせ、中国が新しいイメージで影響力を勝ち取る助けにしようとしているのだ。

海洋シルクロードの実態は、見かけ上は平和な戦術を取っている。

しかし、主たる目的は互恵的協力ではなく、戦略的優位の獲得であると見て間違いない。

雲南省昆明を起点としたシルクロード経済ベルトも、AIIBなどの資金を利用しながら、高速鉄道、自動車道、パイプライン、光ファイバーケーブルを施設して、古(いにしえ)のシルクロードを再活性化する構想である。

その経路として現在3つのルートが想定されている。

①ひとつが中央アジアから中東を通るルート、

➁もうひとつが中国沿岸から発する海上ルート、

➂さらには雲南から東南アジアに延びるルートだ。

中央アジア、東南アジアともに、自国産業の発展をどう果たしていくかが重要な課題だが、圧倒的な力を持つ中国を前に、経済的イニシアチブを取ることは難しく、中国の勢力下に取り込まれてしまう可能性が極めて大きい。

〇「逆さ地図」的発想のススメ

このように地図を逆に見ることをはじめ、自在に地図の見方を変えてみると、現在、目の前で起きていることの本質が見えてくる。

グローバリゼーションの時代に、地政学を持ち出して情勢を分析するのは古色蒼然とした考え方であるという見方もあるが、ランドパワー国家・中国の動きは、共産党一党独裁政権の政治体制とも相まって、地政学が生まれた時代である19世紀的国家のビヘイビアに近似している。

地政学的ファクターを用いてアプローチしていけば、一見、複雑そうに見える中国の動向が明確化してくる。中国に限らず、現在、世界で起きているさまざまな国際間の現象を、地政学の視点で見ると、思いがけない事実が見えることがある。