戦闘長期化で2024年に越年すれば戦術核の使用も

:::::

高濱 賛のプロフィール

Tato Takahama 米国在住のジャーナリスト

1941年生まれ、65年米カリフォルニア大学バークレー校卒業(国際関係論、ジャーナリズム専攻)。

67年読売新聞入社。

ワシントン特派員、総理官邸キャップ、政治部デスクを経て、同社シンクタンク・調査研究本部主任研究員。

1995年からカリフォルニア大学ジャーナリズム大学院客員教授、1997年同上級研究員。

1998年パシフィック・リサーチ・インスティテュート(PRI、本部はサウスパサデナ)上級研究員、1999年同所長(Pacific Reserch instituteは同名の組織が米国内でほかにも存在する)

:::::

〇「レトリック戦争」の勝者は誰か

ロシアがウクライナに侵攻して1年になる節目に合わせてジョー・バイデン米大統領が2月20日、ウクライナの首都キーウを電撃訪問した*1。

<

*1=キーウ訪問はホワイトハウス、米国防、国務両省、情報機関などから少数が参加して数カ月かけて極秘裏に計画してきた。

最終的な決定は2月17日のウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との電話会議だった。

偶発的な衝突を避けるため、ロシア側にはポーランドからキーウへ出発する数時間前に通知したという。

ロシア側は「通告は受け取った」と返信してきた。

相手がプーチン氏だったか、同氏の側近だったかは明らかにされていない。

同行したのは、ジェイク・サリバン大統領国家全保障担当補佐官、ジェン・ディロン同副補佐官、アニー・トマシヒ大統領執務室オペレーション部長、シークレット・サービス、大統領付武官、医療班、専属カメラマンとAP通信、ウォールストリート・ジャーナルのホワイトハウス詰め記者2人だった。

ワシントン近郊のアンドルーズ米軍基地をエアフォース「C-32」で早朝出発、ドイツで給油、ポーランドのゼサシャに到着。

そこから列車でキーウ入りした。

(On-the-Record Press Call by National Security Advisor Jake Sullivan)

>

キーウからポーランドに戻ったバイデン氏は21日、首都ワルシャワで演説した。

一方、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領もクレムリンでロシア・エリート階級の紳士淑女を集めて演説した。

期せずして米露首脳がウクライナ問題について所信を表明した。

バイデン氏は、米国内での演説では見せない気迫を込めて、こう述べた。

「1年前、世界はキーウの陥落に備えていた。私はキーウから戻ってきたばかりだが、そのキーウは今も力強くあると伝えたい」

「キーウは力強く、誇り高く、堂々として、自由を堅持している。侵攻によって試されたのはウクライナだけでなく、世界そのものだ」

「民主主義は弱くなるどころかより強くなった。専制主義こそが弱体化した」

「ロシアのプーチン氏は帝国の再建に固執する独裁者だ。この戦争は必要なかった。プーチン氏が戦争を選んだ」

「彼は自分のような独裁者は強く、民主主義の指導者たちは軟弱だと思っていた」

「残忍さが自由の意志をすり減らすことはできない。ロシアがウクライナで勝利することは決してない」

「われわれのウクライナへの支持が揺らぐことはなく、NATO(北大西洋条約機構)が分断されることはない」

「多くのロシア人は隣国と平和に暮らしたいだけだ。プーチン氏が侵略をやめれば、この戦争は終わる」

(Remarks by President Biden Ahead of the One-Year Anniversary of Russia’s Brutal and Unprovoked Invasion of Ukraine)

バイデン氏の「土産」は、追加軍事支援の約束だった。

(「金額未記入の小切手にはサインしない」と主張する共和党や保守派世論がこれにすんなりと同意するか否かは不透明だ)

米国がこの1年でウクライナに対して決めた軍事支援は293億ドル(約3兆9000億円)以上。砲弾から防空システム、戦車まで、兵器の内容を徐々に高度化させ、NATO加盟国の中でも群を抜く。

〇「新START履行停止」の脅し

一方のプーチン氏は、バイデン氏の演説の数時間前、内政・外交の基本方針を示す「年次教書演説」で約1時間45分にわたり主張を展開した。

「われわれは問題の平和的解決のためありとあらゆることをしてきた」

「ウクライナが戦争を始めた。

そして西側諸国が恥知らずの戦争に加担している。

だからわれわれは、武力でそれを止めさせようとしているのだ」

「ロシアを打ち負かすことは不可能だ」

「ロシアは、米国との核軍縮条約『新戦略兵器削減条約(新START)』を履行停止する」

プーチン氏は、2月22日には、モスクワの競技場で催された「コンサート」と銘打った大規模な集会に参加した。

ステージでは愛国的と認められた人気歌手が熱唱し、ウクライナ侵攻に参加した兵士らも紹介された。

その後マイクを握ったプーチン氏は「祖国とは家族だ。(兵士らは)最も神聖で大切なものを守っている。兵士諸君をロシア全体が支持している」と述べ、聴衆と共に「ウラー(万歳)」と3回唱和した。

〇「勝利」を確約したバイデンだが・・・

両首脳の演説をどう見るか。

米誌「ジ・アトランティック」のアン・アップルボウム氏は、「バイデンの希望対プーチンの嘘」という見出しでこう指摘している。

「プーチン氏の演説を聞いていた出席者たちは、同氏の発言には嘘があることを皆知っている」

「それでも独裁者には逆らえない。プーチン氏は、彼らを説得する必要などない。ただ脅せばいい」

「一方のバイデン氏はどうか」

「集まったポーランド人は主たる聴衆ではなかった。

聴衆は、米国民、欧州国民、ウクライナ国民だった」

「そして専制国家である中国やイランの指導者や国民を念頭に入れていたはずだ。

嘘と恐怖心で支配しようとする者に事態の好転を期待する人はいない」

「一方、希望と楽観的な考えを提示する者は、聞く人にできないことはないという信念を抱かせる」

「バイデン氏は、この戦争にわれわれは勝利することを約束してくれた。そしてその方策を探さねばならない」

(Biden’s Hope vs. Putin’s Lies)

〇プーチンにとっては「第3次愛国大戦争」

レトリック戦争は終わったが、実際の戦争は今後どうなるのか。

世界中の軍事専門家たちが口角泡を飛ばして持論を展開しているが、誰もこうなると断言する者はいない。

そうした中、ハーバード大学のオフィシャル・サイト「ザ・ハーバード・ガゼット」(The Harvard Gazette)*2

<

*2=ハーバード大学の全学公共コミュニケーション部門が編集担当する公式サイトで、同大学全学部、研究機関の研究活動成果を対外的に公表する。

同大学の各分野での専門家が毎回「登場」している。

(About – Harvard Gazette)

>

が「ウクライナ侵攻から1年、ウクライナ戦争はどう終結するのか?」(One year later: How does Ukraine war end?)という論考を発信した。

今回は同大学J・F・ケネディ政治大学院の「ベルファー・インテリジェンスプロジェクト・ロシア問題センター」が主催して行われた討論をまとめたものだ。

その要旨は以下の通りだ。

〇フィオナ・ヒル元国家安全保障会議(NSC)ロシア担当上級部長

一、プーチン氏はウクライナ戦争をロシアの存亡を賭けた「第3次愛国大戦争」(The Third Great Patriotic War)と位置付けている。

第1次は1800年代のナポレオンによる侵略、第2次は1940年代のナチスによる侵略にそれぞれ立ち向かった「愛国大戦争」だった。

二、ロシアは欧州からその存在を承認してもらいたいのだ。

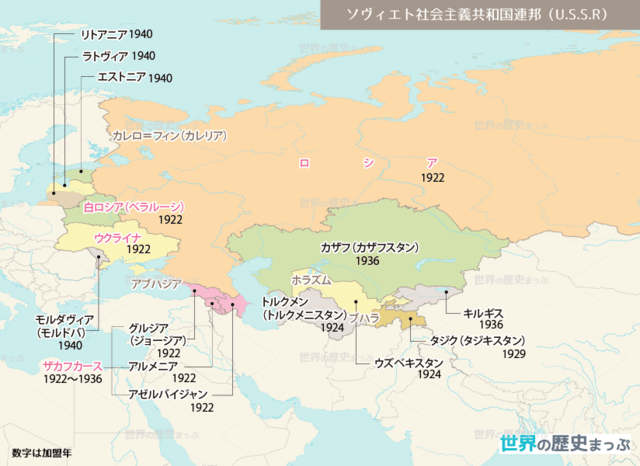

冷戦構造終焉でソビエト連邦が崩壊した後、その後継者となったロシアの影響力を保持できる領域の維持・拡張を望んできた。

ところが欧米西側諸国はウクライナをグレーゾーンにしてきた。

<

◇ソビエト連邦

◇NATO及びワルシャワ条約機構

◇EU加盟国と加盟候補国

◇NATO加盟国、MAP:Membership Action Plan 、IPAP:Individual Partnership Action Plans 、PIP、・・・

>

〇アレキサンドリア・バクロックス博士(ロシア・ユーラシアン研究センター所長)

一、ウクライナ侵略後、ウクライナのインフラの40%は破壊され、国民総生産(GDP)は前年度比33%減となった。

一方ロシアの国庫収入は前年度比35%減、国庫支出は59%増となったが、西側の経済制裁は、ロシアの戦闘能力維持に大した打撃をまだ与えていない。これは中国やインド、イランとの貿易のお陰である。

二、ロシアの消費者も生活状態に支障はきたしてはいない。

〇マーク・ハーリング退役陸軍中将

一、ウクライナにとって最大の問題は、西側諸国から供与された異なる兵器システムをどう統合して実際の戦闘力にするかだ。

春の戦闘は、ロシアの兵力動員力対ウクライナの戦闘体制充実になってきた。

二、プーチン氏は支配地域の拡張を目指し、前線に兵力を導入してくる。

同時に、ウクライナのインフラを標的にしたミサイル攻撃、空爆、海上艦隊からの砲撃を増強してくる。

三、またベラルーシ経由でウクライナへの侵攻も現実的になってきた。

三、またベラルーシ経由でウクライナへの侵攻も現実的になってきた。

〇ナタリヤ・ブゲヨバ博士(ベルファー・インテリジェンスプロジェクト・ロシア問題センター・ウクライナ国家安全保障問題アナリスト)

一、プーチン氏の目標はウクライナ国家と国民のロシアへの併合だ。これはプーチン氏だけでなくロシア国民の未来永劫の総意だ。

したがってこの究極的な目標を達成するという願望はなくならない。戦争終結が難しいのはそのためだ。

二、ロシアが戦争終結の交渉を受け入れるタイミングはできるだけ多くの領域を確保できるかで決まる。

〇ロルフ・モワット=ラーセン元米エネルギー省インテリジェンス・カウンターインテリジェンス局長(元米中央情報局=CIA=核テロ対策部長)

一、ウクライナ戦争が2023年に終結するという見通しは全く立たない。

二、この戦争はウクライナにとってもロシアにとっても大惨事と言える。

特にロシアにとっては、たとえ戦場でウクライナに勝ったとしてもロシア全体の戦略的なダメージは計り知れない。

三、プーチン氏が恐れていたのは、ウクライナが欧州連合(EU)に加盟してNATOへと接近し、加盟するという悪夢だ。

ウクライナ侵攻後、NATOは同氏が予想した以上にロシアの軍事的脅威を超えた存在であることを示している。

四、私が最も恐れているのは、来年(2024年)はいつか、通常兵力ではウクライナを奪還できないと信じた時、プーチン氏が戦術核兵器使用に踏み切ることだ。その時、米国はどう対応するか、だ。

(One year later: How does Ukraine war end?)

(One year later: How does Ukraine war end?)

〇今年1年、戦闘は膠着状態が続く?

最も気になるのは、最後のモワット=ラーセン氏の「戦術核」使用説だ。

確かにプーチン氏は、核兵器使用の選択肢を排除しないと言明している。

モワット=ラーセン氏は、この点ついてCBSとの単独インタビューでさらに細かく言及している。

「ロシアは戦場での戦いに負けている。

重要な戦略拠点を奪還するのに苦しんでいる」

「他方、ウクライナも西側から供与された兵器を100%使いこなせずにいる。ロシア軍を国外に追い返すまでには至っていない」

「ロシアがアフガニスタン侵攻した際には、膠着状態が続き、最終的に撤退するのに10年を費やした」

「今回は戦闘のテンポ、武器・兵器の損傷、兵士の死傷者数などの規模から見て、戦闘が(数年から10年といった)長期的な膠着状態が続くことはなさそうだ」

「ロシアが今年1年、戦闘を続けても決着がつかず越年、来年に持ち越せば、そしてロシアが何としても(最低でも)現在支配している地域を死守しようとするならば、戦闘は激しいものにならざるを得ない」

「となれば、これまで使ってきた兵器に代わる新しい兵器や戦術核兵器の導入も十分あり得る」

(Analysis: Former CIA officer Rolf Mowatt-Larssen on Russia-Ukraine war — "Intelligence Matters")

ロシアとの直接戦闘だけは避けたいNATOの意図は、核戦争への「パンドラの箱」を開けてはならないという暗黙の認識があった。

それがロシアの戦術核によって打ち破られる。

その時、ウクライナは米国に戦術核の供与を要求してくるのか。

「勝利」を確約したバイデン氏は、その時、どのような判断を下すのか。

来年は米大統領選挙の年である。