43年務めた製薬会社を65歳で定年退職した。

25歳のとき初めて接心に参加し座禅を始めたが、仕事が忙しくなるにつれて一週間の休暇を申請することが無理になり飛び飛びの参加になり最後の接心は40歳ころだったと思う。

退職後は時間がたっぷりできたので家内の勧めもあり接心の参加を再開した。

何回か接心に参加してから、僧侶になってみようかを思うようになった。

そのような気持ちになったのには二つほどの理由がある。

その一つは高橋宝善さんとの約束。

高橋宝善さんは隣町の平等寺の住職をしていた尼僧だった。

平等寺にはぶらっと立ち寄っただけだったが、その後日曜には平等寺にでかけていた。

高橋方丈は私のことを「変わった人で、お寺に来ても本尊さんに手を合わせるわけでもなく、手土産を持ってくるわけでもなく、昼寝して帰って行く」と檀家の人に言っていたらしい。

その方丈がある日、突然座禅に行ってこいと、着物、袴、座布を用意して言った。

そうして二度目の接心で見性を許され帰ってきたとき、方丈は「坊さんにならないか」と聞いてきた。さらに「このお寺は檀家が少ないので檀家から入る年収は3万円だが、裏の山へ行くと食べることができる草が沢山ある。」と付け加えた。

お坊さんになって平等寺を継がないかと言っていると思った。

私は「今仕事が面白くなってきているので、会社が潰れたり、首になったりしたら考える」とその時点ではお断りした。

会社はつぶれず、首にもならず退職できた。ほぼ40年前の話だが覚えていた。

すでに高橋方丈は亡くなっていたが、あの約束を果たしてみようかと思った。

もう一つの理由は死が近づいているとの思いである。

70歳に近づくと死の準備をふと考えたりする。

高校のクラス会が時折開催されるが、その名簿を見るとすで多くの同級生がすでに亡くなっている。

いずれ死ぬのであれば、もう少しましになってから死にたいものだと思った。

北海道に住む僧侶Gさんに相談した。Gさんは友人の死をきっかけに僧侶になった。

最後は接心で指導を受けている福島の好国寺専門僧堂の玉木老子にお願いし弟子にしていただいた。

雲水として8人の人たちと僧堂の暮らしが3年間続いた。

8人とも若い人たちで、みなお寺を継ぐ立場の人たちであった。

しかし私には昨年亡くなったが、認知症の母がいたので毎日の修業はできなかったが3年間何とか続けてから送行した。

雲水としての修業だけでは住職の資格は取れないが、それでも良かった。

少しはましになったかどうか分からないが自分では変化を感じ取ることができた。

送行後は僧侶として老子に言われたように、早朝の座禅と朝課、晩課をほぼ毎日続けている。

付)

3年修業をしたからといって名僧になれるはずもなく、73歳の小僧を続けています。

「生きるとは何か」と問われてもチンプンカンプンの返事をしてしまう。

「生と死の問題」とも違う。改めて考えてみました。

「朝起きたら歯をみがき、顔を洗う」と出してみました。

当たり前のことを三昧になって行うことです。歯をみがくときは歯磨きに、顔を洗うときはそのことだけに一生懸命になる。草取りするときは草取りに、車を運転するときは運転だけに三昧になる。

禅的?で腑に落ちないでしょうか。

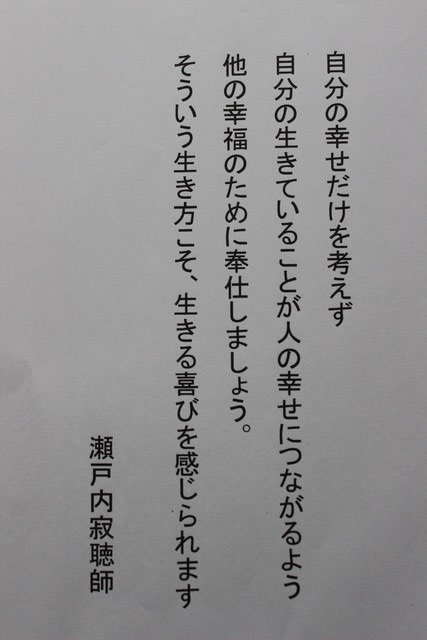

以前テレビか何かで瀬戸内寂聴さんが言った利他に関する言葉を書きだし、私の机の上のガラス板の下に入れてあります。それがこれです。

意味はそのままですので特に説明はいらないかと思いますが、「他」とは人だけでなくあらゆるものが考えられます。ここでは「人の幸せにつながるよう」とありますので人で考えてみます。

老夫婦であれば最も近い他は夫であり妻でしょう。

夫(妻)に奉仕してみましょう。例え現在険悪の状態でもです。

愛語をもって「たまにはランチに行ってみようか」と言ってみましょうか。

これも奉仕でしょう。必ず自分に返ってくるでしょう。

みんな、そう長くなく死ぬのです。少しでも穏やかに死にたいものです。