宇摩郡新宮村の新宮鉱山(しんぐうこうざん)も元禄開坑と推定されることを知った。

「四国鉱山誌」(昭和32年 1957)

新宮鉱山

鉱業権者 日本鉱業(株)

宇摩郡新宮村馬立(うまたて)。馬立川(銅山川の支流)の上流で、銅山川の南側にあたる。

含銅硫化鉄鉱床

沿革

新宮鉱床発見の時代は詳らかでないが、旧坑口の一つに、「元禄鋪」という名称があるので、相当古くからのものと思われる。

明治44年12月に宇摩郡中之庄村の佐藤宰相氏が採掘鉱区を設定したが、業績にみるべきものはない。(以下略)1)2)3)

以下の文書の「いやだに」を阿波と筆者は推定したが、小川山村に「いやだに」があったことがわかったので、銅山は小川山村にあったことになり、新宮銅山と推定したことは間違いであった。よってこれに関する文書、考察を削除した。(2023.2.12)

筆者は、新宮鉱山に相当するのではないかと思う記録4)を偶然見つけたので、以下に示す。

別子銅山公用帳一番(元禄5年 1692)

乍恐奉願上銅山の御事 →写

宇摩郡御支配所小川山村の内さざれ・祖谷の間、あしざこと申す野山にて、銅山に成るべき所見立て---

考察

1. 写に示した「別子銅山公用帳一番」において、市郎兵衛願書の直前には、元禄6年宇摩郡三嶋村の文左衛門、勘右衛門が問掘願いを出している。その銅山見立場所として別子山村の内、乙地平岩谷、瀬場ヶ谷、床鍋谷、丸岩谷、弐ツ立山、大木西谷、日浦谷が挙げられている。別子開坑成功を知って、多くの人が探鉱していたことがわかる。

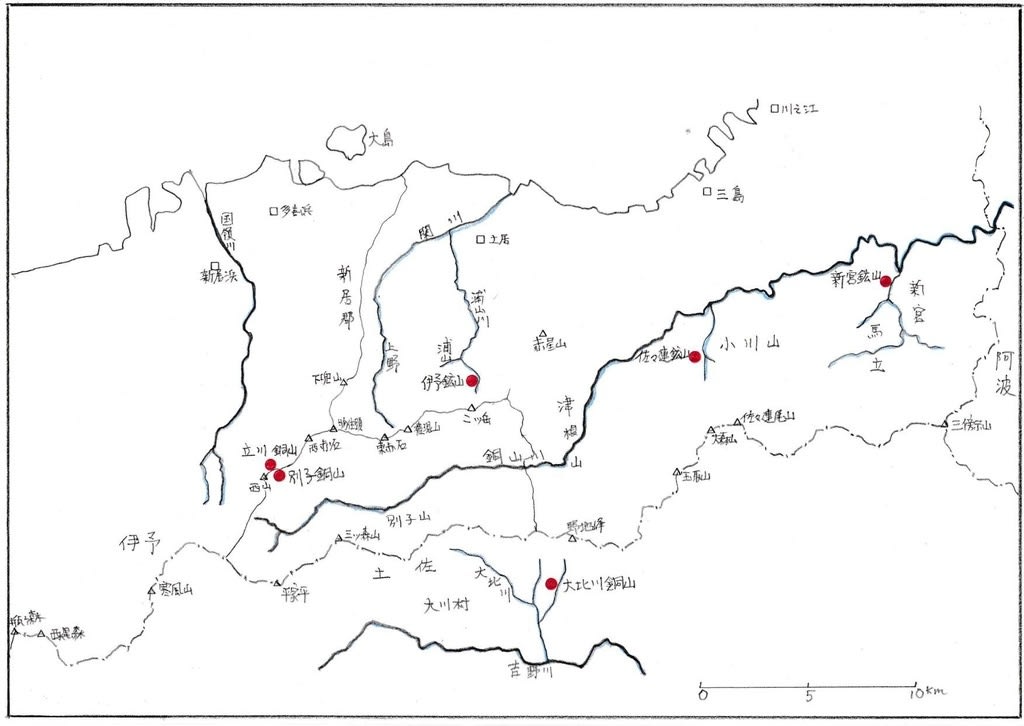

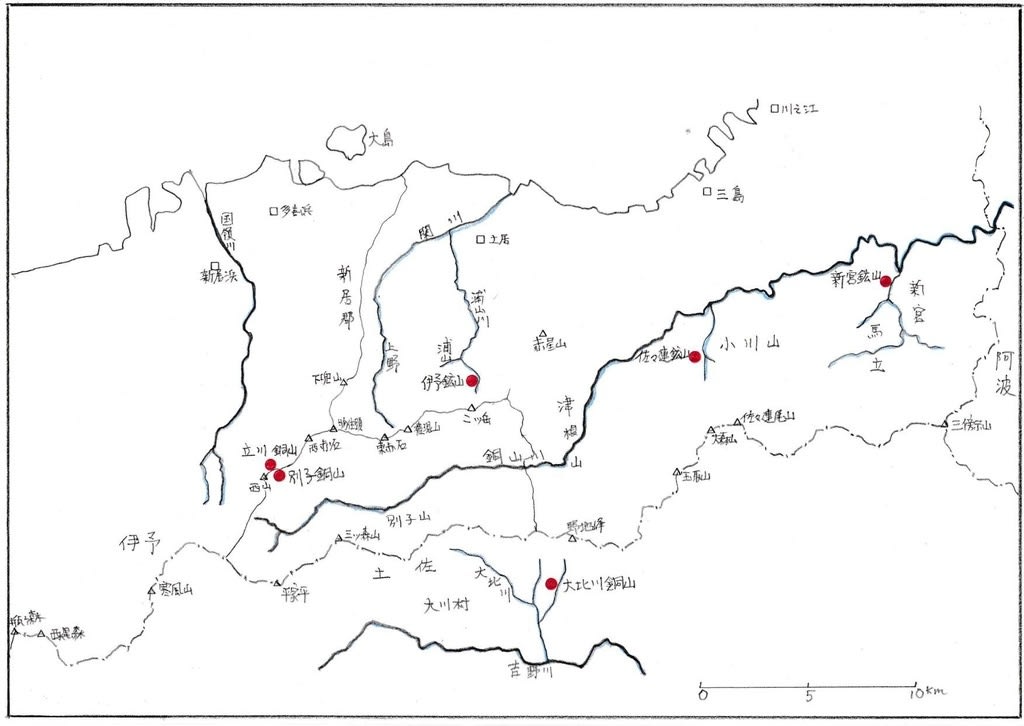

2. 銅山川沿いの山野にあった佐々連鉱山、伊予鉱山、新宮鉱山も、元禄期に開坑したと推論した。なかでも、佐々連鉱山と伊予鉱山は、別子銅山より早い元禄2年開坑とみなすことができそうで、別子銅山開坑の経緯を考える上で参考になる。元禄期の銅山を地図で示した。→図

まとめ

宇摩郡新宮村の新宮鉱山には、「元禄鋪」という名称があった。

注 引用文献

1. 四国通商産業局編「四国鉱山誌」p620(四国商工協会 昭和32年 1957)

2. 「伊予三島市史 下巻」p264(伊予三島市史編纂委員会編 昭和61年 1986)

3. http://www.mafura-maki.jp/ 愛媛の鉱山>新宮鉱山

4. 住友史料館「別子銅山公用帳一番」p155(思文閣 昭和62年 1987)→写

図 元禄の銅山地図

写 元禄5年の市郎兵衛の願書(別子銅山公用帳一番)

補 筆者のメモ 稼行者 事項

大正4年(1915)奈良県の中村甚三郎

大正15年(1926)福井市の高橋長之助

昭和12年(1937)大阪市東予金山(株)辻熊吉 手掘り。

昭和14年(1939)日本鉱業(株)本格的に掘削。鉱石は佐賀関製錬所へ。20年休山

昭和23年(1948)再開 37年新宮鉱山(株)

昭和53年(1978)閉山

「四国鉱山誌」(昭和32年 1957)

新宮鉱山

鉱業権者 日本鉱業(株)

宇摩郡新宮村馬立(うまたて)。馬立川(銅山川の支流)の上流で、銅山川の南側にあたる。

含銅硫化鉄鉱床

沿革

新宮鉱床発見の時代は詳らかでないが、旧坑口の一つに、「元禄鋪」という名称があるので、相当古くからのものと思われる。

明治44年12月に宇摩郡中之庄村の佐藤宰相氏が採掘鉱区を設定したが、業績にみるべきものはない。(以下略)1)2)3)

以下の文書の「いやだに」を阿波と筆者は推定したが、小川山村に「いやだに」があったことがわかったので、銅山は小川山村にあったことになり、新宮銅山と推定したことは間違いであった。よってこれに関する文書、考察を削除した。(2023.2.12)

別子銅山公用帳一番(元禄5年 1692)

乍恐奉願上銅山の御事 →写

宇摩郡御支配所小川山村の内さざれ・祖谷の間、あしざこと申す野山にて、銅山に成るべき所見立て---

考察

1. 写に示した「別子銅山公用帳一番」において、市郎兵衛願書の直前には、元禄6年宇摩郡三嶋村の文左衛門、勘右衛門が問掘願いを出している。その銅山見立場所として別子山村の内、乙地平岩谷、瀬場ヶ谷、床鍋谷、丸岩谷、弐ツ立山、大木西谷、日浦谷が挙げられている。別子開坑成功を知って、多くの人が探鉱していたことがわかる。

2. 銅山川沿いの山野にあった佐々連鉱山、伊予鉱山、新宮鉱山も、元禄期に開坑したと推論した。なかでも、佐々連鉱山と伊予鉱山は、別子銅山より早い元禄2年開坑とみなすことができそうで、別子銅山開坑の経緯を考える上で参考になる。元禄期の銅山を地図で示した。→図

まとめ

宇摩郡新宮村の新宮鉱山には、「元禄鋪」という名称があった。

注 引用文献

1. 四国通商産業局編「四国鉱山誌」p620(四国商工協会 昭和32年 1957)

2. 「伊予三島市史 下巻」p264(伊予三島市史編纂委員会編 昭和61年 1986)

3. http://www.mafura-maki.jp/ 愛媛の鉱山>新宮鉱山

4. 住友史料館「別子銅山公用帳一番」p155(思文閣 昭和62年 1987)→写

図 元禄の銅山地図

写 元禄5年の市郎兵衛の願書(別子銅山公用帳一番)

補 筆者のメモ 稼行者 事項

大正4年(1915)奈良県の中村甚三郎

大正15年(1926)福井市の高橋長之助

昭和12年(1937)大阪市東予金山(株)辻熊吉 手掘り。

昭和14年(1939)日本鉱業(株)本格的に掘削。鉱石は佐賀関製錬所へ。20年休山

昭和23年(1948)再開 37年新宮鉱山(株)

昭和53年(1978)閉山

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます