パオロ・ウッチェロ Paolo Uccello (1397-1475) 聖ゲオルギウス と 龍 Saint George

and the Dragon c.1470 年頃 油彩・カンヴァス Oil on Canvas 55.6 × 74.2 cm

龍が棲(す)みついていたのは、トルコの カッパドキア という。

天然の白い塔のような、岩山が連なる異界の地。

洞窟を利用した地下街が造られ、迫害された初期キリスト教徒が隠れ住んだ。

そのどこかから、龍は山裾(やますそ)の人里へ飛来し、毒液を吐く。

数多(あまた)の勇者を失った王は、手立てに窮し、羊を供えることで、

無暗(むやみ)と暴れ回るのを控えさせようとした。

哀れ羊は竟(つい)に尽き、乙女を差し出すこととなり、籤(くじ)で王の娘が当たってしまう。

この時、同じ 黒海 沿いの グルジア を故郷とする、流離(さすらい)の 聖人 が通りかかる。

毒液を吐かんとする咢(あぎと)を槍で貫き、聖人は見事、龍を屠(ほふ)り、乙女と国を救う。

十二世紀後半-十三世紀初頭のグルジアに、タマル という女王が居た。

十代の頃より父王に重んじられ、共に国を治め、父亡き跡、玉座に就いた。

強く正しく、宗教と政治を峻別し、国を広げ、封建領主らの主張にも耳を傾け、

立法権を保持する代わりに、国政については彼らとの合議制をとった。

優れた女王には、古くは シバの女王 が、最果ての南の国(エチオピア)に在り、

チュニジアには、父亡き跡、兄に狙われテュロスから流れ着いた、

後のカルタゴの女王 ディードー も居た。

二人とも、尊崇する 王 と 勇者 とは縁が薄かった。

タマルの最初の夫は、勇士だったが、その他には才覚が無く、運も無いようだった。

二人目の夫は、由緒正しき一族の王で、子宝にも恵まれ、その子に

王冠を授け、臣下と政策について協議中、不意の病に斃(たお)れ、

女王でなく王と呼ばれたタマルは、壮年で亡くなった。

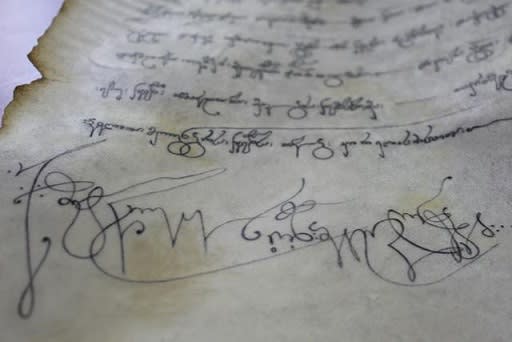

その署名の、何と音楽的なことか。

捨てられしディードー という、

Tartini - Violin Sonata in g-minor Op.1 No.10 "Didone abbandonataa"

Isaac stern (violin), Alexander Zakin (piano) 1952

由来も、年代も知られていない、 タルティーニ の曲が、想い起こされるかも知れない。

ヴァイオリンの名手タルティーニは、17世紀末、スロベニアとクロアチアの境から

海へ突き出たイストリア半島の北の海辺の町に生まれ、修道士になるべく音楽を学び、

フェンシングの名手となり、父亡き跡、強大な貴族の愛顧を受けていた女性と結婚し、

誘拐の濡れ衣を着せられかけ、修道会に入って難を逃れた。

あるいは、生涯独身で、子の無かった、ヘンデルの。

Handel - Violin Sonata Op.1 No.13

Henryk Szeryng (violin), Huguette Dreyfus (Harpsichord)

画面の右、巨躯の白馬に跨(またが)った聖人は、

全身鏡のような、金属の鎧(よろい)に身を包む。

一筋の髪も覗(のぞか)ぬ、白き顔(かんばせ)は少年のよう。

背後で、時空を超え、渦巻き披(ひら)く、雲を冠した

鬱蒼(うっそう)たる森が、聖人を引き揚げ、推し出し、力を注ぐ。

うっすらと白雲棚引(たなび)く、蒼白き天空には、地球照 の裡(うち)に消えなん

とする、朔(さく) も間近な 三日月 が高く、淡く馨(かお)るように懸(かか)る。

その幽(かす)かな弧は、渦巻く雲や、森の重なり合う木の葉、

聖人の兜(かぶと)や、白馬の頸(くび)や尾に、繰り返される。

画面の左やや中央寄りに、二足を踏ん張って仁王立ちになった龍は、

緑色に捩(よじ)れ、表裏に目玉模様の翼を閃(ひらめ)かす。

片方の鼻の穴から上顎(うわあご)、喉(のど)の奥まで槍に刺し貫かれ、

垂れた舌の奥に血飛沫(ちしぶき)が溢(あふ)れ、下顎(したあご)より血が滴(したた)る。

その声なき咆哮が大地を揺るがし、黒雲となって天空へと吸い込まれ、

洞窟は裂け、目眩(めくるめ)く雲々の背後で、日蝕が熾(おこ)るかのよう。

龍の棲(す)む洞窟の入口がぎざぎざなのは、天上からの円弧、渦との対比だろうか。

飼い犬が小屋の入口を噛(か)んで、縁を広げてしまうのにも似ている。

洞窟の奥には、ひたひたと水が湧き、泡と渦を巻いているようだ。

龍の左に、生贄(いけにえ)にされた姫君は佇(たたず)む。

ロンドン・ナショナル・ギャラリーのサイト で、拡大して見られるのだが、姫の白い喉元と

項(うなじ)を挟み、泡巻く水の渦は、洞窟の暮明(くらがり)の奥から波紋を広げ、寄せて来る。

龍が洞窟の水底深くから現れた、余韻が今も木霊(こだま)しているかのように。

あるいは、そこにはまだ何かが、潜(ひそ)んでいるかのように。

姫は龍に繋(つな)がれ、憂(うれ)わし気(げ)な様子。

あるいは、飼い犬のように繋(つな)いだ龍が、悪さをして

懲らしめられ、困惑している飼い主のようにも見える。

この後、聖人が姫の帯で、まだ止めを刺していない龍を繋(つな)ぎ、

町へ曳(ひ)いていくという、逸話(いつわ)を先取りしているようでもある。

姫の、右手で浮かせた裳裾(もすそ)の先が、龍の右の肢の、甲の外側アーチと、

平面上で、触れ合うように描かれている。

その上下で、裳裾を束ねながら胸を抑えている、姫の丸められた右手と、

龍のほうへ幽(かす)かに差し出され、開かれた左手の、小さく儚(はかな)げな白い指が、

龍の肢の、角張りつつ丸まった、奇妙に野太く白い鉤爪と、対比されている。

姫の、赤く透き通るように、象(かたど)られた靴は、

龍の咢(あぎと)から、粘々(ねばねば)と滴(したた)る血と、同じ色である。

梢(こずえ)の葉叢(はむら)の楕円の連なりから、聖人の雫(しずく)形の兜(かぶと)、

蟀谷(こめかみ)や脇や肘の丸い防具、馬の頸元の締め帯の円板が、

肩や、そこここに走る反射の煌(きらめ)きで、

力と耀きを槍へ集束させ、雷(いかづち)のように龍を貫き透す。

巨大な白馬は、聖人を背に、弩(いしゆみ)のように頸(くび)を曲げ、

耳を伏せ、目を怒らせ、鼻筋に皴寄せ、鼻孔を歪め膨らませ、歯を剥(む)き、

両の前脚を引き揚げて棹(さお)立ちになり、盾(たて)のように、龍の前に立ちはだかる。

姫は、口を微(かす)かに開き、半ば伏せた眼で、痛ましげに龍を見ている。

カンヴァスに油彩で描かれた、このかなり小さな絵は、55.6 × 74.2 cm。

画家は、ペストが猛威を振るったこの時代に、七十代末まで生き、描いた。

最晩年の、七十三歳頃の作とされる。