今回は2004年2月に訪れた宮崎県は都城市に鎮座する母智丘神社の紹介です。

母智丘は“もちお”と読みます。この一帯の地名が餅丘・持尾と呼ばれていたことに起因しています。

二の鳥居 一の鳥居はここから東へ1.6キロほど行った桜並木の入口に建っています。(Googleストリートビュー)

二の鳥居 一の鳥居はここから東へ1.6キロほど行った桜並木の入口に建っています。(Googleストリートビュー)

三の鳥居

拝殿

祭祀:豊受昆売神(とようけひめのかみ)

大年神(おおとしのかみ)

石峯稲荷明神

稚産霊神(わくむすびのかみ)

大年神(おおとしのかみ)

石峯稲荷明神

稚産霊神(わくむすびのかみ)

由緒:本社は創祀の年時を詳にせず、往時より石岑稲荷明神と称し、古く地方民の崇敬頗る厚きを致せる社である。

社地は丘阜の頂きに在るを以て持尾と書せしを、後世に至りて母智丘と改書したのである。該頂上には巨大なる岩石多数累列せるに依り、一に石無禮又は石岑の石に呼ばれたのである。社殿の後方に二穴ある、左方を白御毛津、右方を赤御毛津と称せり、往年同所に久保田寶樂院(現社司の祖先)鬼塚光明院交々祭祀を営み、神意を受けて庶人の祈願吉凶を判し、五穀成就諸病息滅、就中家畜の保護蕃蕃殖に神験ありとし、賽者少なからざる霊地なるを、時の地頭三島通庸が之を聞き社殿を興し、木田九郎を鹿児島より招きて祠官となし、神がかりに依り(人に憑りて神意を傳ふるもの)神託を受けしめ、祭神豊受昆賣なりと云、且誕生の霊跡と称せり。

通庸は各所よりの参拝道路を拓きて、賽者の便を策り、社下正面八町の道路両側に、桜樹を併植し、屢々自ら参拝して敬神の範を一般民衆に示せり、茲に於いて社観大に整ひ居りしが、明治三十三年七月二十日炎上の厄に罹り、さしも壯厳なりし往時の俤を失ひ、現時の社殿は、仝三十六年二月の再興にして、其規模狭小なるも、祭時即ち四月二十三日の例祭には、遠く鹿児島縣下並縣下各所より参集するもの、絡繹として絶えざる而己ならず、境域参道等に充満、賽客咽嗔、其盛況他に見を得ざる殷賑である。明治四年四月四日郷社に、同年五月二十五日縣社に、累進したるは、是三島通庸が捧げたる至誠の偉大なる力に興かりし所である。

社地は丘阜の頂きに在るを以て持尾と書せしを、後世に至りて母智丘と改書したのである。該頂上には巨大なる岩石多数累列せるに依り、一に石無禮又は石岑の石に呼ばれたのである。社殿の後方に二穴ある、左方を白御毛津、右方を赤御毛津と称せり、往年同所に久保田寶樂院(現社司の祖先)鬼塚光明院交々祭祀を営み、神意を受けて庶人の祈願吉凶を判し、五穀成就諸病息滅、就中家畜の保護蕃蕃殖に神験ありとし、賽者少なからざる霊地なるを、時の地頭三島通庸が之を聞き社殿を興し、木田九郎を鹿児島より招きて祠官となし、神がかりに依り(人に憑りて神意を傳ふるもの)神託を受けしめ、祭神豊受昆賣なりと云、且誕生の霊跡と称せり。

通庸は各所よりの参拝道路を拓きて、賽者の便を策り、社下正面八町の道路両側に、桜樹を併植し、屢々自ら参拝して敬神の範を一般民衆に示せり、茲に於いて社観大に整ひ居りしが、明治三十三年七月二十日炎上の厄に罹り、さしも壯厳なりし往時の俤を失ひ、現時の社殿は、仝三十六年二月の再興にして、其規模狭小なるも、祭時即ち四月二十三日の例祭には、遠く鹿児島縣下並縣下各所より参集するもの、絡繹として絶えざる而己ならず、境域参道等に充満、賽客咽嗔、其盛況他に見を得ざる殷賑である。明治四年四月四日郷社に、同年五月二十五日縣社に、累進したるは、是三島通庸が捧げたる至誠の偉大なる力に興かりし所である。

(転載:宮崎県神道青年会 母智丘神社 )

ここは、春になると麓の桜並木で有名な場所ですが巨石マニアでも知る人ぞ知るレアな一社で有名です。

ここは、春になると麓の桜並木で有名な場所ですが巨石マニアでも知る人ぞ知るレアな一社で有名です。

「石」の文字を見るたびにワクワク感が高まります。

割石

陽石 周囲17.3m余り、高さ3.3m余り 陰石と同時に発掘された神石で陰石と同様安産と縁結びの神石とされています。(現地案内板より書き起こし)

陰石 周囲19.3m 高さ1.7m余で陰門は長さ1.2m深さ0.5mあり古くから安産、縁結びの神石とされ祈願水を陰門にかけると願い事がかなうと言い伝えられています。(現地案内板より書き起こし)

陰門

母智丘神社と陰陽石のご紹介(写真クリックで拡大)

大昔のことは明確ではありませんが、母智丘神社は徳川時代の中頃まで稲荷石とほら穴が知られており、その後 神社が出来たものであります。 明治3年10月当時 上庄内郷(現在 都城市庄内町)におりました地頭 三島通庸が母智丘に参詣(さんけい)し、社殿が荒れ果てているのを見て神社再興を図ったものであり、明治33年火災で全焼いたしましたが,郡内有志の力で明治36年再築されました。 御神体は豊受姫神大年神で、昭和21年神社制度の改変以前は県社でありました。 この丘の頂上に散在する巨石群は火山の噴出による赤ボラで地中に埋まっていたものでありますが母智丘神社再興工事の時に発掘されました。 その一つに世にも珍しい陰陽石があります。 陰石は周囲 19.3 m 深さ 0.5 mのくぼみがあり、陽石は周囲 17.3 m 高さ 3.3 mと壮大でシンボルにふさわしい形状を整えております。 (陰陽石は小林市にもあります。)この一帯は石器時代および古墳時代を通じて人類が居住した遺跡があり、この時代がどんな宗教的思想を持ち生活していたか分かりませんが、長い年月と自然石が生んだ稀に見る逸品であり古くからこの陰石に祈願水をかけると縁結び、安産、商売繁盛、無病息災、病気全快など、霊験あらたかで、今日なお人々の心をひきつけております。(現地案内板より書き起こし)

割裂神石

割裂神石 高さ1.2m 幅2.4mで割裂いた様になっているので割石とも称しその割れた一部は東霧島神社にある割裂神石であると言われています。

タカオカノカミを祀った神石で昔からこの付近を堀荒らすと大雨が降ると言い伝えられています。(現地案内板より書き起こし)

稲荷大石

摂社 石峰稲荷明神 背後に巨石(稲荷大石)を祀ります。

洞穴

稲荷大石は大昔より存在の石であり、左右に出入り口の穴があります。

穴の大奥は八畳敷と六畳敷き位の洞穴になっており、昔は白狐の巣であり、白狐は昔より不思議な霊族を垂れたまい崇敬者の先導敬行(みちあんない)として、いろいろと教えへ導き諸行繁盛神功(いさお)たてまふ。お神(やしろ)を改造し白狐を御霊として奉る。(現地案内板より)

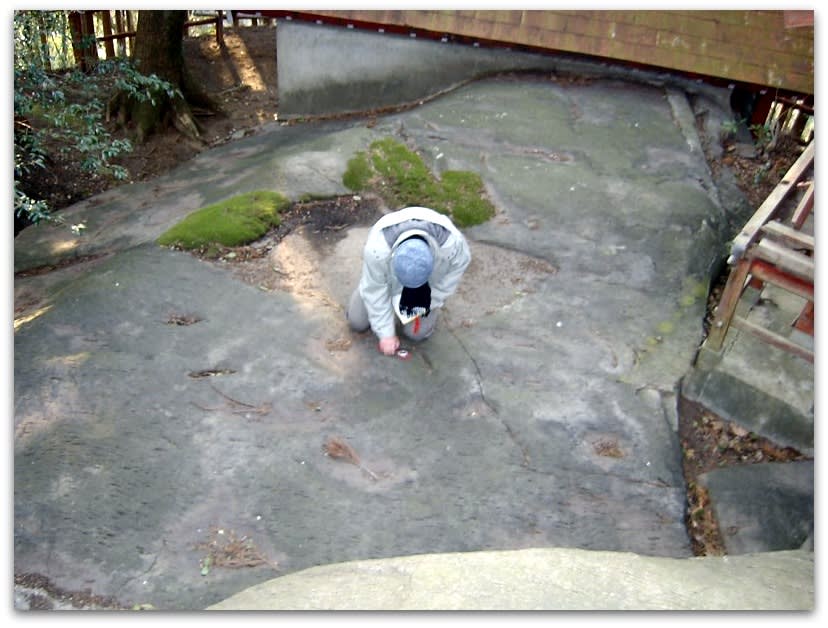

稲荷大石の上面

稲荷大石の表面には、場所に寄って磁極が逆逆転する磁気異常スポットがあるそうで測定中のようす。

あきらかに他の箇所とは違うスポットを発見!!

文字らしきものが陰刻されていた巨石

ワニ石 周囲23.3m 長さ9.7mで、その姿が魚に似ており口にあたるところが長さ2.8m幅25㎝に裂けて目にあたるところに60㎝まわり位の丸い穴があることからワニ石と称するようになったと言われています。(現地案内板より)

展望台へ

この丘の上一帯に散在する巨石群は、火山の噴出による赤ボラで地中に埋まっていたものを、明治3年の母智丘神社再興工事の時に発掘されたもので、古く石器時代にはこれらの巨石が丘の上に群立していたものと考えられています。 この付近から数多くの土器や石器が発見されているところから、この一帯は石器時代においては石材の採取場であったと想像されますが、同時にこの付近に見られる巨石群は信仰の対象となっていたものと考えられ、いずれも神石として人々のいろいろな願い事がかなえられたと言い伝えられています。

(現地案内板より)

(撮影:2004年2月)

お断り:2004年当時の情報となります。当時とは異なる事が想定されますので訪れる際には、事前に調べて頂き記事は参考程度とお考え下さい。

お断り:2004年当時の情報となります。当時とは異なる事が想定されますので訪れる際には、事前に調べて頂き記事は参考程度とお考え下さい。

【マップ】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます