千里浜を後にして、続いて訪れたのが能登國一宮 氣多大社です。

こちらは二の鳥居になります。

一の鳥居はここから南へ400m行った場所に以前までありましたが、鳥居の一部が破損し危険なため撤去されたそうです。

現在社名の表記の多くは「気多大社」ですが、公式の社名には“気”の文字ではなくあえて“氣”の文字を使っているのには意味があります。

約1300年前に書かれた万葉集において、日本は「言霊の幸(さき)はふ国」と表現しているように日本の言葉には一字一字何かしらのエネルギーが込められいます。

「氣」の文字を分解すると「气(きがまえ)」+「米」になります

「米」は「八方に広がる」という意味を持ちすなわち「氣」はエネルギーが「八方に広がる」という意味合いとなります。

御朱印と一緒に頂ける「氣」の書

あえて社名にこの文字を使用する事で「氣」を「多」く分け与える。

氣多大社へ参拝することにより「しあわせのエネルギー」をより多く授かることが出来るわけです。

境内参道と神門(県指定重文)

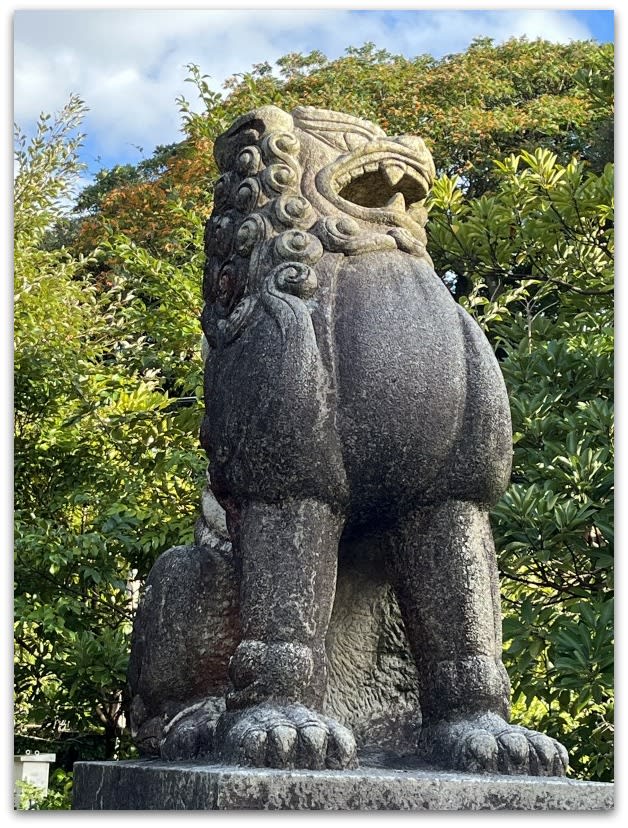

狛犬一対

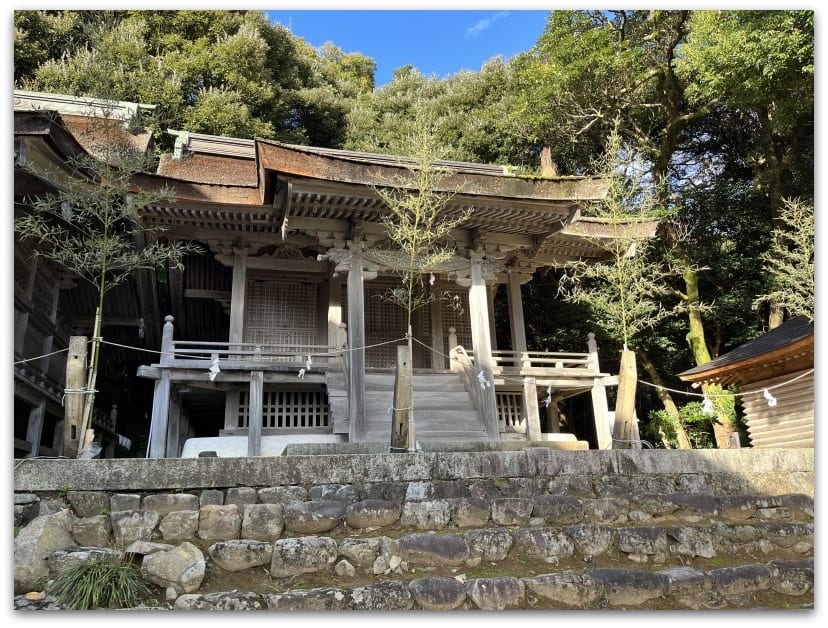

拝殿(県指定重文)

若宮神社の鳥居 笠木の部分に段差があるので、ちょっと気になった鳥居です。

中央が本殿 左に若宮神社(事代主命 )、右に白山神社(菊理姫命 )が鎮座

祭祀:大己貴命

由緒:

気多大社の創建は不詳ですが、伝承によると孝元天皇の御代(紀元前214年~紀元前158年)、大己貴命(大国主命)が出雲から300余名の神々を率いて海路を開き船で七尾小丸山に入ると、当地に蔓延った怪鳥、大蛇を退けて能登を開拓しました。崇神天皇の御代(紀元前97年~紀元前30年)に能登を開発した大己貴命(大国主命)を守護神として社殿が造営され気多大社が創建しました。又、当初は気多本宮(七尾市:能登生国玉比古神社)の境内に鎮座し崇神天皇の御代に現在地に遷座したとも(現在でも例祭では気多大社と能登生国玉比古神社の間を神輿渡御が行われ、現在地に遷座した故事を倣っているとも云われています)。又、元々は地元神である気多神が祀られていたが朝廷が能登半島を重要視した為、大己貴命を祀るようになったとも言われています。

摂社白山神社(国指定重文)

境内社 太玉仲社(祭祀:天太玉命)

鳥居の先は禁足地で「入らずの森」と呼称し年に一度この先にある奥宮の神事の際神職でさえ目隠して立ち入る神聖な社叢なんだそうです。

鳥居の先は禁足地で「入らずの森」と呼称し年に一度この先にある奥宮の神事の際神職でさえ目隠して立ち入る神聖な社叢なんだそうです。

「むすび神苑」と彫られた巨石 石の上に周囲にある小石を拾って乗せると幸せになるんだそう。

【マップ】

ここの神社だけに限ったことではありませんが、神社へ赴くと空気が変わるのを感じることがあります。やはり建立されている立地に起因しているのだと思います。

やはり、地理風水に基づき場所もそうですがお宮の向き、境内の各お社の位置関係など計算されて建てられているわけで居心地がいいのも当然なのでしょう。

逆に都心部などで見られる区画整理で遷座を余儀なくされるケースやビルの一画や屋上などに建てられているような神社は、やはり居心地が良くないです。

次回も楽しみにしてます。