日本名峰ランキン グ第三位 中国地方最高峰の「大山(1709m)」

今回は、大山の麓に鎮座する大神山神社の里宮と奥宮の紹介です。

大山(だいせん)は、神奈川県伊勢原市の大山(おおやま)と、良く間違えられますが、美しい稜線を持つ神名備山で古くから山岳信仰がある山です。

昔から大山のことを「偉大な神のおわす山~大神岳(おおかみのたけ)」と、そう呼んで敬っていたそうです。その大山信仰の中心が古代より連綿と続く大神山神社です。

まずは、米子市尾高に鎮座する大神山神社本社(里宮)へと向かいます。

里宮へは米子東インターより南へ1キロ下った場所に鎮座しています。

重厚な石鳥居

狛犬一対 胸を張り空を見上げる勇ましいお姿です。

権現造の社殿

扁額の社号書は最後の鳥取藩主だった「池田慶徳公」の書

幣殿から本殿へと続く造りは、他にではみない興味深い造りです。

見た目は、出雲の大社造りを思わせる様式です。

祭祀:大穴牟遅命

由緒:(奥宮の項で後述)

写真クリックで拡大

奥宮と下山神社への遥拝所 両端に坐しているのは…お狐様ですよね…!?

続いて奥宮へと参ります。

本社とこれから参拝する奥宮の二社をお参りして「大山さんのおかげ(参り)」として人々の崇敬が厚いそうです。

【マップ】

この日は、あいにく大山の雄姿は雲で隠れていました。

本社より大山の雄姿を前方に望みながら県道24号(米子大山線)を東へ13キロ

まずは、大山へ訪れるならば神仏習合時代信仰の原点でもある大山寺へと参詣致して参りましょう。

山門

石鳥居が建っていました。神仏習合時代の名残りです。

写真クリックして拡大

天台宗別格本山 角磐山大山寺 中国三十三観音霊場二十九番札所

本堂 御本尊:地蔵菩薩

写真クリックで拡大

縁起:

「大山寺縁起」によると、天空はるかかなたの兜率天の角が欠けて大きな盤石が地上に落ちて来ました。

盤石は三つに割れてその一つは熊野山になり、二つは金峰山になり、三つはこの大山になりました。

こうしたことからこの山を角磐山(かくばんざん)と名付けられました。

大山寺は山岳信仰の対象となる霊山大山に早くから山岳修行僧が入り「修験の山」として全国に知られました。

平安時代、村上天皇より大山権現(地蔵権現)を大智明菩薩(だいちみょうごんげん)とするみことのりが下され、御本尊を本殿権現社(現在の「大神山神社奥宮」)にまつり大智明権現というようになりました。

両部習合、すなわち神と仏とを一緒に御祀りする習わしで明治初めまで続きましたが当時の神仏分離の政策により別けられました。(大山寺沿革より)

沿革にもあるように、長らくここと奥宮は、地蔵信仰を核とする大山信仰の中心施設でしたが神仏分離によって大山寺が解体され大神山神社奥宮と定められました。これから参拝する奥宮とは、神社と寺院との隔たりこそありますが大山信仰を語るなら現在でも密接な関係であると言えるでしょう。

ん…!?神像が坐していますね?(右の建物は、下山観音堂)

お狐様でした。宝珠と巻物を咥えています。

開運鐘

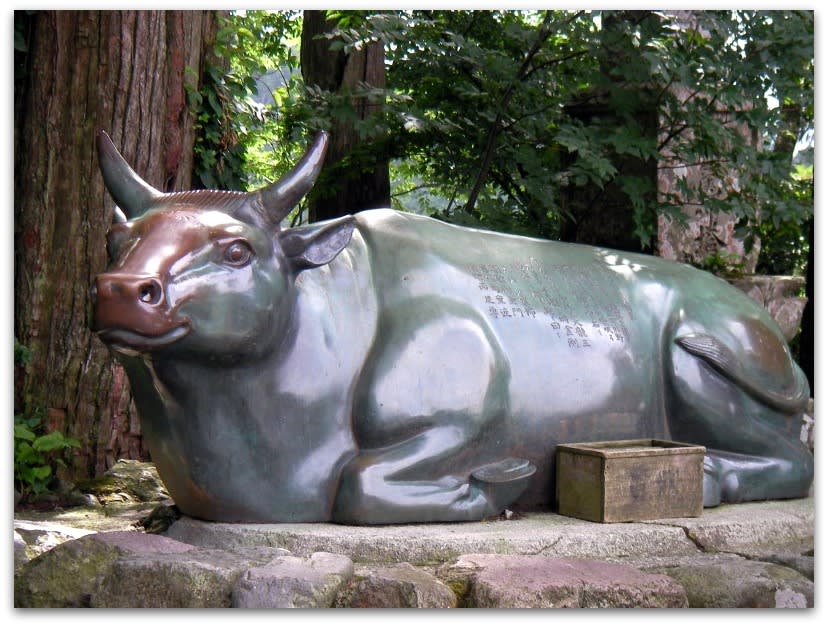

宝牛

護摩堂

御本尊不動明

【マップ】

大山寺を後にして奥宮へと向かいます。

自然石の石畳参道

石畳の周辺には、見どころがたくさんあるので見逃さないように致しましょう。

吉持地蔵

江戸時代中期(18世紀)に、会見郡(伯耆国、かつての鳥取県の一部)の長者、吉持甚右衛門は経悟院の住職、豪堅と懇意になりました。

その縁で彼は大山寺に、旅人の安全な旅を見守り、この地域の家畜の守り神とされている地蔵菩薩の彫像を寄進しました。

大山寺には数多くの地蔵がありますが、こちらは自然石に刻まれた数少ない地蔵です。

僧兵の力石

僧兵の力石約500年前、大山寺の僧兵は3,000人と言われ、勇猛無比の彼らの勢いはだいせん大山おろし颪と共に山陰を風靡していました。そして、この力石で平時お互いの力を競っていたと伝えられています

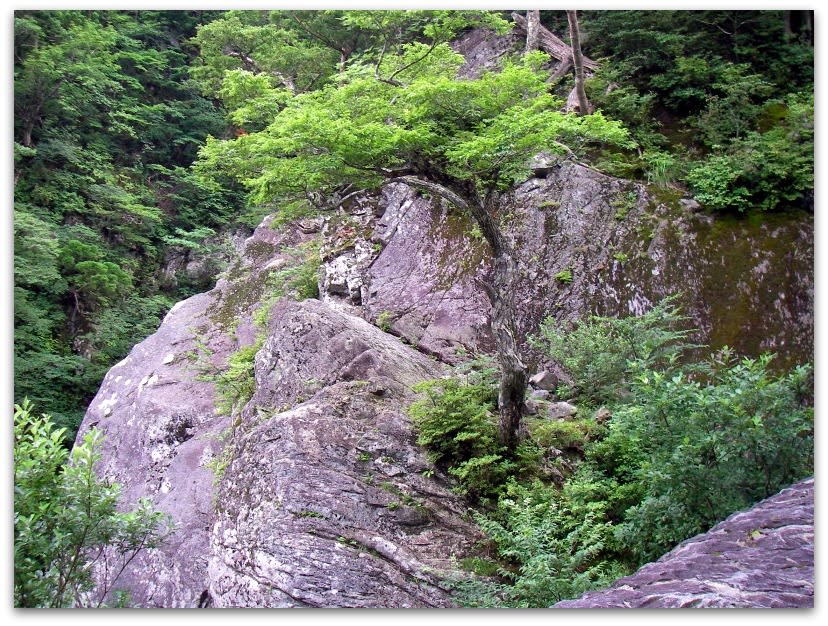

金門

ここは岩壁そのものを神門に例え御金門と呼ばれ、信仰の聖地として僧兵たちが修行に励んだ場所。

縁起によれば、権現の勅を受けた八大龍王がみる間に岩戸を切り開くと、金剛鳥が舞い降りて仏の徳を説き、智覚仙人が金門という額をかけて聖域の入口としたとあります。

僧兵荒行の岩

かつて大山寺の僧兵は一騎当千勇猛をもって知られており、彼らは常識では考えられないような荒行に励んだと言われてます。

その荒行の一つとしてこの岩から飛んで精神と肉体を鍛えたとのことで、この名が付けられたそうです。

和合の岩

杉の木と岩は複雑な織り交ぜられた関係を形成しており、そのため和合の岩と呼ばれるようになりました。

この岩の前で祈ると願いが叶うと信じられています。

人々はここに来て、結婚相手や息子の嫁を探すためや、子供を授かるために祈っています。

賽の河原 佐陀川と大山の北壁

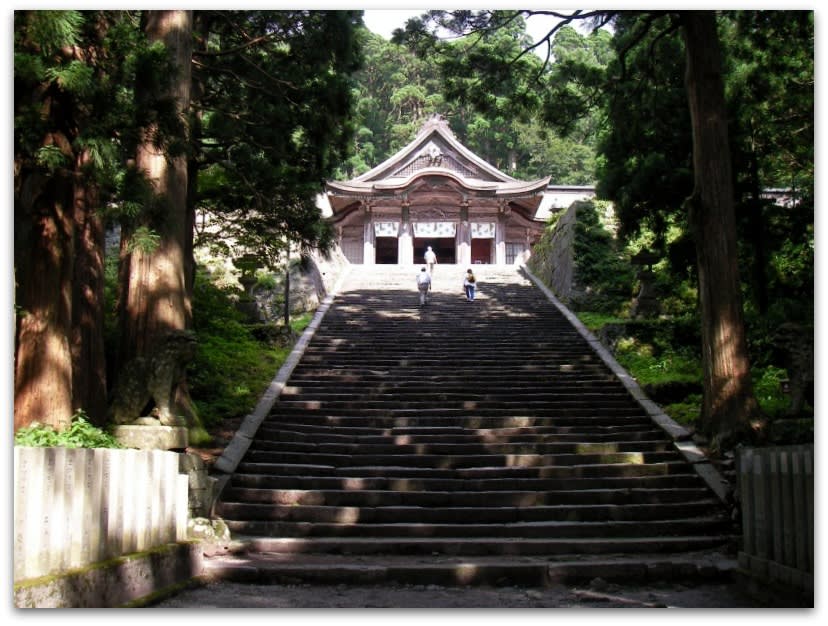

銅製鳥居 いよいよ最も神域が高いエリアへと入って参ります。

神門

通常の門とは扉が逆向きに開くので逆さ門とも言われています。

奥宮へ到着です。

荒々しい造形の狛犬一対

大神山神社奥宮拝殿 日本最大級の権現造りの社殿と言われています。

幣殿を望む 大山自身が信仰の対象となるためいわゆる本殿はありません。

祭祀:大己貴命

由緒:

大山にいつ頃から神社があったのかはわかりませんが、古来信仰を集めていた大山において、頂上を拝める中腹に遙拝所(磐座・磐境等)を設けたのが始まりと思われます。こうした山そのものをご神体として崇めることは日本各地によくあったことで、多くは本殿を持ちませんでした。なぜならば古来の日本の信仰では神様が宿られるのは自然そのものであり、特別にお入りいただく建物は必要なかったからです。伝承によれば大神山でも建物が建ち始めたのは崇神天皇あるいは応神天皇の御代とも言い伝えられておりますが、遙拝所に付随する簡素なものであったと思われます。仏教の影響のもとに本格的な社殿が建てられるようになったのは平安期頃からです。なおその後も本殿は無く、本殿が建てられたのは江戸時代(1701年)になってからです。 奥宮の社殿は寛政八年(1796)に火災に遭って消失し、現在の社殿は文化二年(1805)に再建された物です。この社殿は本殿・幣殿・拝殿が一体化し、それに長廊がT字型に付くという独特の形をしており、内部は権現造で柱・長押には金箔に似せた白檀塗りという技法で彩られ、側面には天女の壁画、格天井には花鳥風月が描かれています。 (奥宮のページ参照・国指定重要文化財)

昔はこの拝殿には神官僧侶等特別な人以外には入れず、一般の人々は長廊までで参拝していました。(公式HPより引用)

写真クリックで拡大

とても横に長い社殿です。

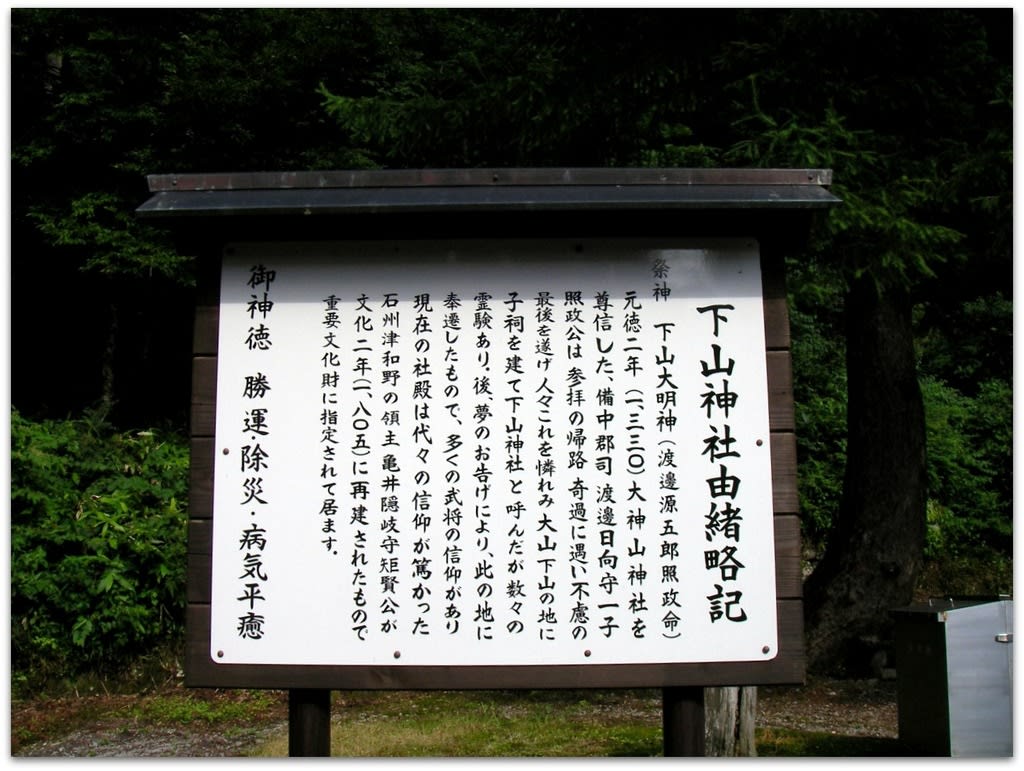

末社下山神社

祭祀:渡辺照政朝臣

元徳二年(1330)、備中郡司渡辺日向守の一子源五郎照政は月毎の大山参拝の帰途、いさかいに巻き込まれ命を落としました。人々はこれを哀れみ大山山麓の下山の地に塚を造り篤く葬りました。 その後、照政公の霊による託宣により観世菩薩像を彫りだして奥宮横に社を建て、下山大明神として祀りました。下山大明神は霊験あらたかな事で人々の信仰を集めましたが、慶長年間に鹿野城主亀井豊前守政矩(かめいまさのり・後石見津和野藩主)公は神託に感謝し荘厳な社殿を建立しました。(公式HPより引用)

なかなか個性的な狛犬一対

関東圏からですとなかなか行くのが大変で不便な立地ではありますが大山より降り注ぐパワーを感じることが出来る素晴らしい神社です。

出雲方面へ行かれる機会があれば、是非こちらにも足を延ばし訪れる事をお勧めします。

(撮影:2007-8)

お断り:2007年当時の情報となります。当時とは異なる事が想定されますので訪れる際には、事前に調べて頂き記事は参考程度とお考え下さい。

お断り:2007年当時の情報となります。当時とは異なる事が想定されますので訪れる際には、事前に調べて頂き記事は参考程度とお考え下さい。

【マップ】

中国地方へは、行くのが大変ですが見どころも多く鳥取、島根、岡山などそれなりに訪れてはいますが、まだまだ見残している場所も多くいずれまた機会があれば、是非行ってみたいですね。