ベニシュスランラン科

シュスラン属

関東地方以西の本州、四国、九州および朝鮮半島から中国にかけて広く 分布するラン科の多年草です。

主に低山や里山の照葉樹林下や落葉樹林下などに生え 、落ち葉に包まれるように葉を広げて群生します。

ブルーベリー

ツツジ科

スノキ属

果実は北アメリカでは古くから食用とされてきたが、20世紀に入り果樹としての品種改良が進み、

ハイブッシュ系、ラビットアイ系、ハーフハイブッシュ系、ローブッシュ系の交配により多くの品種が作出された。

昨日の、収穫です。

大きい粒でも直径一センチほどの小さい品種です。

日陰の方はまだまだこんな感じです。

秋のお花が咲くまでしばらくとびとび投稿になりますが、

多少の夏バテ気味もありますが元気です。

お花が咲いたら投稿しますので、その時は又よろしくお願いいたします。

関東の方から北へ向かっての台風が、大きな被害もなく過ぎると良いですね。

今朝は、妙に蒸し暑く厳しい暑さの予感です。

皆さん、もう少し頑張りましょうね(^O^)/

シュスラン属

関東地方以西の本州、四国、九州および朝鮮半島から中国にかけて広く 分布するラン科の多年草です。

主に低山や里山の照葉樹林下や落葉樹林下などに生え 、落ち葉に包まれるように葉を広げて群生します。

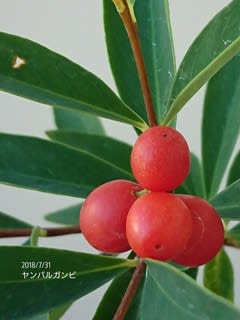

ブルーベリー

ツツジ科

スノキ属

果実は北アメリカでは古くから食用とされてきたが、20世紀に入り果樹としての品種改良が進み、

ハイブッシュ系、ラビットアイ系、ハーフハイブッシュ系、ローブッシュ系の交配により多くの品種が作出された。

昨日の、収穫です。

大きい粒でも直径一センチほどの小さい品種です。

日陰の方はまだまだこんな感じです。

秋のお花が咲くまでしばらくとびとび投稿になりますが、

多少の夏バテ気味もありますが元気です。

お花が咲いたら投稿しますので、その時は又よろしくお願いいたします。

関東の方から北へ向かっての台風が、大きな被害もなく過ぎると良いですね。

今朝は、妙に蒸し暑く厳しい暑さの予感です。

皆さん、もう少し頑張りましょうね(^O^)/